Von Frankreich nach Frankfurt

Ein hinreißendes Gemälde von Laurent de La Hyre hält Einzug in die Städel Sammlung – und mit ihm die Anfänge von Paris als Metropole der Malerei.

Schon immer haben mich die italienischen Maler am meisten fasziniert und beschäftigt. Doch in den letzten Monaten häufen sich in meinem Regal wundersam die Bücher zum französischen Grand Siècle, der Malerei des 17. Jahrhunderts. Daran schuld ist ausgerechnet ein Italiener: Guido Reni, dem ich im Städel Museum 2022/23 eine umfassende Ausstellung gewidmet habe. Diese Schau wurde von vielen französischen Kollegen besucht, die dort zahlreiche Bezüge zu den Malern „ihres“ Grand Siècle entdeckten – offenbar hatten diese Reni genau studiert. Jene Gespräche wiederum haben meine Augen geöffnet für ein in Deutschland wenig bekanntes Kapitel Kunstgeschichte: die französische Malerei des 17. Jahrhunderts, vor allem aus Paris.

Ja, Nicolas Poussin und Claude Lorrain sind vertraute Namen, die auch mit jeweils einem Hauptwerk in der Sammlung des Städel Museums glänzend vertreten sind. Doch beide haben fast ihre gesamte Karriere in Rom verbracht. Merkwürdigerweise sind dagegen die Maler, die in Paris selbst wirkten, heute kaum geläufig: Simon Vouet, Philippe de Champaigne, Eustache Le Sueur, Laurent de La Hyre, Sébastien Bourdon, Jacques Stella… Keiner dieser Künstler war bislang mit einem Gemälde in Frankfurt repräsentiert.

Von der Provinz zur Kunstmetropole

Im 17. Jahrhundert erlebt die Pariser Malerei einen bemerkenswerten Aufschwung. Anfangs ist sie noch recht provinziell; für repräsentative Aufträge wie den berühmten „Medici-Zyklus“ holt die französische Königin Maria de’ Medici den flämischen Maler Rubens nach Paris. Italienische Künstler, die sie in die Stadt locken möchte (etwa Guido Reni), lehnen meist dankend ab. Das ändert sich mit der Berufung von Simon Vouet zum „ersten Maler des Königs“, der auf Bitten Ludwigs XIII. 1627 aus Rom nach Paris zurückkehrt. Vouet bringt mit seinen römischen Erfahrungen die Pariser Malerei innerhalb kürzester Zeit auf europäisches Niveau. In den folgenden Jahrzehnten entsteht zum ersten Mal eine eigene französische „Schule“ der Malerei, und Paris wird zu der Kunstmetropole, die es bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts bleiben sollte.

Laurent de La Hyre und der „Pariser Attizismus“

An diesem rasanten Aufstieg der Pariser Malerei hat auch eine etwas jüngere Generation wesentlichen Anteil. Einer der herausragenden Künstler ist Laurent de La Hyre (1606–1656). In Paris geboren, erfährt er dort seine Ausbildung in einem Milieu, das stark vom Spätmanierismus geprägt ist. Schon bald zeigt sich sein Talent, und er wird zu einem der wichtigsten Maler jener Zeit. Vor allem ist er der Hauptvertreter einer neuen künstlerischen Bewegung, die als „Pariser Attizismus“ bekannt ist und die Malerei in den 1640er und 1650er Jahren bestimmt. Die Attizisten kultivieren eine klassizistische Formensprache, die sich durch antikische Gewänder, eine strenge Komposition sowie eine zarte, lichte Farbigkeit auszeichnet.

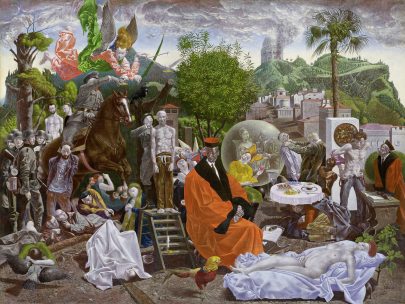

Die Himmelfahrt Mariens

Dank der großzügigen Unterstützung des Städelschen Museums-Vereins konnte das Städel Museum nun ein herausragendes Gemälde von La Hyre aus dieser bedeutenden Werkphase erwerben: die gegen Ende seines Schaffens entstandene „Himmelfahrt Mariens“. Es handelt sich dabei um eine in zarten Lasuren ausgeführte Ölskizze (modello) für ein verlorenes oder nie realisiertes Altarbild.

Die Komposition wird bestimmt von der Gottesmutter, die mit Engeln sanft auf Wolken zum Himmel aufsteigt. Die auf der Erde zurückbleibenden Apostel sind deutlich kleiner dargestellt und stehen im Mittelgrund hinter einer kleinen Erderhebung mit zarten Bäumen und einem abgebrochenen Baumstumpf. Teilweise lösen sich die Figuren regelrecht im Licht auf – eine der schönsten und poetischsten Partien des Gemäldes. Entgegen der Konvention sind die Apostel in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen umstehen den leeren Sarkophag Mariens, die anderen diskutieren etwas abseits über das wundersame Geschehen. Ganz charakteristisch für La Hyre sind insbesondere die in feinste Parallelfalten gelegten Gewänder, aber auch die an Raffael und Poussin orientierten Figurentypen der Apostel sowie die landschaftlichen Elemente und die subtile Lichtführung.

La Hyre und Reni

Mit seiner Darstellung der Himmelfahrt knüpft La Hyre an italienische Vorbilder an – allen voran Guido Reni. Man vergleiche etwa die Engel und die Auflösung der Figuren in Wolken und Licht. Glücklicherweise bewahrt das Städel Museum mit Renis „Himmelfahrt Mariens“ (um 1598/99) den Prototyp solcher Himmelfahrtsbilder. Zufällig weisen Renis und La Hyres Gemälde desselben Themas auch noch fast exakt dieselben Maße auf, was die Gegenüberstellung in der Sammlungspräsentation besonders eindrucksvoll macht.

Auf der Rückseite von La Hyres Leinwand befindet sich ein Siegel mit dem Wappen des Vorbesitzers aus dem 17. Jahrhundert – ein spannendes Indiz für einen möglichen Auftraggeber. Meine Forschungen dazu laufen, restez à l'écoute!

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.