Abgründe der Erinnerung

In der Tübke-Ausstellung zeigt das Städel derzeit sieben Zeichnungen aus dem Zyklus „Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze“. Städel Stories präsentiert einen exklusiven Auszug aus dem Essay „Abgründe der Erinnerung“, den der Kunstkritiker und Sammler Eduard Beaucamp für den Katalog zur Ausstellung verfasst hat.

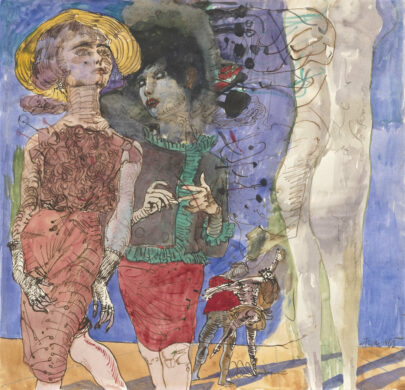

Die Lebenserinnerungen des Dr. jur. Schulze sind Tübkes bedeutendstes zeitgeschichtliches Werk. Seinen Titel verdankt der schwierige, bewegende Zyklus der fiktiven, synthetischen Hauptfigur mit dem Allerweltsnamen Schulze. Sie steht für jene Repräsentanten der nationalsozialistischen Unrechts- und Terrorjustiz, die nach 1945 im Westen, aber auch im Osten ohne Skrupel und Reue weiterwirkten. Den Anstoß zu dem Erinnerungswerk gaben die Frankfurter Auschwitzprozesse der Jahre 1963 bis 1965. Tübke hat im Gespräch erzählt, dass er sich von dem Ost-Berliner Anwalt Friedrich Karl Kaul, der in Frankfurt am Main im Auftrag der DDR als Beobachter und Nebenkläger aufgetreten war, Informationen und Material beschafft habe. Im Hintergrund des Zyklus steht ferner der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961, aber auch der Fall des Hans Globke, des Mitverfassers und Kommentators der Nürnberger Rassengesetze und späteren Chefs des Bundeskanzleramtes in Bonn.

Für die Hauptfigur, die surreale Robotergestalt eines Richters, die in vielen Studien und dann ausdrücklich in der zweiten, dritten und siebten Bildfassung auftaucht, stand Roland Freisler Pate, der berüchtigtste Strafrichter in der Zeit des Nationalsozialismus und Präsident des Volksgerichtshofes. Tendenziöse DDR-Perspektiven machen sich auch in Tübkes Werk hin und wieder bemerkbar. Die NS-„Blutrichter“ waren gerade in jenen Jahren ein zentraler Gegenstand von Propagandakampagnen der DDR. Zwischen 1956 und 1960 erschienen allein acht Broschüren, die dem Westen, Thema „Nazirichter in Bonner Diensten“ gewidmet waren. Auch die im Osten geschürte Angst vor einem angeblichen westdeutschen Neofaschismus spielt in den Zyklus hinein.

Auf der anderen Seite fügte sich Tübkes Zyklus durchaus in das kritische Erinnerungsklima der 1960er-Jahre. Im Westen dachte und empfand damals eine kritische Öffentlichkeit ähnlich, nicht nur die neue Linke. Fragen wurden gestellt nach Netzwerken und Kontinuitäten in den Justiz- und Kriminalbehörden sowie in den Geheimdiensten. Bis heute sind viele Fragen unbeantwortet und nicht aufgeklärt. Die Empörung war damals groß über die Nichtaufarbeitung der NS-Justiz, über fortwirkende Repräsentanten und nicht zur Rechenschaft gezogene Schreibtischtäter.

So ist nach westlichen Quellen zeitweise mehrheitlich ein Drittel der am Volksgerichtshof tätigen Juristen in den Dienst der Bundesrepublik übernommen worden (vgl. Glienke 2021). Ähnliche Fragen wären damals freilich auch an die Adresse der DDR und ihre politischen Apparate zu stellen gewesen. Übrigens zeigten die Reaktionen des kritischen ostdeutschen Publikums auf Tübkes Zyklus, dass seine historische Parabel, seine ‚Allegorie des Unrechts‘, wie er selbst sein Unterfangen nannte, auch auf die DDR-Verhältnisse bezogen wurde. Die Parteikritik fiel entsprechend heftig aus, die Obrigkeit war angesichts der Bilder irritiert und beunruhigt. Noch 1969 nannte Joachim Uhlitzsch, der Dresdner Museumschef, in einem parteiinternen Papier Tübke, Heisig und Mattheuer „die drei problematischsten Künstler“ der DDR (Uhlitzsch 1969). Als Ersten führte er Werner Tübke an.

Nach Auskunft Tübkes umfasst der Zyklus mitsamt Variationen und Exkursen 11 Gemälde, 15 Aquarelle sowie etwa 65 Zeichnungen und Studien, in denen sich der Künstler immer wieder der Anschaulichkeit des Motivs und seiner eigenen Schmerzempfindlichkeit vergewissert hat. Viele Darstellungen stützen sich auf Foto- und Filmdokumente aus den Konzentrationslagern. Wer konkret den Anstoß zu dem Zyklus gab, ist nicht ganz geklärt. Tübke bestand darauf, dass das Projekt nicht in öffentlichem, sondern im Selbstauftrag entstanden und erst, als es sich ausdehnte, vom Kulturbund unterstützt und übernommen worden sei.

Der Zyklus stellt noch heute vor schwierige Fragen. Tübke suchte damit zuvörderst für sich selbst nach Klärungen und Antworten und verstrickte sich vielfach in ein Labyrinth der Ideen, Emotionen, Assoziationen und Metaphern. Im Tagebuch spricht er von „Denken in Bildern“ (Tübke 2017, S. 326).

Der historische Komplex ist zu schwierig, um durch einfache Urteile, Tendenzen, Stile und Programme aufgelöst, beantwortet und gedeutet werden zu können. Narrative Ansätze hatte der Künstler nach den ersten Skizzen im Tagebuch überwunden. Damit setzte er sich auch von der erwarteten ideologischen Parteiprogrammatik ab. Er suchte eine eigene Auseinandersetzung, wollte sich den Komplex persönlich erarbeiten, stellte subjektive Fragen und rang mit der Aussichtslosigkeit schlüssiger Antworten. Der Zyklus ist, auch künstlerisch, ein zentraler Markstein in seinem Gesamtwerk. Kompromisslos bekannte sich Tübke von nun an zu dezidierter Subjektivität, zur subjektiven Reflexion, Erinnerung und Erfahrung, die allein, frei von Auftragsdirektiven und Einflüssen, Verlässlichkeit und Wahrhaftigkeit verbürgen. Solche Subjektivität nahm der Künstler später auch noch in seinem Hauptwerk, dem Bauernkriegspanorama, für sich in Anspruch. Sie führte in Gestalt freier Ideen und Assoziationen die Regie.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.