Von der Archivbox ins Netz

Das Städel Museum macht Geschichte digital erlebbar: Mit dem digitalen Roederstein-Jughenn-Archiv wird der Nachlass der Künstlerin Ottilie W. Roederstein erstmals online zugänglich. Was das Projekt für Vermittlung, Forschung und künftige digitale Vorhaben bedeutet, verraten die Beteiligten im Interview.

Das digitale Roederstein-Jughenn-Archiv ist das erste Online-Archivprojekt des Städel Museums. Warum sind Archive gerade für die Museumsarbeit so wichtig und inwiefern versteht sich das Archiv auch als Pilot für weitere digitale Archivprojekte?

Iris Schmeisser: Das Städel-Archiv umfasst das institutionelle Archiv des Museums sowie einige Künstlernachlässe. Es dient als wichtige Arbeitsgrundlage für Forschung und Sammlungspflege. Neben der wissenschaftlichen Erschließung ist auch die Vermittlung der Archivinhalte ein zentraler Aspekt der Museumsarbeit. Das Roederstein-Jughenn-Archiv wurde 2019 mit dem Ziel übergeben, es öffentlich zugänglich zu machen. Dafür entstand nun das erste digitale Archivprojekt des Städel Museums, das neue Wege der Präsentation ermöglicht: Die digitalisierten Dokumente und Fotografien lassen sich online bis ins Detail betrachten und laden zu individuellen Entdeckungen ein. Das Projekt dient zugleich als Pilot für weitere digitale Vorhaben, um die Bestände des Städel-Archivs zu öffnen und anschaulich zu vermitteln.

Welche Bedeutung hat das Roederstein-Jughenn-Archiv innerhalb der digitalen Strategie des Städel Museums – und wie ist es mit der Digitalen Sammlung vernetzt?

Gabi Schulte-Lünzum: Die digitale Anwendung erweitert im Rahmen der digitalen Strategie des Städel Museums erstmals den Raum zwischen Objekten und Archivalien und macht diesen öffentlich zugänglich. Eine modular aufgebaute relationale Datenbank ermöglicht dabei die Vernetzung verschiedener Inhalte: Personen, Orte, Objekte und Archivalien sind miteinander verknüpft und können sich gegenseitig aufeinander beziehen. So entsteht ein zentraler digitaler Wissensraum, der die Archivalien mit den Sammlungsobjekten verbindet und neue Tiefen der Erschließung eröffnet. Gestalterisch an die Digitale Sammlung angelehnt, bietet das Archiv einen niedrigschwelligen, abwechslungsreichen Zugang bei gleichzeitiger inhaltlicher Tiefe – selbstverständlich kostenfrei zugänglich.

Wie hat das Städel-Team das umfangreiche Material des Archivs für die digitale Präsentation aufbereitet? Gab es besondere Herausforderungen bei der Auswahl, Digitalisierung und Verschlagwortung?

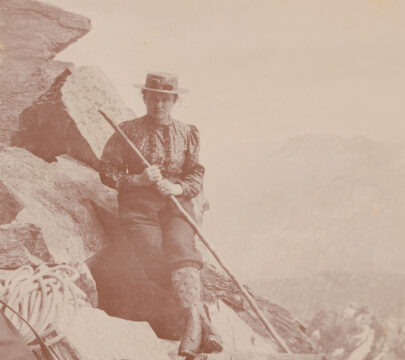

Aude-Line Schamschula: Als das Roederstein-Jughenn-Archiv dem Städel Museum überlassen wurde, begannen Kuratorin Eva-Maria Höllerer und Iris Schmeisser damit, das umfangreiche Konvolut aus Akten, Briefen und Fotografien zu sichten und zu verzeichnen. Heute ist eine Auswahl von rund 1.500 Archivalien digital zugänglich, darunter etwa 300 Briefe, über 1.000 Fotografien sowie weitere Dokumente. Bei der Auswahl wurden vor allem Quellen berücksichtigt, die Einblicke in Roedersteins Biografie geben. Besonders das reichhaltige Fotomaterial – Porträtfotografien, Schnappschüsse, selbstinszenierte Atelierbilder sowie Reisefotografien – macht ihren Lebensweg von der Kindheit bis ins hohe Alter sichtbar und zeigt ihr ausgeprägtes Selbstbewusstsein als Künstlerin.

Das Archiv enthält zudem einzigartige, bislang teils unveröffentlichte Dokumente zu Roedersteins Netzwerk. Wir haben den Fokus auf 30 Frauen um Roederstein gelegt: Es sind Kolleginnen, Schülerinnen oder Akteurinnen der Frauenbewegung, die sich in einer Zeit ohne selbstverständlichen Zugang zu akademischer Ausbildung gegenseitig unterstützten. Die Identifizierung dieser Frauen auf Fotografien und in Briefen sowie die Erforschung ihrer Beziehungen zu Roederstein stellten eine besondere Herausforderung dar und führten zur Entstehung eines interaktiven „Roederstein-Netzwerks“.

Worauf wurde bei der Entwicklung der Plattform technisch und konzeptionell Wert gelegt? Welche Funktionen stechen heraus und machen das Archiv für Nutzer besonders interessant?

Alexandra Reißer: Bei der Entwicklung des digitalen Archivs lag der Fokus auf Zugänglichkeit, Entdeckerfreude und Nachhaltigkeit. Entstanden ist eine Plattform, die sowohl Laien zum Erkunden als auch Forschenden zur Vertiefung einlädt. Grundlage ist eine modulare Struktur mit Bereichen wie Biografie, Netzwerk, Korrespondenzen, Ausstellungen und einer Suchfunktion. Ein interaktiver Zeitstrahl veranschaulicht Roedersteins Lebensstationen und führt direkt zu den zugehörigen Archivalien. Das Netzwerk visualisiert ihre Beziehungen zu Künstlerinnen, Institutionen und Weggefährtinnen, während der Bereich „Briefwechsel“ Einblicke in ihren Alltag und ihre Gedankenwelt bietet. Dieser ist gestaltet in einer intuitiven, dialogähnlichen Ansicht, die an Messenger-Dienste erinnert.

Technisch wurde das Archiv so konzipiert, dass es flexibel erweiterbar bleibt. Es basiert auf der Datenbankstruktur der Digitalen Sammlung des Städel Museums und sichert damit langfristig die Pflege, Erweiterung und Vernetzung weiterer digitaler Archivbestände.

Das Roederstein-Jughenn-Archiv gilt als einzigartiger Nachlass. Was macht diesen Bestand für die kunst- und kulturhistorische Forschung so wertvoll, und welche neuen Erkenntnisse lassen sich durch die digitale Verfügbarkeit erwarten?

Aude-Line Schamschula: Der Nachlass Ottilie W. Roedersteins ist außergewöhnlich – ein derart umfassend erhaltener schriftlicher Bestand einer Künstlerin ist eine seltene Ausnahme. Künstlerinnen sind in der Kunstgeschichte oft in Vergessenheit geraten. Dass ihr Nachbar und Freund Hermann Jughenn gemeinsam mit ihrer Lebensgefährtin Elisabeth H. Winterhalter diesen Nachlass sicherte und ergänzte, ist ein großer Glücksfall.

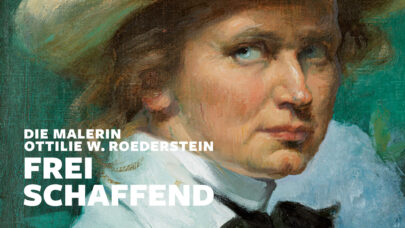

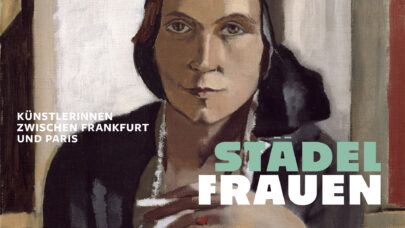

Die Erschließung des Archivs hat bereits neue Erkenntnisse zu Roedersteins Leben und ihrem Netzwerk von Künstlerinnen gebracht, die in Städel-Ausstellungen wie „Frei.schaffend. Die Malerin Ottilie W. Roederstein” und „Städel | Frauen. Künstlerinnen zwischen Paris und Frankfurt um 1900“ eingeflossen sind. Mit der digitalen Veröffentlichung wird dieses einzigartige Material erstmals einer breiten Öffentlichkeit zugänglich und ermöglicht weitere Forscherinnen und Forscher sowie Interessierte neue Perspektiven auf das Wirken dieser Akteurinnen, die lange im Schatten standen, zu gewinnen.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.