Städel erwarb Portrait Papst Julius' von Raffael und Werkstatt

Das Bildnis Papst Julius’ II. gehört zu Raffaels berühmtesten Werken. Das Porträt dieses außerordentlich kunstsinnigen, aber auch durchsetzungsfähigen und jähzornigen Papstes ist zwischen Juni 1511 und März 1512 in Rom entstanden. Es zeigt den bärtigen Papst lebensgroß in Dreiviertelfigur auf einem Lehnstuhl sitzend. Das Bildnis ist in mehreren Fassungen überliefert; die bekannteste befindet sich in der National Gallery in London, eine weitere in den Uffizien in Florenz. Das Städel Museum konnte jüngst eine bislang unbekannte Fassung des Porträts von Papst Julius II. von Raffael und seiner Werkstatt erwerben. Das 106,0 x 78,4 cm große, auf Pappelholz gemalte Bildnis ist kunsthistorisch und gemäldetechnologisch umfassend analysiert und untersucht sowie von alten Firnisschichten und Retuschen befreit worden. Es besticht nicht nur durch seine hohe künstlerische Qualität, sondern weist im Gegensatz zu der Londoner und Florentiner Fassung eine Reihe im Verlauf der Ausführung getätigter schöpferischer Veränderungen auf.

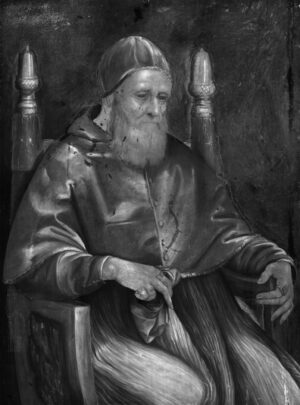

Raffael und Werkstatt (1483–1520), Bildnis des Papstes Julius II., 1511 / 12

Raffael und Werkstatt (1483–1520), Bildnis des Papstes Julius II., 1511 / 12 (Infrarot-Reflektographie)

Die mit Infrarotreflektografie sichtbar zu machende Unterzeichnung lässt erkennen, dass vor allem im Bereich des Gesichts und der Position des Stuhls Modifikationen vorgenommen wurden. Außerdem wurde, wie die Röntgenaufnahme dokumentiert, im Lauf des Malprozesses die Haltung der rechten Hand verändert. Diese Veränderungen und der besondere Charakter der Unterzeichnungen bezeugen einen überaus kreativen Bildfindungsprozess, der diesem Werk eine besondere Stellung im Vergleich zu den bislang bekannten Julius-Porträts verleiht.

Raffael und Werkstatt (1483–1520), Bildnis des Papstes Julius II., 1511 / 12 (Infrarot-Reflektographie, Ausschnitt)

Die Provenienz des Gemäldes lässt sich bis 1905, wo es als Teil der Sammlung Bercioux im Hôtel Drouot in Paris versteigert wurde, lückenlos nachverfolgen. Über unterschiedliche Privatbesitzer gelangte es spätestens 1909 von Paris nach New York und 1914 zurück nach Europa. Nach weiteren Eigentümerwechseln wurde es 2007 im Dorotheum in Wien als Werk eines Raffael-Nachahmers angeboten. Dort wurde es von der Privatsammlung Ellermann gekauft, von der das Städel es 2010 dank des Entgegenkommens des Verkäufers um einen deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis für ein solches Gemälde erwerben konnte. Der mutmaßliche Weg des Gemäldes vor 1905 führt bis in die Familie von Julius II. zurück.

(v.l.n.r.) Stephan Knobloch, Restaurator, Max Hollein, Direktor Städel Museum, Prof. Dr. Jochen Sander, Sammlungsleiter der Abteilung „Alte Meister“. Foto: Norbert Miguletz

Die Provenienz vor 1905 und vor allem der Vergleich mit den bislang bekannten Bildnisfassungen in London und Florenz werden vom November 2012 bis Februar 2013 unter dem Titel „Raffael und das Bildnis Julius’ II. Bildpropaganda eines Renaissance-Papstes“ Gegenstand einer eigenen Ausstellung im Städel sein.

Raffael und Werkstatt (1483–1520), Bildnis des Papstes Julius II., 1511 / 12 (gerahmt)

„Wir schätzen uns außerordentlich glücklich“, so Max Hollein, Direktor des Städel Museums, „ein so hochkarätiges Werk der Hochrenaissance für unsere Altmeistersammlung gesichert zu haben. Für ein Haus, an dem die Raffael-Forschung bereits eine fast 200-jährige Tradition hat und das in seiner Graphischen Sammlung wichtige Werke Raffaels beherbergt, ist dieser Neuzugang von ganz besonderer Bedeutung.“

„Das Julius-Bildnis verstärkt die großartige Folge italienischer Porträts der Renaissance und des Manierismus im Städel. Der Einzug eines Werkes, das in so aufregender Weise Einblick in den Schaffensprozess Raffaels und seiner Werkstatt gewährt, ist ein besonderer Glücksfall“, sagt Prof. Dr. Jochen Sander, Sammlungsleiter der Abteilung „Alte Meister“.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.