Alte Meister

-

![]() Blick hinter die Kulissen

Blick hinter die KulissenRückkehr zweier Meisterwerke ins Licht

Restaurierung zweier Meisterwerke: Die Flémaller Tafeln erstrahlen in neuem Licht

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeBarnaba Modena – Madonna mit Kind, 1367

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die neuen Ausstellungen im Städel

Die neuen Ausstellungen im StädelHighlights 2026

Von der Entdeckung eines Fischerdorfs an der Atlantikküste durch Monet und seine Zeitgenossen über surreale Erfahrungen mit Elmgreen & Dragset bis zu Maria Magdalenas vielen Gesichtern: Unser Ausblick auf das Kunstjahr 2026.

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterVon Paris nach Frankfurt

Ein hinreißendes Gemälde Laurent de La Hyres erweitert die Städel Sammlung – und erzählt von den Anfängen, als Paris zur Metropole der Malerei wurde.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Meeresforschung mit Geologe Ralf Schiebel

Was sieht ein Geologe in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeRoelant Savery – Orpheus unter den Tieren, 1610

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterDas Burgunder Schwarz und die Bildniskunst

Aufwändige Färbetechniken, geheime Rezepturen und große Kunst – Was steckt hinter dem „Burgunder Schwarz“?

-

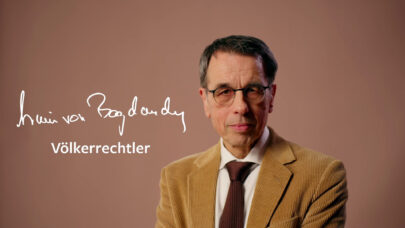

![]() Gastkommentar

GastkommentarÖffentliches Recht und Kunst mit Völkerrechtler Armin von Bogdandy

Was sieht ein Völkerrechtler in den Werken der Städel Sammlung?

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeHans Holbein d. J. – Bildnis des Simon George of Cornwall, ca. 1535–1540

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2025

Unser Ausblick auf ein neues Jahr voller Kunst.

-

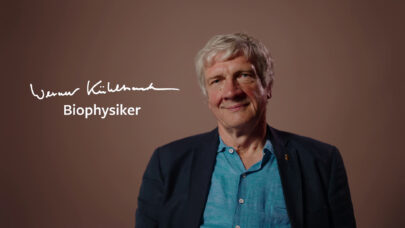

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst und Zellstrukturen mit Biophysiker Werner Kühlbrandt

Was sieht ein Biophysiker in den Werken der Städel Sammlung?

-

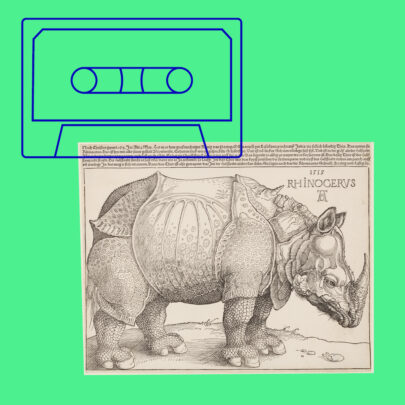

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeAlbrecht Dürer – Rhinocerus (Das Rhinozeros), 1515

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Alte Meister

Alte MeisterSammler, Stifter, Vorbild

Sammlungsleiter Bastian Eclercy und Jochen Sander im Interview zum neuen Stifter-Saal.

-

![]() Interview mit Bodo Brinkmann

Interview mit Bodo BrinkmannEin rätselhaftes Porträt

Gut 160 Jahre war nicht bekannt, wo sich das „Porträt eines 37-jährigen Herrn aus der Familie Fischer“ befindet – Bodo Brinkmann über ein kunsthistorisches Puzzle.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeSandro Botticelli – Weibliches Idealbildnis (Bildnis der Simonetta Vespucci als Nymphe), ca. 1480–1485

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2024

Unser Ausblick auf 2024: Freut euch auf faszinierende Werke von Honoré Daumier und Käthe Kollwitz, lernt die Städel / Frauen kennen, entschlüsselt die Bildwelten von Muntean/Rosenblum, erlebt die Faszination italienischer Barockzeichnungen und reist zurück in Rembrandts Amsterdam des 17. Jahrhunderts.

-

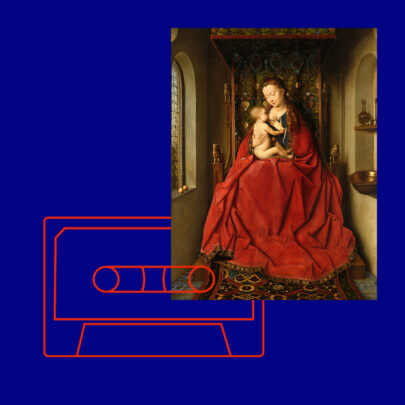

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeJan van Eyck – Lucca-Madonna, ca. 1437

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Kirchenmalerei in Augsburg

Kirchenmalerei in AugsburgSehen und gesehen werden

Die Orgelflügel der Fuggerkapelle in St. Anna von Jörg Breu dem Älteren zeigen, warum es sich lohnt, dieses Kunstwerk auch mal aus der Nähe zu betrachten, um Einblicke in längst vergangene Zeiten und ihre Menschen zu bekommen.

-

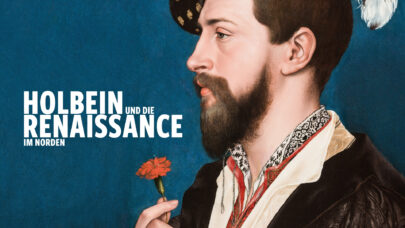

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungHolbein und die Renaissance im Norden

Sie ist eine Zeitenwende in der Geschichte der Kunst: die Malerei der Renaissance. Im Film erläutert Kurator Jochen Sander, wie sich die Renaissance von Italien aus im Norden Europas zu etwas völlig Neuem entwickelte – mit den Malern Hans Holbein d. Ä. und Hans Burgkmair als Wegbereiter dieser einzigartigen Kunst.

-

![]() Ein ungewöhnliches Künstlerporträt

Ein ungewöhnliches KünstlerporträtIm Spiegel der Vergänglichkeit

Beklemmend ist der Blick in den eigenen Spiegel: Zwei kleine Totenschädel starren dem Augsburger Maler Hans Burgkmair und seiner Frau Anna entgegen. Was hat es mit diesem ungewöhnlichen Porträt auf sich?

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarMusik im Bild mit Musikwissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann

Was sieht eine Musikwissenschaftlerin in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Melanie Wald-Fuhrmann (Direktorin der Musikabteilung am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik) ihre individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeRachel Ruysch – Blumenstillleben, 1698

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Meinungsbilder

MeinungsbilderBless Amada x „Die Anbetung der Könige“ von Albrecht Altdorfer

Der Schauspieler Bless Amada stellt mit seinem ganz persönlichen Blick Albrecht Altdorfers Gemälde „Die Anbetung der Könige“ (ca. 1530–1535) aus der Städel Sammlung vor. Er schaut sich die Darstellung des Schwarzen Königs genau an, ordnet diese in den historischen Kontext ein und geht der Frage nach, ob Rassismus in dem Bild eine Rolle spielt.

-

![]() Meinungsbilder

MeinungsbilderTheresia Enzensberger x „Ansicht des Bacino Di San Marco in Venedig“ von Canaletto

Die Schriftstellerin Theresia Enzensberger stellt mit ihrem ganz persönlichen Blick Canalettos Gemälde „Ansicht des Bacino di San Marco in Venedig“ (1730–1740) aus der Städel Sammlung vor. Sie zeigt, was das Kunstwerk mit Bildungsreisen, Instagram und Melancholie zu tun hat und wirft Fragen nach Transformation und Tourismus auf.

-

![]() Meinungsbilder

MeinungsbilderEnissa Amani x Altarwerk von Meo da Siena

Die Aktivistin und Künstlerin Enissa Amani stellt mit ihrem ganz persönlichen Blick Meo da Sienas Altarwerk (1330/1333) aus der Städel Sammlung vor. Sie zeigt, warum und in welchen Elementen des Werks nah- und fernöstliche Einflüsse zu finden sind und wirft Fragen nach kultureller Interaktion und Aneignung auf.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarKunst & Rechtsgeschichte mit Rechtshistoriker Stefan Vogenauer

Was sieht ein Rechtshistoriker in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Stefan Vogenauer (Direktor am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie) seine individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

![Guido Reni, Heilige Cäcilia, um 1603–05, Patrimonio Nacional, Palacio Real de la Granja de San Ildefonso]() Guido Reni

Guido ReniZwischen Kennerschaft und Finderglück

Der Traum vom verschollenen und dann wiederentdeckten Gemälde eines berühmten Künstlers… bleibt oft einer.

-

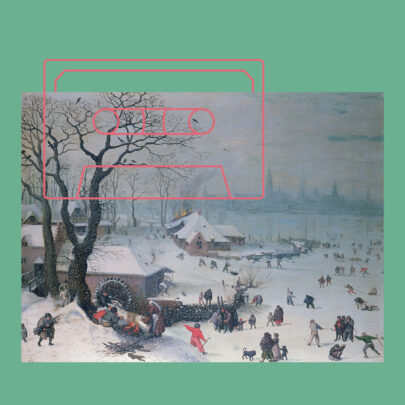

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeLucas van Valckenborch – Winterlandschaft bei Antwerpen mit Schneefall, 1575

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

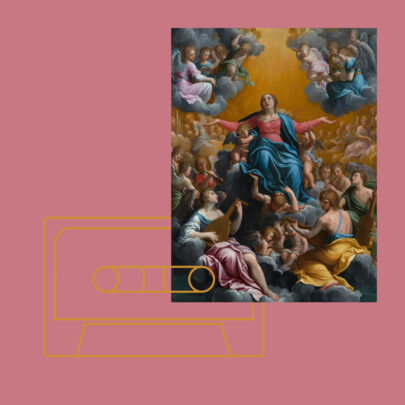

![Guido Reni, Himmelfahrt Mariens, ca 1598–1599, Städel Museum, Frankfurt am Main, Public Domain]() Guido Reni

Guido ReniHimmelfahrt ins Städel

Guido Renis „Himmelfahrt Mariens“ ist ein frühes Schlüsselwerk seiner Kunst. Aber wie kam das Bild überhaupt in die Sammlung? Kurator Bastian Eclercy erzählt die Geschichte eines folgenreichen Ankaufs.

-

![Pablo Picasso, Violine (Violon), 1915, Musée national Picasso, Paris, © Paris, Musée national Picasso - Paris, bpk | RMN - Grand Palais | Béatrice Hatala]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2023

Von einer fotografischen Reise quer durch Italien, über wortwörtlich Herausragendes in der Kunst – mit dabei Rodin, Picasso und Matisse – bis hin zur Renaissance im Norden: Unser Ausblick auf das Kunstjahr 2023!

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeGuido Reni – Himmelfahrt Mariens, ca. 1598–1599

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

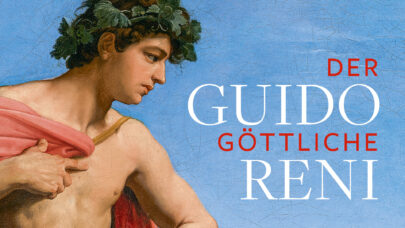

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungGuido Reni. Der Göttliche

Missverstanden, verdrängt, vergessen – Guido Reni (1575–1642) war zu seiner Zeit einer der erfolgreichsten und gefeiertsten Maler Europas und begehrt bei den bedeutendsten Auftraggebern. In der großen Ausstellung „GUIDO RENI. Der Göttliche“ entdeckt das Städel Museum den einstigen Malerstar des italienischen Barock wieder und eröffnet einen neuen Blick auf Guido Reni. Im Film zur Ausstellung erläutert Kurator Dr. Bastian Eclercy, was Reni als Künstler und als Mensch so einzigartig macht.

-

![Ausstellungsansicht „Guido Reni. Der Göttliche“ im Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Norbert Miguletz]() Kuratoren-Interview zu Guido Reni

Kuratoren-Interview zu Guido ReniDas „göttliche“ Erfolgsgeheimnis

Guido Reni erschuf eine Bildwelt, die raffiniert und dennoch leicht zu erfassen ist. Kurator Bastian Eclercy verrät im Interview mehr zur Entstehung der Ausstellung, seine persönlichen Lieblingswerke und köstliche Anekdoten.

-

![]() Guido Reni

Guido ReniGeheimnisse eines Meisterwerks

Zwei Jahre verbrachte das Gemälde „Christus an der Geißelsäule“ in der Restaurierungswerkstatt. Ob verworfene Ideen des Künstlers oder Spuren früherer Restaurierungen – alles kommt ans Licht.

-

![Albrecht Dürer, Adam und Eva, 1504, Kupferstich, Städel Museum, Public Domain]() Frühe Kupferstiche

Frühe KupfersticheAuf der Suche nach dem Ursprung der Kunst

Ein einmaliger Bestand, äußerst selten und kostbar: Die frühen Kupferstiche des Städel Museums. Zu verdanken ist er einem Mann des 19. Jahrhunderts, der als einer der ersten genau hinschaute – Johann David Passavant.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeJohannes Vermeer – Der Geograf, 1669

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarSexualdelikte in der Kunst mit Strafrechtlerin Tatjana Hörnle

Was sieht eine Strafrechtlerin in den Kunstwerken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Tatjana Hörnle (Direktorin am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht) ihre individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum. Triggerwarnung: In diesem Video geht es um sexualisierte Gewalt.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeHans Baldung Grien – Zwei Hexen, 1523

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![Foto: Städel Museum – Norbert Miguletz]() Aus der Sammlung

Aus der SammlungAlte Meister up to date

Subtil statt knallbunt: Sammlungsbereiche erfinden sich immer wieder neu und sind ständig in Bewegung.

-

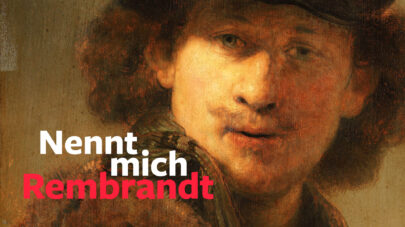

![Ausstellungsansicht „Nennt mich Rembrandt!“ im Städel Museum]() Nennt mich Rembrandt

Nennt mich RembrandtEhepaar nach mehr als 300 Jahren wieder vereint

Mit Porträts wie dem „Bildnis der Maertgen van Bilderbeecq“ legte Rembrandt den Grundstein für seine Karriere in Amsterdam. In der Ausstellung „Nennt mich Rembrandt!“ hängt Frau van Bilderbeecq nach langer Zeit wieder neben ihrem Ehemann. Wie haben sie wieder zueinander gefunden?

-

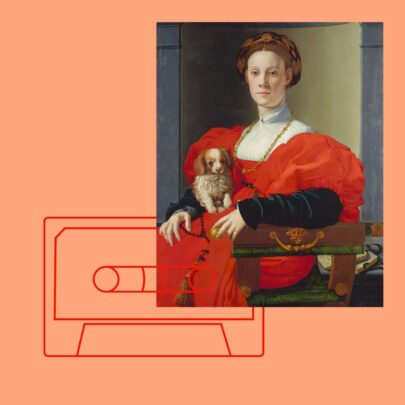

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeAgnolo Bronzino – Bildnis einer Dame in Rot, ca. 1533

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

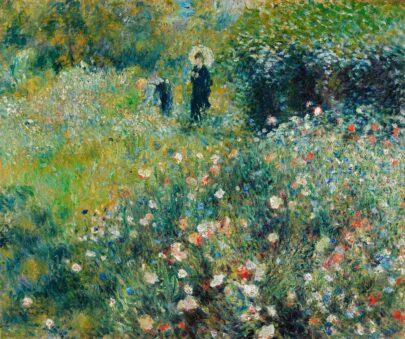

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2022

Ein großer Name erwartet uns im Frühjahr und gibt schon einen Hinweis, in welcher Dimension es weiter geht: 2022 warten auf euch große Persönlichkeiten, große Wiederentdeckungen und große Lebensfragen. Freut euch auf „RENOIR. ROCOCO REVIVAL“ und ein Jahr voller Highlights!

-

![Aleksandra Rentzsch und Friederike Schütt beim Aufbau der „Doppelgänger“]() Neue Kabinettpräsentation bei den Alten Meistern

Neue Kabinettpräsentation bei den Alten MeisternDas kenn’ ich doch!

Déjà-vu Erlebnis bei den Alten Meistern: Die Sonderpräsentation „Doppelgänger“ widmet sich dem Phänomen der künstlerischen Kopie. Aleksandra Rentzsch und Friederike Schütt geben im Interview Einblicke in Konzept und Thematik.

-

![]() Hinter den Kulissen

Hinter den KulissenWie wird aus einem „Alten Meister“ ein Podcast?

„Blinded by Rembrandt“ – die Podcast-Serie mit Michel Abdollahi: Vier Folgen zu nur einem Bild.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungNennt mich Rembrandt! Durchbruch in Amsterdam

Wie wurde aus Rembrandt Harmenszoon van Rijn der bekannte Künstler Rembrandt? Davon erzählt dieser Ausstellungsfilm zu „Nennt mich Rembrandt! Durchbruch in Amsterdam“. Der Kurator der Ausstellung, Jochen Sander, erläutert, was Rembrandt von seinen Konkurrenten auf dem hochumkämpften Amsterdamer Kunstmarkt unterschied und wie er zu dem wurde, für den wir ihn heute noch kennen: Rembrandt.

-

![]() Community-Event zur Rembrandt-Ausstellung

Community-Event zur Rembrandt-AusstellungCall me Rembrandt!

Wie viel Rembrandt steckt in Dir? Rembrandt – ein großer Name, ein weltberühmter Meister, eine Marke – vielleicht ein Influencer? Das erfahrt ihr bei unserem exklusiven Community-Event am 12. November – bewerbt euch für einen der begehrten Plätze!

-

![Curators Stephanie Dickey and Jochen Sander in front of the portrait of Andries de Graeff]() Kuratoren-Interview zu Rembrandt

Kuratoren-Interview zu Rembrandt„Wie lässig sieht der aus!“

Wie aus einem Leidener Kunststudenten einer der größten Künstler des 17. Jahrhunderts wurde, ist bald im Städel Museum zu sehen. Die Kuratoren, Jochen Sander und Stephanie Dickey, geben Einblicke in ihr Konzept.

-

![]() Philipp Demandt im Interview

Philipp Demandt im InterviewNeue Farben für Alte Meister

Da tut sich was! Wieso die Alten Meister gerade jetzt geschlossen sind und auf was wir uns freuen können, wenn der Sammlungsbereich im Herbst wieder öffnet, verrät Direktor Philipp Demandt im Interview.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.