"Künstlerscheiße" von Piero Manzoni

„Cacatum non est pictum“ – geschissen ist nicht gemalt, dieses Zitat, das dem Dichter Heinrich Heine zugeschrieben wird, könnte auch für Piero Manzonis berühmteste Arbeit, die „Künstlerscheiße“ (1961) stehen: „Merda d’artista“ – jeweils zu 30 Gramm in Dosen abgefüllter Kot des Künstlers – „natürlich erhalten“ wie der Aufdruck auf der Dose verrät, ist wohl das radikalste Werk des italienischen Avantgardisten – und noch bis zum 22. September 2013 in unserer großen Manzoni-Retrospektive im Städel zu sehen.

Werk des Monats August: "Künstlerscheiße" von Piero Manzoni.

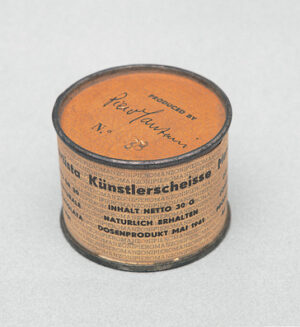

Merda d’artista N.° 038 (Künstlerscheiße N. 038), 1961

Privatsammlung

© Fondazione Piero Manzoni, Milano, by VG Bild-Kunst, Bonn 2013

Nur wenige Arbeiten der Kunstgeschichte vereinen auf derart radikale Weise Provokation und Konzept wie unser Werk des Monats die „Künstlerscheiße“ von Piero Manzoni (1933–1963): Mit den eigenen Exkrementen vereinte Manzoni die Gegensätze von hoher Kunst und biologischem Abfall, von Idee und Objekt in einer 6,5 mal 4,8 Zentimeter kleinen Blechdose. Diese umfassende Umkehrung ästhetischer Konventionen, die Manzoni mit dieser Arbeit vollzog, hat bis heute nichts an Faszination eingebüßt.

Vom Bild zum Körper

Als Piero Manzoni 1961 seine eigenen Fäkalien abfüllte, hatte er den Pinsel längst zur Seite gelegt. Der Konzeptkünstler avant la lettre hatte sich bereits in früheren Arbeiten mit dem menschlichen Körper auseinandergesetzt: Neben dem Aufblasen von Luftballons mit Künstleratem in den Werkgruppen „Corpi d’aria“ (1959/60) und „Fiato d’artista“ (1960) bot der Künstler in der Aktion „Consumazione dell’arte“ dem Publikum gekochte Eier, die er zuvor mit seinem Daumenabdruck signiert hatte, zum Verzehr an. Die „Merda d’artista“ wird zur (bio-)logischen Folge und Konsequenz der Nahrungsaufnahme und der Körper zum Medium für die Aufnahme, Produktion und Ausscheidung von Kunst gleichermaßen. Von dem Verzehr der Eier bis hin zur Ausscheidung von Körpersubstanzen, schließt sich ein Kreislauf der organisch-biologischen Kunstproduktion, der Künstler reduziert dabei seinen Schöpfungsakt auf den unmittelbarsten biologischen Ausdruck. Dabei sind die Fäkal-Dosen Manzonis keinesfalls als ironische Scharlatanerie zu betrachten, sondern vielmehr als geniale Idee, als künstlerisches Konzept, dass humorvoll in seiner kühnsten Form seinen Ausdruck findet.

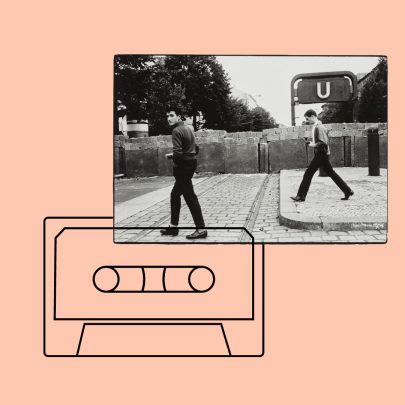

Piero Manzoni in seinem Studio in der Via Fiori Oscuri, 1958

Foto: Ennio Vicario

„Gold und Scheiße“

Doch nicht nur der Inhalt, auch die Form der grotesk seriösen Verpackung sind ein wesentlicher Baustein innerhalb der Konzeptkunst Manzonis. Die streng limitierte Auflage von 90 Dosen wurden vom Künstler fortlaufend durchnummeriert und mit präzisen Angaben zu Nettogewicht, Konservierungsart und Abfülldatum in englischer, deutscher, französischer und italienischer Sprache beschriftet. Manzoni verbindet auf diese Weise sein Körperkunst-Konzept mit der Ästhetik der Warenwelt. Die industrielle Einheitsverpackung, eine einfache Blechdose und die serielle gleichförmige Etikettierung lässt die „Merda d‘artista“ als triviales Konsumgut erscheinen. Der „Warenwert“ sollte dem jeweiligen Tageswert einer Feinunze Gold entsprechen. Der Autor des Produkts, der Künstler selbst, verewigte sich außer mit seiner körperlichen Spur, die sich im Inneren der Verpackung verbirgt, auch außen: Mit einem „all-over“-Schriftzug platzierte er seinen Namen wie den eines Markenprodukts auf der Papierbanderole, die um die Dose gewickelt wurde. Wenn, wie der spanische Universalkünstler Salvador Dalí (1904–1989) sagte, „Gold und Scheiße [für] ein und dasselbe“ befunden werden, so ergibt sich aus Manzonis Werk, in dem er seine Fäkalien als (Kunst-)Ware inszenierte, die Logik des kapitalistischen Wertesystems einerseits und andererseits ein Kommentar zur absurden Logik der Kunst- und Konsumwelt.

Was befindet sich nun tatsächlich in den akkurat verschlossenen Dosen, Herr Manzoni?

© Fondazione Piero Manzoni, Milano, by VG Bild-Kunst, Bonn 2013. Foto: Alex Kraus

Ein Geheimnis aber bleibt bei unserem Werk des Monats noch ungeklärt: Was befindet sich nun tatsächlich in den akkurat verschlossenen Dosen? Auch über 40 Jahre nach ihrer Entstehung bleiben wir darüber im Ungewissen. Denn die Frage, ob in der Dose ist, was draufsteht, ist keine Nebensache, sondern gehört zum zentralen Konzept der Arbeit. Und so trifft der Ausdruck des deutschen Ökonomen und Philosophen Karl Marx (1818–1883) vom „Geheimnis der Ware“, auch auf das Kunstwerk Manzonis zu. Genau dieses Wechselspiel von Innen und Außen, das gleichermaßen auf Inhalt und Form bezogen werden kann, drückt sich in der Künstlerscheiße auf vielfältige und damit für Manzonis Werk typische Art und Weise aus.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.