Wo Worte vernichten und Blicke töten

Als „krankhaft“ bezeichnete Goethe die schaurigen Geschichten des romantischen Schriftstellers E.T.A. Hoffmann. Überhaupt hatten die Stoffe, aus denen die Vertreter der Schwarzen Romantik ihre Werke formten, nur noch wenig mit den klassisch aufklärerischen Idealen des Dichterfürsten zu tun. Das grelle Licht der Aufklärung hatte in Europa einen vernunftübersättigten Nährboden hinterlassen, auf dem sich eine Lust am Fantastischen, Abgründigen und Bösen regte. Ihre Symptome zeigten sich zuerst in der Literatur, deren Titel folgerichtig „Elixiere des Teufels“ oder „Blumen des Bösen“ lauteten. Doch der Keim war schnell übergesprungen: Zahlreiche Künstler übertrugen literarische Stoffe auf ihr Medium, gaben den dämonischen Protagonisten ein Antlitz oder ließen sich davon zu eigenen Bilderfindungen anregen.

Carl Blechen, Pater Medardus, 1826. © Staatliche Museen zu Berlin, Nationalgalerie

E.T.A. Hoffmann war ein Schwarzromantiker, wie er im Buche steht. Sein Leben ordnete er ganz dem romantischen Selbstverwirklichungsstreben unter – nachts jedenfalls. Er dichtete, zeichnete, komponierte, karikierte, er zechte, hielt Séancen mit Mondsüchtigen ab und gab sich erotischen Eskapaden hin. Tagsüber sprach der preußische Gerichtsrat gewissenhaft Recht, in den Nachtstunden ersann er Geschichten, die ihm den Spitznamen „Gespenster-Hoffmann“ einbrachten. Kurzum, seinen Zeitgenossen war das kleine buckelige Männlein nicht geheuer. Doch Hoffmanns Erzählungen von Untoten, Wahnsinnigen und sprechenden Tieren fanden reißenden Absatz. Schauerromane hatten Hochkonjunktur, die „Leserevolution“ war ausgebrochen. Ihre Vorläufer stammten aus England, wo die Präromantik um die Mitte des 18. Jahrhunderts das Genre der „Gothic Novel“ ausbildete – bizarre Friedhofspoesie und Leichenerotik zwischen gotischen Gemäuern, verfallenen Schlössern und labyrinthischen Katakomben.

Die Leser suchten den Nervenkitzel, den emotionalen Ausnahmezustand, die lustvolle Begegnung mit den irrationalen und zerstörerischen Zügen des eigenen Ich. Und jeder fand sie, wenn er nur tief genug wühlte. Dass solche gewaltigen Bilder, wie sie die entfesselte Sprache der Literaten entwarf, auch die Fantasie der Künstler befeuern mussten, war eine absehbare Konsequenz. Die Zeiten, in denen das Bildrepertoire der Maler noch einen ästhetischen Schönheitsbegriff bediente, waren passé. Nicht mehr Bilder höherer Ideale, sondern niederer Instinkte fanden jetzt ihren Weg auf die Leinwand.

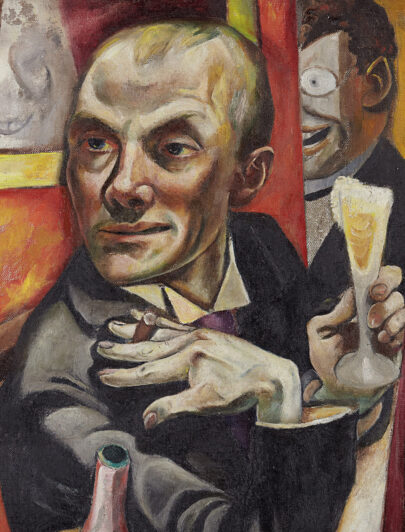

Wer sich im Städel Museum durch die Ausstellung „Schwarze Romantik“ bewegt, trifft wiederholt auf bildnerische Zitate aus der Literatur. Manchmal ist ihr Ursprung offensichtlich, manchmal bleibt nur noch eine Ahnung davon. Carl Blechens Darstellung des „Pater Medardus“ (1826) ist ein solches Beispiel. Es zeigt den Kapuzinermönch Medardus, der in E.T.A. Hoffmanns „Elixiere des Teufels“ (1815/16) von einer geheimnisvollen Essenz trinkt, die ihn zum mordenden Kuttenträger mit multipler Persönlichkeit werden lässt. Blechens Gemälde schildert eine Person, die offensichtlich dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Ihre weit aufgerissenen Augen, die abwehrende Geste der Hände und der scharfe Hell-Dunkel-Kontrast schaffen eine angsterfüllte Drohkulisse – hier ist jemand einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Auf die literarische Figur des Paters deutet kaum etwas hin. Blechen ist wenig daran gelegen, den dargestellten Moment eindeutig in der Handlung zu lokalisieren. Seine verstörende Wirkung auf den Betrachter verfehlt das Bild trotzdem nicht, sie scheint sich gerade in der Reduktion auf Blick und Geste zu entfalten.

Auch Johann Heinrich Füssli suchte nicht mehr nur den „fruchtbaren Augenblick“ der Handlung, wie ihn noch Gotthold Ephraim Lessing von der Malerei einforderte, um den Kern einer Geschichte zu fassen. Seine „Wahnsinnige Kate“ (1806/07), deren Charakter aus einem Gedicht von William Cowper stammt, hat der Maler aus jeglichem Kontext isoliert. Was den Wahnsinn des Mädchens ausgelöst hat, nämlich der Verlust des Geliebten, wird zur Nebensache. Füsslis Aufmerksamkeit gilt dem pathologischen Blick einer Besessenen, der den Betrachter zutiefst erschüttert. Wo Schriftsteller detailliert beschrieben, mussten Maler konzentriert beobachten, wo Worte vernichteten, mussten Blicke töten.

Johann Heinrich Füssli, Die wahnsinnige Kate, 1806/07. © Frankfurter Goethe-Haus – Freies Deutsches Hochstift

Aus der Überzeugung heraus, dass Dichtung und Malerei zwei gleichrangige Künste seien, die einander zu einer Einheit ergänzten, widmete Füssli fast die Gesamtheit seines Schaffens der Illustration literarischer Stoffe. Eigenwillig interpretierte der nach England ausgewanderte Schweizer Szenen aus Shakespeares Dramen, die sich seit Anfang des 18. Jahrhunderts wieder großer Beliebtheit erfreuten. Auch John Miltons „Verlorenes Paradies“, die Dichtungen Homers und Dantes oder die Nibelungensage veranlassten ihn zu exzentrischen Bildideen.

Mit Shakespeares Stücken setzte sich auch Eugène Delacroix künstlerisch auseinander. Für die schwarzromantische Künstlerseele boten „Hamlet“ und „Macbeth“ ausgezeichnete Vorlagen, da die entscheidenden Ereignisse der Dramen meist zur dunklen Nacht stattfinden. Unzählige Nachtszenen fand der Franzose auch im „Faust“ vor. Obwohl Goethe die Romantik ablehnte, verehrten viele Romantiker sein Werk. Die Versuchung durch das Böse, wie es im „Faust“ durch Mephistopheles vertreten wird, gehörte zu ihren beliebtesten Motiven. Die Tragödie inspirierte Delacroix zu seinem druckgraphischen Faust-Zyklus, der in Frankreich wesentlich zur Popularität des Dichters beitrug. Goethe sah seinen Stoff darin mehr als gewürdigt: „Herr Delacroix [...] ist ein großes Talent, das gerade am Faust die rechte Nahrung gefunden hat. [...] Und wenn ich nun gestehen muß, daß Herr Delacroix meine eigene Vorstellung bei Szenen übertroffen hat, die ich selber gemacht habe, um wie viel mehr werden nicht die Leser alles lebendig und über ihre Imagination hinausgehend finden!“

Eugène Delacroix, Faust und Mephisto in der Nacht des Hexensabbats, aus: Faust, 1828. © Städel Museum, Frankfurt am Main

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.