Schräge Ansichten

Von vorne, von hinten, von der Seite: Die Künstler um 1500 haben alle Möglichkeiten ausprobiert, das Motiv der Kreuzigung aus ungewöhnlichen Blickwinkeln darzustellen. Wie das Kreuz plötzlich in Bewegung gerät und ungewohnt schräg im Bild steht, zeigen wir noch bis zum 8. Februar in unserer Ausstellung „Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500“.

![Georg Lemberger (um 1490/1500-um 1545[?]), Sündenfall und Erlösung, 1535, Lindenholz, 66,9 x 80,3 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg](https://stories.staedelmuseum.de/files/blog/_trans/2015/02/_image_300/st_presse_lemberger-1.jpg)

Georg Lemberger (um 1490/1500-um 1545[?]), Sündenfall und Erlösung, 1535, Lindenholz, 66,9 x 80,3 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg

Alles andere als kreuzbrav: Eine ganze Künstlergeneration bricht um 1500 mit den Konventionen und verdreht nicht nur menschliche Gliedmaßen, sondern auch gleich das christliche Hauptsymbol. Das Kruzifix ist plötzlich nicht mehr frontal dem Betrachter zugewandt, wie es der kodifizierten Form entspricht, sondern wird stark verkürzt in Seitenansicht gezeigt; die Kreuze der Schächer zur linken und rechten Christi sind bisweilen sogar von hinten zu sehen. Doch nicht genug: Vielfach wird diese atypische Ikonografie noch gesteigert, indem das Kreuz nicht nur schräg im Bild steht – es verliert häufig auch seine zentrale Stellung und rückt an den Rand.

Zwei Kreuzigungstypen

Üblicherweise finden wir die Kreuzigungsszene in zwei Darstellungstypen vor. Der sogenannte volkreiche Kalvarienberg zeigt den gekreuzigten Christus inmitten einer Volksmenge, die sich versammelt hat, um seiner Hinrichtung beizuwohnen. Zwischen den drei Kreuzen drängen sich Longinus und Stephanus, Henkersknecht, Hohepriester und würfelspielende Soldaten sowie die Vertrauten und Anhänger Jesu. Im sogenannten Kanonbild, der am stärksten reduzierten Variante der Kreuzigungsdarstellung, trauern Maria und Johannes links und rechts vom Kreuz um den Gottessohn. Immer bleiben dabei die zentrale Stellung des Kreuzes und der frontale Blick auf den Gekreuzigten gewahrt.

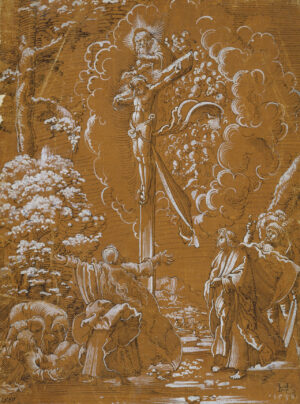

Hans Mielich (1516-1573), Christus am Kreuz mit Gottvater und dem hl. Geist sowie sechs Assistenzfiguren, 1539, Feder in Schwarz auf orangebraun grundiertem Papier, weiß gehöht, 20,8 x 15,4 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum - U. Edelmann - ARTHOTHEK

Dialogische Kreuzigungen

In den experimentellen Kreuzigungsdarstellungen des frühen 16. Jahrhunderts verändert sich nicht nur die Position des eigentlichen Hauptmotivs. Auch eine Verräumlichung der Beziehung der Figuren wird bemerkbar: Die Vertrauten Jesu bilden nicht mehr nur das notwendige Inventar der Szene; sie werden zu Mittlerfiguren zwischen dem Betrachter und dem Gekreuzigten. Seitlich stehend oder dem Betrachter den Rücken zukehrend treten sie in einen Dialog und involvieren uns in das Geschehen – so etwa in einer im Städel Museum ausgestellten Zeichnung von Hans Mielich (1516–1573). Dort erscheint unterhalb des schräg ins Bild gestellten Kreuzes eine zentrale Rückenfigur, vermutlich Maria Magdalena, mit pathetisch ausgebreiteten Armen. In einer weiteren im Städel gezeigten Zeichnung (um 1509/12) aus der Werkstatt Albrecht Altdorfers haben sich die zentralen Figuren unterhalb des Kreuzes versammelt und beweinen den auf der Erde liegenden Leib Christi. Die Ansicht ist irritierend: In der Bildmitte ragt ein gewaltiges Kreuz auf, das man jedoch nur von hinten sieht. Der Darstellungskonvention folgend würde man es zunächst als dasjenige Christi identifizieren. Erst bei genauerem Hinsehen wird an den verrenkten Gliedern des Hingerichteten deutlich, dass es sich nicht um Jesus, sondern um einen der Schächer handelt. Das leere Kreuz Christi ist dicht an den rechten Bildrand gerückt, wo man schließlich inmitten der am Boden trauernden Gruppe allein den Kopf des bereits vom Kreuz abgenommenen Christus erkennen kann.

Wolf Huber (um 1485-1553), Große Landschaft mit Golgatha, um 1530, Feder in Braun, Wasser- und Deckfarben, 32,7 x 44,5 cm, Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg (B 822), Foto: Graphische Sammlung der Universitätsbibliothek Erlangen-Nürnberg

Das Kreuz als Marginalie?

Das um 1530 entstandene Bild „Große Landschaft mit Golgatha“ von Wolf Huber (um 1485–1553), das ebenfalls in unserer Ausstellung zu sehen ist, macht in anderer Hinsicht auf sich aufmerksam: Vor dem Betrachter breitet sich eine für diese Zeit ungewöhnlich raumgreifende Landschaft aus, in der das religiöse Motiv erst gesucht werden muss. Das eigentliche Bildthema der Kreuzigung ist in den Hintergrund gerückt und offenbart sich in Form weniger, zarter Pinselstriche am rechten Bildrand. Auch hier ist wieder die gesamte Aufmerksamkeit des Betrachters gefragt.

Schräges Kreuz vor „schräger“ Kulisse

Anders die Darstellung in Georg Lembergers (um 1490/1500–um 1545) expressiv aufgeladenem Gemälde „Sündenfall und Erlösung“ von 1535, das in unserer Ausstellung zu sehen ist: Hier wird die Kreuzigung in einen komplexen Zusammenhang eingebettet und rückt in stark verkürzter Seitenansicht aus der Bildmitte. Statt des Kreuzes bildet ein Baum den Mittelpunkt, der das Bild in zwei Hälften teilt. Die rechte, halb kahle Baumseite verweist auf das Alte Testament, die halb belaubte linke Seite auf das Neue Testament. Dem Sündenfall wird die Erlösung durch den Opfertod Christi gegenübergestellt, während in den kosmisch anmutenden Wolkenstrudeln die Gesetzesübergabe an Moses der Verkündigung an Maria entspricht. Direkt darunter bildet der Sieg des Auferstandenen den Gegenpart zur dargestellten Szene rechts, in der Tod und Teufel den Menschen davon zerren. Mit grellen Lichterscheinungen, aufgebauschten Gewändern und heftigen Gesten schildert Lemberger die christliche Heilslehre in einer ungewohnt dramatischen, beinah elektrisierenden Bildsprache, die selbst vor dem Lendentuch des Gekreuzigten nicht Halt macht. Gespenstisch tastet es wie zwei Hände durch die Luft, ganz so, als wolle das Kreuz zuletzt doch seinen angestammten Platz in der Bildmitte beanspruchen.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.