Die Last der ganzen Welt

Ein kleiner Knirps hockt mit gebieterischer Geste auf dem Rücken eines riesenhaften Mannes – schon generell mutet dieser beliebten Darstellung aus der Zeit des Übergangs vom Spätmittelalter zur Renaissance etwas Drolliges an. Diesem wunderlichen Motiv widmeten sich mehrere Künstler um 1500 mit großer Vorliebe und noch größerem Einfallsreichtum. Ein Kabinett in unserer Ausstellung „Fantastische Welten. Albrecht Altdorfer und das Expressive in der Kunst um 1500“ beschäftigt sich eigens mit diesem Bildmotiv des heiligen Christophorus mit dem Christusknaben.

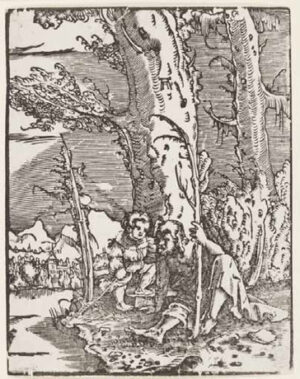

Meister HL, Heiliger Christophorus, um 1505/10, Holzschnitt, 194 x 141 mm, Albertina, Wien

Wer war Christophorus? Wie die Legenda Aurea, eine Sammlung von Heiligenviten aus dem 13. Jahrhundert, berichtet, war er ein ungeheuer großer Mann mit übermenschlichen Kräften, der Menschen auf seinem Rücken über einen gefährlichen Fluss trug. Unter seinen Passagieren wurde ihm einst der vermeintlich leichteste zur größten Kraftprobe: Als er eines Nachts einen kleinen Knaben übersetzt, droht er unter dessen immer schwerer werdendem Gewicht in den Fluten unterzugehen. Am anderen Ufer angelangt, gibt sich ihm das Kind als Christus zu erkennen: „Mehr als die Welt hast du getragen. Der Herr, der die Welt erschaffen hat, war deine Bürde.“

Klein und schwer – groß und entkräftet

Christophorus wurde folglich zum Schutzpatron der Reisenden. Er zählt außerdem zu den Vierzehn Nothelfern – in dieser Funktion soll er Gläubige vor dem unerwarteten Tod ohne vorhergehenden Empfang der Sterbesakramente bewahren. Darstellungen des Christusträgers schmückten nicht nur Kirchen, sondern auch den privaten Bereich – als Druckgrafiken waren sie massenhaft für den Hausgebrauch verbreitet. In einer relativ kurzen Zeitspanne – zwischen 1500 und 1530 – wird das Motiv des Mannes mit dem Christusknaben auf dem Rücken in einer bis dahin unbekannten Weise dargestellt. Was interessierte Künstler wie Albrecht Altdorfer (um 1480–1538), Wolf Huber (um 1485–1553) oder Georg Lemberger (um 1490/1500–um 1545) an der Heiligengestalt des Christophorus? Auf der Suche nach neuen Darstellungsmöglichkeiten bot ihnen die Christusträgerlegende einen anspruchsvollen Stoff, der ihnen die gestalterische Vereinigung zweier scheinbar unvereinbarer Gegensätze abverlangte: Klein und schwer das Kind, groß und entkräftet der Riese.

Dynamische Faltenwürfe

Die Last der ganzen Welt und den Kampf gegen die Naturgewalten zum Ausdruck zu bringen, war eine Herausforderung, der die Künstler mit bizarr überzeichneten Formen beikamen. So lässt Georg Lemberger den Fährmann statt eines einfachen Stabes gleich nach einem ganzen Baumstamm greifen. In seiner Federzeichnung von 1515/20, die in unserer Ausstellung zu sehen ist, fliegt das Christuskind förmlich durch die Lüfte, als es Christophorus unter gewaltigem Kraftaufwand gerade noch am rettenden Ufer absetzen kann. Seine dürftige Bekleidung weht dem Knaben wie ein aufgebauschtes Regencape dynamisch um die Ohren. Der ebenfalls im Städel gezeigte Holzschnitt des in Breisach tätigen Bildschnitzers HL steht dem Bild Lembergers in seiner dynamischen Eigentümlichkeit in nichts nach. Die ausladende Figur erscheint auf den ersten Blick fast wie ein furioses Drachenwesen. Als führte Christophorus’ Gewand ein Eigenleben, umflattert es in dramatischem Faltenwurf seinen Körper und saust wie von einem Windstoß erfasst über sein Haupt. Während der Christusknabe mit großem Schritt fast stürmisch an seiner Schulter hinaufklettert und haltsuchend nach dessen gelocktem Haar greift, ist der Riese darum bemüht, sein Gleichgewicht zu halten. Wehrlos wedelt er mit der Hand in der Luft und erduldet die Last mit wild aufgerissenem Mund.

Albrecht Altdorfer, Heiliger Christophorus, um 1515/17, Holzschnitt, 122 x 94 mm, Städel Museum

Altdorfers Christophorusdarstellungen

Albrecht Altdorfer hat sich an dem Riesen mit dem Kind auf den Schultern gleich mehrfach versucht und ihn in etlichen Varianten dargestellt. Bereits inhaltlich bewegt sich der Künstler darin abseits der Bildtradition: Er befreit die Hauptpersonen weitestgehend von narrativen Elementen, wie etwa Tieren oder dem üblicherweise auftretenden Einsiedler, der ihnen mit einer Lampe den Weg weist. Wie Christophorus unter der übermenschlichen Last beinah zu zerbrechen droht, zeigt ein im Städel ausgestellter Holzschnitt von 1513. Altdorfer gibt den Moment wieder, in dem der Riese mit hochgeschürztem Rock und stark gekrümmtem Oberkörper kurz vor dem Ufer in die Knie geht. Weil er im Wasser zu versinken droht, muss er sich mit beiden Händen fest an seinen Stab klammern.

Im Mittelpunkt eines weiteren in der Ausstellung gezeigten Holzschnitts Altdorfers steht nicht der heroische, kräftezehrende Einsatz im Mittelpunkt, sondern eine Szene, in der Christophorus noch nichts vom ungeheuren Gewicht seines kleinen Passagiers ahnt. Die ungewöhnliche Darstellung zeigt, wie der Knabe auf einen Block steigt, um den Rücken seines Trägers zu erklimmen. Als wolle das Kind auf ihm reiten, führt es eine Art Peitsche mit sich – eine Abwandlung der Siegesfahne, die Christus gewöhnlich als Symbol seiner Auferstehung ostentativ in die Höhe hält. Im Kontrast mit den übrigen Bildern der Christusträgerlegende hat dieser Holzschnitt etwas ausnehmend Putziges und zeugt abermals von der reichen Experimentierfreude dieser Künstlergeneration um 1500.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.

![Georg Lemberger (um 1490/1500-um 1545[?]), Sündenfall und Erlösung, 1535, Lindenholz, 66,9 x 80,3 cm, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Foto: Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg](https://stories.staedelmuseum.de/files/blog/_trans/2015/02/_blog_post_thumb_md/st_presse_lemberger-1.jpg)