Flach, aber vielfältig

Ein Deutscher hat sie entdeckt, die Franzosen haben etwas draus gemacht. Das Flachdruckverfahren der Lithografie eröffnete den großen Künstlern des 19. Jahrhunderts ganz neue Möglichkeiten.

Als Zuschauer eines Pferderennens sollte man vielleicht nicht mitten auf der Rennbahn stehen. Als Betrachter des Bildes Pferderennen in Longchamps (1872) wird es genau hier aber besonders spannend. Édouard Manet lässt uns nicht nur beobachten, sondern geradezu spüren, wie die Pferde aus der Ferne auf uns zugaloppieren. Seine Kreide läuft zunächst langsam, dann immer schneller über das Blatt, das Publikum an der Seite löst sich aus dem verdichteten Schwarz im Hintergrund nach vorne hin in freien Linien auf. Als wollte er die Szene nicht einfach nur darstellen, sondern mit gestalterischen Mitteln spiegeln – anschwellend, vibrierend, aufregend. Die Art und Weise, wie der Künstler zeichnet, wird zum eigentlichen Bildthema. Dabei handelt es sich bei dem Blatt streng genommen gar nicht um eine Kreidezeichnung, sondern um eine Druckgrafik – geschaffen in der Technik der Lithografie.

Édouard Manet: Les courses (Pferderennen in Longchamp), 1865-70/1884, Lithografie auf Chine collé, Städel Museum, Frankfurt am Main

Lithografie ist das Druckverfahren, das der freien Zeichnung und der Malerei am nächsten kommt. Sie geht auf den Münchner Alois Senefelder zurück, der sich das Prinzip des Gegensatzes von Fett und Wasser sowie die Eigenschaften eines speziellen Kalksteins zunutze gemacht hat. Mit der Lithografie konnten erstmals Bilder schnell, günstig und in hoher Auflage reproduziert werden. Sie läutete das Zeitalter der massenhaft verbreiteten Bilder ein – und das Jahrzehnte vor der Erfindung der Fotografie. Zunächst wurde das Verfahren für den Druck von Landkarten und Musiknoten eingesetzte (Senefelder selbst war unter anderem Musiker und Komponist). Schließlich, seit den 1820er-Jahren, erkundeten auch Künstler die Lithografie für ihre Zwecke. Für sie hatte das neue Flachdruckverfahren noch ganz andere Konsequenzen. Im Gegensatz zum Hoch- oder Tiefdruck mussten sie sich nicht mehr mit einem Stichel durch Kupfer graben oder in einen Holzblock schnitzen – sie nahmen einfach ein Stück Kreide, eine Feder oder einen Pinsel mit fetthaltiger Farbe in die Hand und zeichneten oder malten auf den Stein wie auf ein Stück Papier: intuitiv und schnell, akribisch und realitätsnah, detailliert oder flächig, in allen Stufen von Weiß bis Schwarz oder gleich ganz in Farbe.

So unbegrenzt die neuen Möglichkeiten, so vielfältig waren die künstlerischen Experimente, allen voran in Frankreich. Das beweist die aktuelle Städel Ausstellung Géricault bis Toulouse-Lautrec. Französische Lithografien des 19. Jahrhunderts. Sie versammelt 90 Blätter aus dem reichen Lithografie-Bestand der Graphischen Sammlung. Das frei skizzierte Pferderennen von Manet bildet nur eine Koordinate auf dem weiten gestalterischen Feld der Lithografie.

Théodore Géricault: Retour de Russie (Rückkehr aus Russland), 1818, Lithografie, Tonplatte in hellem Braun, Städel Museum, Frankfurt am Main

In einer ganz anderen Ecke wäre die monumentale Rückkehr aus Russland (Retour de Russie) von Théodore Géricault anzusiedeln. Das Bildthema gehörte bis dahin eigentlich in den Bereich des Historiengemäldes. Géricault überführt nicht nur das Genre in die Druckgrafik, sondern – mithilfe eines hellbraunen Flächentons – auch die gestalterischen Mittel der Malerei. Der jung verstorbene Géricault zählte zu den frühen Pionieren der künstlerischen Lithografie, neben Malern wie Francisco de Goya oder Eugène Delacroix.

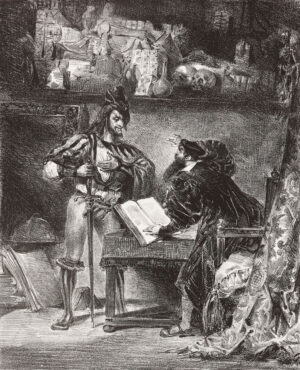

Eugène Delacroix: Mephisto erscheint Faust, 1828, Lithografie auf Chinapapier (2. Zustand), Städel Museum, Frankfurt am Main

Délacroix erzählt in seinen Darstellungen zu Goethes Faust oder Shakespeares Tragödien Macbeth und Hamlet von den dämonischen Seiten der Seele. Die malerisch-düstere Atomsphäre seiner Lithografien entwickelt er mit der Farbe Schwarz, aus der heraus er wiederum ein weißes Leuchten kratzt. Auch bei den suggestiv-traumhaften Szenen des Symbolisten Odilon Redon spielt das Dunkel die Hauptrolle, so auch in seiner Lithografie des geflügelten Pferdes Pegasus. Ob dieses Sinnbild künstlerischer Phantasie und Kreativität am Ende gebändigt wird, bleibt ebenso ambivalent wie das samtige Schwarz, das zugleich als Pferdekörper und als kosmischer Raum gesehen werden kann.

Odilon Redon: Pégase captif (Der gefesselte Pegasus) , 1889, Lithografie auf Chine collé (1. Zustand), Städel Museum, Frankfurt am Main

Während Delacroix und Redon in literarische oder innere Welten eintauchen, geht Honoré Daumier raus auf die Straße und die politische Bühne. Der Autodidakt nutzte die Einfachheit und Ökonomie der Lithografie für die tägliche Karikatur. Dabei profitierte er auch von einer kurzen Phase der Pressefreiheit nach der Julirevolution von 1830. Tausendfach wurden seine Politikerporträts in den Tageszeitungen und Satireblättern gedruckt, und das in einer Phase, in der kaum jemand eine Vorstellung vom Aussehen der Volksvertreter hatte. Da verpasst Daumier dem Graf d’Argout eine schwerfällig-schlampige Erscheinung mit vogelartiger Nase, belässt diese aber so natürlich, dass sie vom bildhungrigen Volk als wahrhaftig aufgenommen wird. Dabei hat der scharfsinnige Daumier auch Hinz und Kunz nicht verschont: Zu den rund 4000 Lithografien aus seiner Hand zählen viele Schnappschüsse aus dem Alltag der Menschen. Sie bilden ein monumentales Gesellschaftspanorama seiner Zeit.

Honoré Daumier: Graf d'Argout, 1833, Lithografie, Städel Museum, Frankfurt am Main

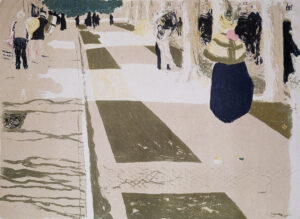

Die Momentaufnahme spielt auch bei den Nabis, den Künstlern um Pierre Bonnard, Maurice Denis oder Édouard Vuillard, eine wichtige Rolle. Ihre Raumansichten oder Pariser Straßenszenen setzen sich oft schlicht aus abstrakten Farbflächen zusammen. Virtuos gehen sie mit dem komplizierten Verfahren um, bei dem jede Farbe mit einem eigenen Stein gedruckt wird. Lithografien wie L’Avenue aus der Folge Paysages et intérieurs haben kein Bildthema mehr im Sinne einer Erzählung, es geht allein um den ausschnitthaften Blick des Betrachters selbst, um einen Moment und dessen Atmosphäre.

Édouard Vuillard: L'Avenue (Blatt 2 der Folge „Paysages et Intérieurs“), 1899, Lithografie in sechs Farben (2. Zustand), Städel Museum, Frankfurt am Main

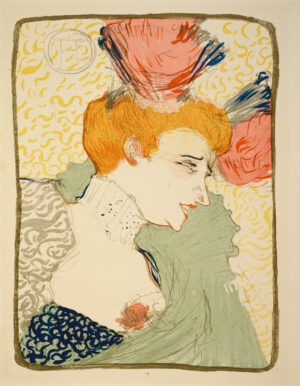

Beim Thema Farblithografie darf schließlich auch Henri de Toulouse-Lautrec nicht fehlen. Steinreicher Adeliger und verzweifelte Existenz zugleich, krank und kleinwüchsig – Toulouse-Lautrec hatte wenig zu verlieren und auf kaum etwas Rücksicht zu nehmen, schon gar nicht auf Konventionen. Jahrelang wohnte er in Bordellen, erlebte das „Sündelbabel“ des Montmarte mit seinen Vergnügungsspektakel hautnah – und porträtierte es. So wenig er sich bei seinen Motiven um den guten Geschmack kümmerte, so wenig interessierte ihn der Unterschied von freier und angewandter Kunst. Er produzierte Plakate, Menukarten, Theaterprogramme genauso wie autonome Auflagendrucke.

Henri de Toulouse-Lautrec: Mademoiselle Marcelle Lender, en buste, 1895, Lithografie in acht Farben auf Velin, Städel Museum, Frankfurt am Main

Für freie Geister wie Toulouse-Lautrec genauso wie für alle experimentierfreudigen Künstler des 19. Jahrhunderts war die Lithografie, mit ihren technischen, ökonomischen und gestalterischen Vorzügen, das Mittel der Wahl – die Drucktechnik der Moderne.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.