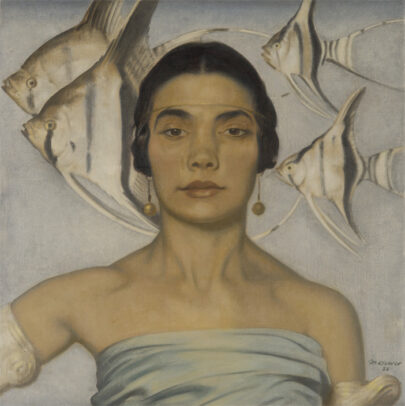

„Lissy“ von Elfriede Lohse-Wächtler

Eine unbekannte Künstlerin und ein ungewöhnliches Porträt: Wer die Galerieräume der Kunst der Moderne besucht, wird nun dieser ganz besonderen Darstellung begegnen. Elfriede Lohse-Wächtlers „Lissy“ von 1931 ist einen genaueren Blick wert. Das Städel freut sich, ab sofort diese Leihgabe aus Privatbesitz zu zeigen.

Elfriede Lohse-Wächtler (1899–1940); Lissy, 1931; Aquarell über Bleistift; 49 x 68 cm; seit 2014 Dauerleihgabe aus Privatbesitz; Städel Museum, Frankfurt am Main

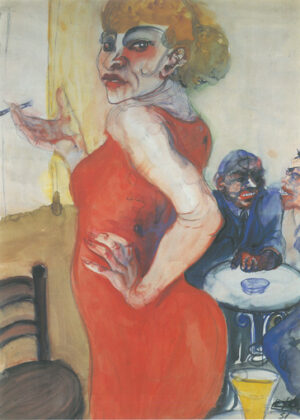

Ein Café oder eine Bar, zwei Freunde oder Kollegen in ein Gespräch vertieft und eine blonde, aufreizende Frau in einem roten Kleid, lässig eine Zigarette rauchend – so weit, so gut. Tatsächlich zeigt die Darstellung von Lohse-Wächtler (1899–1940) das Innere eines Bordells, zwei Freier und Lissy, die in Hamburg auf St. Pauli als Prostituierte arbeitete.

Subjekt statt Objekt

In „Lissy“ (1931) wird Lohse-Wächtlers Interesse an der Persönlichkeit der Figur sehr deutlich. Insgesamt malte sie acht Prostituiertendarstellungen, ein beliebtes Motiv unter den damaligen Künstlern. So lassen sich bei vielen männlichen Kollegen, wie etwa Otto Dix (1891–1969), Milieustudien finden, die das Geschäft der käuflichen Liebe thematisieren. Lohse-Wächtlers „Lissy“ konfrontiert den Betrachter mit unausweichlichem, standhaftem Blick. Das hautenge, knallrote Kleid betont die weiblichen Rundungen ihres Körpers, die krallenartigen Hände, die abgewandte Pose und die rümpfende Nase sorgen jedoch für Irritation. Die beiden statistenhaften Freier im Hintergrund und das Mobiliar dienen der Verortung der Szene in einem Bordell. Lohse-Wächtler zeigt die Dirne nicht aus voyeuristischer Perspektive – mit nackter Haut oder werbenden Gebärden. Vielmehr weicht die käufliche Erotik der Prostituierten dem Porträt einer selbstbewussten Frau.

Kunst als Konstante

Das Motiv der Prostituierten ist keineswegs ungewöhnlich für Elfriede Lohse-Wächtler, die bewusst antibürgerliche Figuren für ihre Werke wählte und auch für sich selbst eine unkonventionelle Lebensart bevorzugte. Die 1899 in Dresden geborene Künstlerin rebellierte bereits als Jugendliche gegen das gutbürgerliche Elternhaus und die ihr auferlegten gesellschaftlichen Konventionen. So bestand sie etwa auf ein Studium an der Dresdner Königlichen Kunstgewerbeschule in der Fachklasse für angewandte Grafik und zog gegen den Willen ihrer Eltern zum Studienbeginn aus. Die langen Haare schnitt sie sich ab und ersetzte ihr mädchenhaftes Aussehen durch einen burschikosen Look. Mit dem Pseudonym Nikolaus Wächtler signierte die junge Künstlerin fortan ihre Werke. Mühsam verdiente sich Lohse-Wächtler mit kunsthandwerklichen Objekten, Batikarbeiten und expressionistischen Zeichnungen den Lebensunterhalt. Schnell fand sie Anschluss zur ansässigen Bohème und zur Dresdner Sezession Gruppe 1919, zu deren Mitgliedern Otto Dix und Conrad Felixmüller (1897–1977) zählten. In diesem Umfeld lernte sie auch ihren zukünftigen Ehemann, den Maler und Opernsänger Kurt Lohse (1892–1958) kennen, der ein enger Freund von Otto Dix war.

Die Hamburger Jahre (1925-1931)

Elfriede Lohse-Wächtler folgte 1925 ihrem Ehemann von Dresden nach Hamburg. Als Künstlerin erlebte sie während der Hamburger Jahre ihre intensivste und erfolgreichste Schaffensphase. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe und die Hamburger Kunsthalle kauften mehrere Arbeiten an und Lohse-Wächtler beteiligte sich an diversen Gruppenausstellungen. Trotzdem war das Ehepaar finanziell nicht abgesichert und auf Zahlungen des Wohlfahrtsamts angewiesen. Streit und Betrug prägten die Ehe und führten 1926 zur Trennung Lohses von seiner Frau. Dies hinterließ folgeschwere Spuren bei der Künstlerin, die 1929 einen Nervenzusammenbruch erlitt und daraufhin in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wurde. Die Zeichnungen, die Lohse-Wächtler dort unentwegt anfertigte – Bildnisse der übrigen Patienten – wurden nach ihrer Entlassung ausgestellt und überregional bekannt. Diese Werke zeichnen sich durch die unmittelbare Nähe zu den Porträtierten und ihrer psychologischen Durchdringung aus.

Opfer der Nazis

Ein zweiter Nervenzusammenbruch und die Diagnose Schizophrenie führten 1932 zur Einweisung Lohse-Wächtlers in die Pflegeanstalt Arnsdorf bei Dresden. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ erlassen, das seit 1934 die Zwangssterilisation von psychisch kranken Frauen verlangte. Per gerichtlichem Beschluss und obwohl Lohse-Wächtlers Eltern beim Erbgesundheitsgericht Einspruch gegen die Sterilisation erhoben, wurde der Eingriff im darauffolgenden Jahr durchgeführt. Am 31. Juli 1940 wurde Elfriede Lohse-Wächtler als Opfer der nationalsozialistischen Krankenmordaktion „T4“ in der Tötungsanstalt Pirna-Sonnenstein vergast. Lohse-Wächtlers Bruder, Hubert Wächtler, trat 1947 beim Dresdner Ärzteprozess als Zeuge auf und schilderte die Vergehen an seiner Schwester. Die an den Euthanasieverbrechen in Sachsen beteiligten Ärzte wurden infolge des Prozesses zum Tode verurteilt. Heute erinnert die Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein an die ermordeten Opfer.

Erst in den 1990er-Jahren wurde Lohse-Wächtler kunsthistorisch wiederentdeckt. Ausstellungen und Publikationen würdigen seitdem ihr Leben und Werk, welches viel zu lange in Vergessenheit geraten war.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.