Romantisches Frankfurt

So gegensätzlich die Großstadt Frankfurt am Main und die Epoche der Romantik auf den ersten Blick erscheinen, so gibt es doch vielfältige Verbindungen zwischen der pulsierenden Bankenmetropole und der kulturgeschichtlichen Epoche des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Mareike Hennig vom Kulturfonds Frankfurt RheinMain erläutert diese Verzweigungen, die sich nicht nur in der „Schwarzen Romantik“ wiederfinden lassen, sondern in Frankfurt RheinMain im kommenden Jahr auch in zahlreichen stattfindenden Literatur- und Musikveranstaltungen, Symposien und Exkursionen.

In der Ausstellung „Rheinromantik in Kunst und Natur“ im Museum Wiesbaden zu sehen: Joseph Mallord William Turner; Am Rhein; Blick von der Burg Rheinfels über St. Goar auf die Burg Katz; 1844 © The Ashmolean Museum, Oxford

Die Romantik hat ein Imageproblem. Sie gilt als harmlos, lieblich und naiv. Ihre größte Verbreitung hat sie derzeit in Hotel- oder Reiseprospekten, als Zugabe zu Wochenenden und Abendessen. Und selbst wenn sie es schafft, als historische Kategorie wahrgenommen zu werden, so wird sie auch hier schnell einer schwärmerisch-unkritischen Kunst zugeschrieben: Im besten Fall gefühlvoll, im schlechtesten sentimental, alles in allem zu viel Harmonie und zu wenig Scharfsinn.

Romantik mit Frankfurt und der Rhein-Main-Region in Verbindung zu bringen, mag verwundern, vielleicht sogar provozieren, denn hat nicht diese Region ein entgegen gesetztes Imageproblem? Geht es hier nicht vornehmlich um Banken und Börsenkurse, ist hier nicht die Wirtschaft tonangebend und bestimmen nicht Globalität und Effektivität das Lebensgefühl? So stehen sich die Epoche der Romantik und Frankfurt RheinMain scheinbar unvereinbar gegenüber, beide an unbehaglichen Plätzen, einmal arglos, einmal abgebrüht. Doch weil allzu pauschalen Urteilen nie zu trauen ist, lohnt ein genauerer Blick auf die tatsächlich grundlegende Verbindung der Region mit einer Epoche, die weit mehr zu bieten hat als Sonnenuntergänge. Dann nämlich wird es überraschend und zudem sehr gegenwärtig.

Von 212 bis 2014 konzentriert sich der Kulturfonds Frankfurt RheinMain auf diese Verbindung: Auf ihre historische Tragweite ebenso, wie auf ihre bis in die Gegenwart anhaltende Wirkung auf Kunst und Kultur. Das aktuelle Schwerpunktthema des Fonds, „Impuls Romantik. Rheinromantik Mainromantik“ fördert Projekte, die in Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und Hanau, im Hochtaunus- und im Main-Taunus-Kreis der Romantik nachspüren, in Musik und Literatur, in bildender Kunst und Landschaftsgärten. Wie unerwartet der Blick auf die unterschätzte Epoche dabei ausfallen kann, zeigt augenblicklich die Ausstellung „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“. Das Städel-Projekt ist eines der umfangreichsten der Reihe, aufwändig in Vorbereitung und Durchführung, klug konzipiert und von großer Wirkung. Die zahlreichen internationalen Leihgaben, die anschaulichen Linien, die Zeiten und Gattungen verbinden, die Beziehungen, die aufgedeckt werden und die Abgründigkeit, die als Wesensmerkmal der Romantik sichtbar wird, all dies macht unmittelbar klar: harmlos ist die Romantik ganz und gar nicht. Und tot und vergangen war sie ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch nicht.

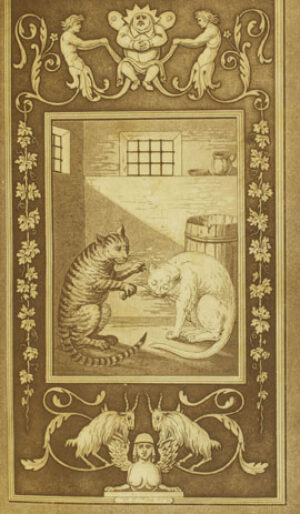

Im Frankfurter Goethehaus wird Ende 2013 eine Ausstellung über die Arabeske gezeigt: E.T.A. Hoffmann (1776–1822); Leben und Ansichten des Katers Murr, Bd.2, 1820; Umschlag von Carl Friedrich Thiele nach Hoffmann; © Frankfurter Goethe-Museum

Was ist mit dem anderen Urteil? Was hat die Romantik mit der Region zu tun, gehört sie nicht nach Jena, Heidelberg und Berlin? Tatsächlich funktionierte Romantik hier anders als dort. Sie definierte sich nicht über fest umrissene Künstlerkreise, die sich eine Zeit lang einer bestimmten Idee verpflichteten. Für die Romantiker war die Region ein Knotenpunkt, eine Werkstatt, in der Begegnungen und intensiver Austausch stattfanden und in der experimentiert wurde. Eben diese Wandelbarkeit, dies Changierende, ist eine zutiefst romantische Haltung.

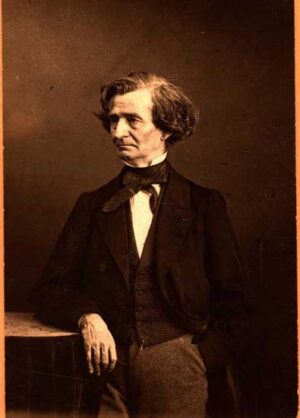

Die von Hector Berlioz komponierte Oper "Die Trojaner" ist im Staatstheater Darmstadt zu erleben.

In Frankfurt stand das Elternhaus der Geschwister Brentano. Von hier brach Clemens 1802 mit Achim von Arnim zu einer Rheinreise auf, die als Geburtsstunde der Rheinromantik gilt. 1812 erschienen die Kinder- und Hausmärchen der Hanauer Brüder Grimm. Bettine Brentano und Karoline von Günderrode pflegten hier eine intensive Freundschaft. Seit 1798 lebte Friedrich Hölderlin zunächst in Frankfurt, dann in Bad Homburg. Im Taunus schrieb Felix Mendelssohn Bartholdy 1844 Teile des „Elias“ und das 1815 gegründete Städel wurde durch die Direktoren Philipp Veit und Eduard Steinle zum Zentrum der Kunstströmung der Nazarener. Eine andere Frankfurter Institution, das Goethehaus, beherbergt heute die größte und international bedeutendste Sammlung romantischer Handschriften. Es waren Querköpfe, die hier zusammenkamen, Frauen, die gegen gängige Geschlechterrollen aufbegehrten, unruhige Künstler, die Erlösung in Freundschaft, Natur und Überlieferungen suchten und zugleich politisch agierten. Es gab Skandale ebenso wie Werke, die seither zum Kanon der Weltliteratur gehören. Die Romantik in der Rhein-Main-Gegend war bewegt, die Kreise blieben lebendig, das Denken agil und durchaus scharf und abgründig. Denn nimmt man den Blick in die eigene Seele ernst, dann kommt dabei nicht nur Heimeliges zum Vorschein, auch dies macht die aktuelle Städel-Ausstellung deutlich.

Kammermusikabend mit Alisa Weilerstein in der Alten Oper Frankfurt; Foto: Jamie Jung

Der historische Bezug und die Frage nach dem Potential, das die Romantik für die Künste heute noch birgt, sind die Pole, zwischen denen sich der „Impuls Romantik“ bewegt. Bereits das Jahr 2012 versammelte Ausstellungen, Inszenierungen, Symposien, Konzerte und Lesungen, Nachtwanderungen und Exkursionen. 2013 wird das Programm noch dichter: Beim Auftakt zu einer Reihe, in der sich zeitgenössische Autoren auf romantische Handschriften einlassen, beantwortete etwa Feridun Zaimoglu einen vampirhaften Liebesbrief Clemens Brentanos, der sich nahtlos in die „Schwarze Romantik“ fügt. Die Alte Oper setzt ihre Spielzeit mit einem Schwerpunkt auf die Romantik fort und das Städel widmet die Sonderausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ den Ursprüngen der Romantik im Rom des ausgehenden 18. Jahrhunderts. In Darmstadt bringt Berlioz’ Oper „Les Troyens“ die Opulenz der Spätromantik auf die Bühne und das Museum Wiesbaden untersucht die „Rheinromantik in Kunst und Natur“. Neben den Großveranstaltungen ist es der genaue Blick auf romantische Künstler und Themen der die Verbindung von Region und Epoche erlebbar machen: Mit August Lucas zeigt die Mathildenhöhe einen der eindringlichsten Zeichner der Darmstädter Romantik, mit der „Arabeske“ stellt das Goethehaus ein zentrales Motiv romantischer Malerei und Literatur aus. Das Frankfurter Museumsorchester gibt Schumanns „Faustszenen“, ein konzertanter „Parzifal“ ist in Bad Homburg zu hören und eine Reihe von Apps führt durch romantische Gärten.

Die meisten Idyllen gründen auf unsicherem Boden. Die Romantik wusste um diese Ambivalenz. Sie ging diese direkt an, ironisch, spielerisch, offen. Jenseits von historischen Fakten kann dies eine Haltung sein, die bis heute trägt. Wenn die Neuentdeckung einer vielschichtigen Romantik damit lebendige Anregung sein kann, umso besser. Geborgenheit und Einklang mit der Welt mögen ein Sehnsuchtsziel sein, sie sind aber gewiss nicht der Zustand, in dem der Künstler vornehmlich lebt und arbeitet. Und das galt schon vor 200 Jahren.

Weiterführende Links: Alte Oper Frankfurt Staatstheater Darmstadt Museum Wiesbaden Mathildenhöhe Darmstadt Goethehaus Frankfurt Frankfurter Opern- und Museumsorchester

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.