Ernst Ferdinand Oehmes „Prozession im Nebel“

Zwischen bildgewordenen Albträumen und furchterregenden Satansvisionen bilden Landschaften den vermeintlichen Ruhepol der Ausstellung „Schwarze Romantik. Von Goya bis Max Ernst“. Ein Trugschluss. Das Adrenalin sinkt ab, aber der Pulsschlag bleibt. Mit seiner „Prozession im Nebel“ schuf Ernst Ferdinand Oehme ein Landschaftsbild, das keiner Schauerwesen bedarf, um Beklemmung und Unbehagen zu erzeugen – ein wahrer Landschaftsthriller. Subtil bemächtigt sich seine atmosphärische Stimmung unseres Gemüts, sie macht uns bange und hinterlässt ein Gefühl der Ungewissheit. Aber ein Hoffnungsschimmer bleibt. Unser Bild des Monats zeigt, wie düster die romantische Natur sein kann.

Ernst Ferdinand Oehme, Prozession im Nebel, 1828. © Galerie Neue Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden

Dichter Nebel liegt über einer deutschen Landschaft. In dieser tiefherbstlichen Morgenstimmung schreiten Mönche in dunklen Kutten durch eine Waldlichtung. Ihre Konturen verschwimmen bereits, die Spitze des Prozessionszugs ist nur noch vage auszumachen. Im nächsten Augenblick wird sie der Nebel verschluckt haben und ihr bedächtiges Murmeln verstummen. Zurück bleiben das leise Rauschen des Baches, ein Astknistern, ein dumpfer Vogelruf vielleicht. Zurück bleiben wir, die wir vor diesem Bild konsterniert innehalten. Noch ehe der Tross an uns vorüber gezogen ist, schnürt uns ein ahnungsvolles Gefühl die Brust zu. Obwohl nichts den Frieden dieser stillen Szenerie stört, birgt seine wassergesättigte Atmosphäre etwas Hochdramatisches.

Ernst Ferdinand Oehme (1797–1855) war ein „Nachtfalter, der die Dämmerung liebte“, wie ein Künstlerkollege ihn beschrieb. Als Schüler von Johan Christian Dahl und Caspar David Friedrich galt sein Interesse den atmosphärischen Stimmungen der Natur. So steht hier nicht das eigentliche Geschehen der Prozession im Mittelpunkt seiner Betrachtung, sondern das unmittelbare Naturerlebnis als mystisch-religiöses Ereignis. Seine Landschaft ist unwirtlich, die Witterung kalt und feindselig. Einen Gott huldigenden Aufzug stellt man sich gewiss anders vor. Von frommer Feierlichkeit kann nicht die Rede sein. Und selbst „heiliger Ernst“ trifft es nicht. Fast ist man geneigt, an einen kollektiven Gang zum Schafott zu denken, wäre da nicht das Prozessionskreuz, das die Spitze des Zuges anführt.

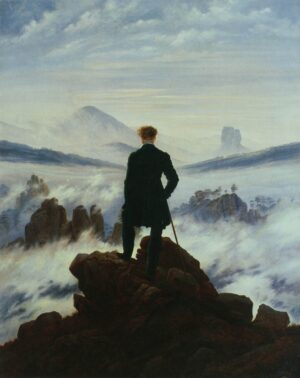

In Oehmes „Prozession im Nebel“ macht sich deutlich der Einfluss C. D. Friedrichs bemerkbar: Ein klar umrissener Vordergrund steht einer unergründlichen Tiefe gegenüber, wie man es beispielsweise aus dem berühmten „Wanderer über dem Nebelmeer“ kennt. Gleichwohl ist Oehmes Bild nicht mehr durch die sehnsuchtsvolle Aussicht in die romantische Landschaft gekennzeichnet. Eine dunkle Nebelbank versperrt den Blick in die Ferne. Die Funktion der Raumzonen ist dennoch dieselbe: Das dürre, entlaubte Gestrüpp und der gotische Tabernakelpfeiler im Vordergrund verankern die Begebenheit im Hier und Jetzt, während der Mönchszug und die mächtigen Bäume im Dunst verschwinden und den Bezug zu einer noch unbekannten Zukunft herstellen.

Caspar David Friedrich, Wanderer über dem Nebelmeer, 1818. © Hamburger Kunsthalle

Wo Friedrich seinem Wanderer durch die Felsklippe eine klar definierte, unüberwindbare Raumschranke vorsetzt, schafft Oehme durch den Nebel einen fließenden Übergang. – Ist das die gute Botschaft des düsteren Gemäldes? Nichts hindert uns daran, uns dem Zug anzuschließen, wenn wir dazu bereit sind. Worauf wir uns dabei einlassen, wissen wir nicht. Wir können vertrauensvoll dem Kreuz folgen oder aber uns weiter fürchten. Oehmes Landschaft versinnbildlicht eindrücklich die Unvorhersehbarkeit unseres Lebenswegs. Während in Friedrichs Werken häufig eine dezidierte Todessymbolik anzutreffen ist, aus der mehr unerfüllte Sehnsucht und Resignation als Trost spricht, vertraut sein Schüler auf religiöse Geborgenheit. Auch wenn das Kruzifix kaum mehr zu erkennen ist, wird es bei näherer Betrachtung zum wichtigsten Wegweiser des Bildes. Es deutet nach oben und lenkt den Blick auf eine kreisrund ausgesparte Stelle im Nebeldickicht – die Sonne kündigt sich an. Und darüber endlich das erste Blau des jungen Tages. Der Nachtfalter verabschiedet sich, er hat seinen Weg gewiesen. Das Korsett um unsere Brust beginnt sich zu lösen. Doch der nächste Nebel kommt bestimmt – bezeichnend, dass Nebel rückwärts gelesen „Leben“ heißt.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.