Spiel mit der Wahrnehmung

Ein engagierter Kunsthändler will einer jungen Künstlergruppe zu Berühmtheit verhelfen. Eine junge Drucktechnik soll ihm dabei helfen: die Farblithografie. Über ein gescheitertes Projekt mit Happy End.

Zwischen 1892 und 1899 beauftragte der Kunsthändler Ambroise Vollard vier junge, damals noch unbekannte Künstler damit, lithografische Mappenwerke zu schaffen: Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Maurice Denis und Ker-Xavier Rousel. Die druckgrafischen Editionen waren eine Art Marketingmittel, um die Gruppe einem kunstinteressierten und kauffreudigen Publikum vorzustellen. Dabei spielte die Technik der Lithografie eine entscheidende Rolle, bot sie doch die besten Voraussetzungen dafür, Bilder schnell, günstig und in hoher Auflage zu produzieren, und das sogar in Farbe.

Vollards Plan sollte zwar nicht aufgehen, – dazu später mehr – berühmt sind die Künstler dann aber dennoch geworden. Und die Mappenwerke heute umso wertvoller. Sie offenbaren das kreative Potential der damals relativ jungen Farbdrucktechnik. Einige der Blätter, die im Auftrag Vollards entstanden, sind zurzeit in der Ausstellung Géricault bis Toulose-Lautrec. Französische Lithografien des 19. Jahrhunderts in der Graphischen Sammlung des Städel zu sehen.

Wer waren die Nabis?

Nabis, so nannte sich die Gruppe, die sich wenige Jahre zuvor zusammengeschlossen hatte. Der Name, der im Arabischen und Hebräischen „Prophet“ bedeutet, war Programm. Gemeinsam wollten sie neue Ausdrucksmöglichkeiten der bildenden Kunst entwickeln und „verkünden“. Dabei standen sie noch unter dem Eindruck der impressionistischen Malerei, die sich den flüchtigen Effekten des Lichts gewidmet hatte, und der Kunst Paul Gauguins, dem es um ursprüngliche und einfache Gestaltung gegangen war. In dieser Tradition setzten sich die Nabis mit den Grundelementen der Kunst – Formen, Farbe, Linien, Licht – auseinander und suchten sie auf neue Weise zu verwenden. Was sie zunächst in ihrer Malerei umsetzten, konnten die Künstler mithilfe der Farblithografie sogar noch weitertreiben, und taten dies oft ganz spielerisch.

Die Technik der Farblithografie

Im späten 19. Jahrhundert hatte sich die Farblithografie bereits im Alltag bewährt. Bunte Plakate, Etiketten oder Theaterprogramme wurden mit dem Verfahren produziert. Dabei muss jede Farbe von einem eigenen Stein gedruckt werden, der nur die Partien trägt, die eben diese Farbe im Bild hat. So wurden nicht nur verschiedenfarbige Flächen und Details erreicht, sondern – durch Übereinanderdrucken – auch Mischungen und damit weitere Farbeffekte. Es war ein komplexes Verfahren, das den Künstlern im Gegenzug jedoch auch ganz neue Ausdrucksmöglichkeiten bot.

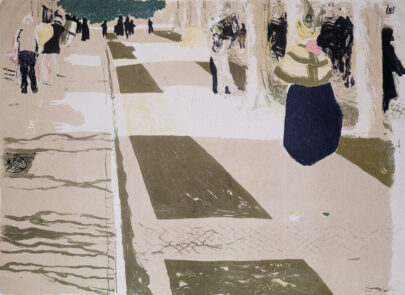

Édouard Vuillard: L'Avenue (Blatt 2 der Folge „Paysages et Intérieurs“), 1899, Lithografie in sechs Farben (2. Zustand), Städel Museum, Frankfurt am Main

Pierre Bonnard und Edouard Vuillard

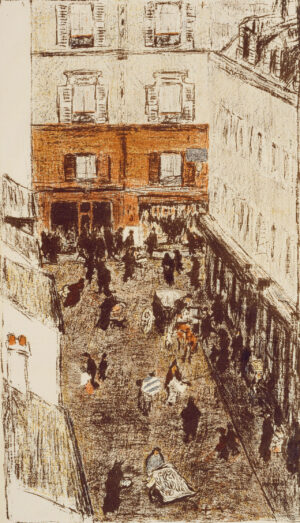

Die bekanntesten und erfolgreichsten Nabis waren Pierre Bonnard und Edouard Vuillard. Beide schufen im Auftrag von Ambroise Vollard jeweils eine Folge aus zwölf Farblithografien sowie einem Titelblatt. Bonnard fand die Themen für seine Serie Quelques aspects de la vie de Paris (Ansichten aus dem Pariser Leben) vor allem auf den Straßen von Paris.

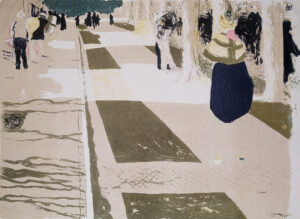

Pierre Bonnard: Coin de rue, vue d’en haut , 1895, Blatt 12 der Folge „Quelques aspects de la vie de Paris“, Lithografie in vier Farben, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Für das Blatt Coin de rue, vue d’en haut (Straßenecke, von oben gesehen) wählte er, auch unter dem Eindruck der oft kühnen Perspektiven japanischer Farbholzschnitte, einen steil nach unten in eine enge, verschattete Straße fallenden Blick. Besonders interessierten den Künstler die städtisch lebendige Atmosphäre und die Räumlichkeit. Beides gestaltete er durch einen geschickten Einsatz der Farbe. Zahlreiche Passanten, Karren und eine Kutsche beleben die Szenerie. Die in einem bräunlichen Ton gedruckten Fassadenflächen geben nicht nur das Ende der Straße an, in die wir blicken, sie deuten auch die dann folgende, eigentlich nicht sichtbare Querstraße an. Allein mit zwei, teils übereinandergedruckten Hauptfarben, einem Braunton und einem Dunkelgrau, erzeugte Bonnard Raum und Atmosphäre.

Vuillard beschäftigte sich in seiner Folge Paysages et Intérieurs (Landschaften und Innenräume) stärker mit Ansichten von Innenräumen. In Intérieur aux tentures roses I stellte er nichts dar als den Blick in eine Zimmerecke.

Edouard Vuillard: Intérieur aux tentures roses I, 1899, Blatt 5 der Folge „Paysages et Intérieurs“, Lithografie in fünf Farben, Städel Museum, Frankfurt am Main

Wir erkennen – aber nur bei genauem Hinsehen – einen Flügel, auf dem eine Lampe steht, ein Gemälde an der Wand, eine Frau in einer geöffneten Tür und ein Stück einer Deckenlampe. Das Hauptmotiv aber ist die die rötlich gemusterte Tapete. Weil Vuillard einen rosafarbenen Flächenton sowie ein graues und ein rotes Muster übereinander druckte, scheint der Blick zu verschwimmen. Es entsteht eine merkwürdig intensive, traumverlorene Stimmung.

Weder Bonnard noch Vuillard stellen in ihren Folgen bestimmte, erzählende Motive dar. Vielmehr thematisieren sie das Schauen selbst, das sinnliche Erfahren einer äußeren Welt und das Sich-Verlieren in schweifenden Gedanken. Es waren solche geistige Regungen, denen die Nabis in ihren Kunstwerken nachspürten.

Pierre Bonnard: Boulevard, Blatt 5 der Folge „Quelques aspects de la vie de Paris“, 1895, Lithografie in vier Farben, 17 x 43 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main,

© VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Ambroise Vollards Rechnung ging übrigens nicht auf. Die lithografierten Mappen fanden nur wenige Interessenten. Als um 1910 Städel Direktor Georg Swarzenski in Paris Gemälde von Impressionisten und Nachimpressionisten erwarb, konnte er die heute kostbaren Mappen noch günstig bekommen. Heute gehören die Blätter von Bonnard und Vuillard zu den kostbarsten Druckgrafiken des 19. Jahrhunderts in der Graphischen Sammlung des Städel.

Wer mehr von der Kunst Bonnards sehen möchte, kann sich übrigens schon auf den Herbst freuen. Dann nämlich widmet das Städel ihm und seinem Künstlerfreund Henri Matisse eine eigene Ausstellung.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.