Revolution im Klassizismus

Nieder mit dem Adel! Nieder mit dem Klerus! Während der Französischen Revolution (1789–1799) bemächtigte sich der dritte Stand, das Bürgertum, aller politischen Macht. Eingeleitet durch die Kritik der Aufklärung und bestärkt durch die Rückbesinnung auf die Ideale der Antike wurde der feudalistische Absolutismus abgelehnt und sein gottgegebener Herrscher exekutiert. Die Kunst des Klassizismus war dabei steter Begleiter der unaufhaltsamen, radikalen Umwälzung, wie die Ausstellung „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“ zeigt, die nur bis Sonntag, 26. Mai 2013 im Städel zu sehen ist.

Jacques-Louis David (1748–1825); Der Schwur der Horatier (Skizze), 1784/85; Öl auf Papier auf Leinwand, 41,5 x 52,5 cm; Paris, Musée du Louvre – Département des Peintures

Gnadenlos räumten die Künstler des Klassizismus anhand der neuen Ästhetik mit dem überschwänglichen Barock von Aristokratie und Kirche auf. Dieser wurde ersetzt durch strenge Geometrie, die feinen Linien des neu aufkommenden Umrissstils, isolierte Figuren und bühnenhafte Arrangements, die die Künstler aus der Kunst der Antike übernahmen. Diese sei „frei von der Indienstnahme durch Kirche und Absolutismus“, in ihr hätten noch „die wahren Ideale der Republik Geltung erlangt“.

Die neue Historienmalerei der Ideale

Die Künstler des Klassizismus verstanden sich als Verbündete der Revolution. Den Anfang machte der französische Maler Jacques-Louis David (1748–1825) mit dem protorevolutionärem Gemälde „Der Schwur der Horatier“, das in der Ausstellung als Ölskizze und Nachzeichnung Jean-Auguste-Dominique Ingres’ zu sehen ist. Hier vermag der Betrachter die Entscheidung des Familienoberhaupts nachzuempfinden, seine privaten Gefühle dem höheren Gut, dem Allgemeinwohl, zu opfern. Das klassizistische Werk stellt somit ein Tugendideal dar, das den Betrachter in der aktuellen gesellschaftlichen Situation leiten soll: Selbstopferung ist der Gegensatz zur Tyrannei der dekadenten und frivolen höfischen Gesellschaft und den Moralaposteln des Klerus.

Niemals hätte der Auftraggeber des höfischen Ministeriums solch ein protorevolutionäres Thema gefördert. Eigenständig hatte David die dargestellte Szene umgeändert, das Format vergrößert. Dies zeugt vom neuen Selbstbewusstsein der Künstler, die sich nun als Mittler zwischen den antiken Idealen und der politischen Situation profilierten.

Louis Gauffier (1762–1801); Die Freigebigkeit der Römerinnen, 1791; Öl auf Leinwand, 113 x 194 cm; Poitiers, Musée Sainte Croix de Poitiers, Dépôt du musée du Louvre au musée Sainte Croix de Poitiers

Die Mythologisierung der Revolution

Ist der „Schwur der Horatier“ noch ein Werk, das durch die Interpretation eines historisch überlieferten Ereignisses ein Tugendideal thematisiert, so entwickelt sich die klassizistische Malerei zu einem Medium der Heroisierung zeitgenössischer Ereignisse: Louis Gauffiers in der Ausstellung gezeigtes Gemälde „Die Freigebigkeit der Römerinnen“ von 1791 bezieht sich beispielsweise konkret auf den 7. September 1789, an dem elf Frauen und Töchter von Künstlern ihren Schmuck der Nationalversammlung, der Vertretung der französischen Nation, opferten. Durch den Bezug auf die antike Erzählung um den Feldherrn Camillus wird dem symbolischen Akt ein historischer Wert beigemessen.

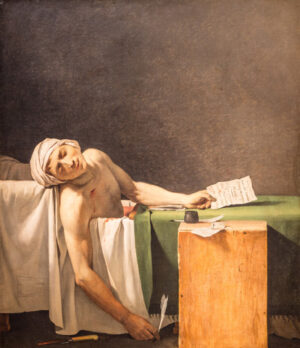

Marat – Märtyrer der Freiheit

Die Kunst bot sich als Mittel an, die „schmutzigsten“ Begebenheiten der Revolution zu bedeutenden Historien der französischen Nation zu mystifizieren und so politisch nutzbar zu machen. Den Höhepunkt dieser Entwicklung stellt das zur Revolutionsikone gewordene Gemälde „Der Tod des Marat“ von David dar, das in der Ausstellung als Werkstattreplik zu sehen ist. Durch die körperliche Schönheit des Sterbenden und die geometrische Altarkomposition stilisiert der Maler den radikalen Journalist und Politiker Jean Paul Marat zur Christusfigur. Ein Coup, wurde Marat durch diese Darstellung doch zu einem Märtyrer der Revolution erhoben, der ganz im Sinne des Jakobinischen Leitsatzes gestorben sei: „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – oder der Tod!“

Jacques-Louis David (1748–1825), Werkstatt; Tod des Marat, 2. Hälfte 19. Jahrhundert; Öl auf Leinwand, 157 x 136 cm; Versailles, Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon

Propaganda des Nationalkonvents

Dies entsprach keinesfalls der Wahrheit. Am 13. Juli 1793 war Charlotte Corday, Anhängerin der gemäßigten Girondisten, in die Gemächer Marats eingedrungen und hatte ihn in seiner Badewanne erstochen. Sie glaubte, er sei mitverantwortlich für die Terrorherrschaft der Jakobiner, die Marat mit seinen Schriften unterstützte. Der Mord war ein letzter Akt einer Verzweifelten, endlich die Ausschreitungen und Hinrichtungen der Revolution zu beenden.

Nur drei Monate später präsentierte David der Pariser Öffentlichkeit sein Werk. Der Maler war, wie Marat, Jakobiner und gehörte zu den „Königsmördern“: Er hatte für die Enthauptung Louis XVI. durch die Guillotine gestimmt. Der Nationalkonvent bot nun dem Volk einen Revolutionskult um die Märtyrer der Freiheit an.

Das Ende der Revolution

Auf die erste Phase der Französischen Revolution folgte schnell herbe Enttäuschung. Die hohen Ideale waren nicht eingelöst worden, die Republik zur Tyrannei geworden. Die radikale Auslöschung aller Werte förderte einen zunehmenden Individualismus. Daraus gingen die verschiedensten Ausprägungen des Klassizismus hervor, wie die letzten Räume der Ausstellung zeigen.

Hatten sich die Künstler in der Französischen Revolution von Kirche und Adel als Auftraggeber befreit, so folgte in Frankreich auf die neugewonnene Autonomie erneute Abhängigkeit. Napoleon Bonaparte kam an die Macht, der seine Politik durch die Kunst zu idealisieren wusste – aus dem Revolutionsmaler David, dem Kämpfer für die Republik, wurde schnell ein Maler des napoleonischen Diktats. Die Revolution war beendet.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.