Tragödie der Eifersucht

Die dramatische Geschichte des Hirten Cephalus, der seine Frau Procris versehentlich mit einem Speer tötet, wird in einer Zeichnung des Renaissance-Künstlers Giulio Romano meisterhaft festgehalten. Die Zeichnung ist aktuell in der Ausstellung „Raffael bis Tizian. Italienische Zeichnungen aus dem Städel Museum“ zu sehen. Mehr rund um die Sage hinter diesem Werk

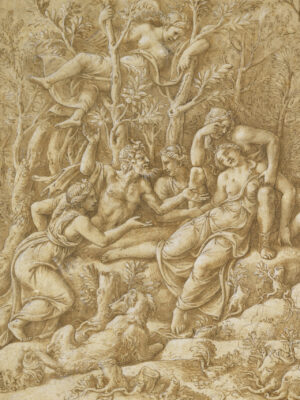

Giulio Romano (1499–1546); „Cephalus trauert um Procris“, um 1530; Feder in Braun, braun laviert, weiß gehöht (stellenweise schwarz verfärbt), über schwarzem Stift (Kreide ?), auf hellbraun getöntem Papier; 326 × 563 mm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - ARTOTHEK

Ein Moment höchster Verzweiflung und Trauer: Cephalus hält den leblosen Körper seiner Frau Procris in den Armen. Er zieht ihr seinen eigenen Jagdspeer aus der Brust. Mit diesem hatte er sie ungewollt getroffen, weil er sie fälschlicherweise für ein Tier hielt. Er reißt ihr verzweifelt das Kleid von der Brust und versucht, die Blutung zu stoppen. Doch es hilft alles nichts. Sie blickt ihm in die Augen, bis sie ihm ihren letzten Atemzug entgegenhaucht: Procris stirbt in den Armen ihres Mannes, getötet durch dessen Hand. Dramatik pur, die der römische Dichter Ovid in seinen „Metamorphosen“ kurz nach Christi Geburt beschrieb. Die Mythen und Sagen der Antike faszinierten die Künstler der Renaissance und bildeten ein immer wieder gerne gewähltes Sujet für Gemälde oder Fresken, aber auch für Zeichnungen.

Tödlicher Speer

In der Geschichte um Cephalus und Procris wird erzählt, wie Aurora, die römische Göttin der Morgenröte, eines Tages aus Liebe den Hirten Cephalus raubt. Dieser aber erwidert ihre Zuneigung nicht. Stattdessen will er unbedingt wieder zurück zu seiner Frau Procris. Die Göttin lässt ihn gehen, macht aber eine Bemerkung, die Cephalus denken lässt, Procris sei ihm untreu gewesen. Aus Eifersucht stellt er seine Frau auf die Probe: Mit Erfolg, Procris kann nicht widerstehen. Wenig später verzeiht er ihr aber aus Einsicht in seine eigene Fehlbarkeit. Wieder versöhnt schenkt Procris ihm einen Speer und den Hund Laelaps. Jahre später hört Procris ihrerseits Gerüchte über die Untreue ihres Mannes und folgt ihm heimlich auf die Jagd. Als Cephalus eine raschelnde Bewegung hört, vermutet er ein Tier in den Wäldern und wirft einen Speer nach Procris – den Speer, den sie ihm einst geschenkt hatte – und trifft sie tödlich.

Nicht nur die Armhaltung von Cephalus ist bemerkenswert kompliziert: Detail der Zeichnung.

Umgeben von Nymphen und Satyrn

Giulio Romanos (Rom 1499 ? – 1546 Mantua) Zeichnung „Cephalus trauert um Procris“ (um 1530) aus der Sammlung des Städel Museums zeigt diesen letzten, eingangs beschriebenen Moment der Geschichte. Vor dem Paar sitzt der Hund Laelaps auf dem Boden, ein großes Tier mit zotteligem Fell, das den Kopf nach links dreht, als ob er schon wieder neue Beute wittere. Rechts des Paares ist der Liebesgott Amor zu sehen, der den totbringenden Speer in den Armen hält und betrachtet. Von beiden Seiten strömen klagende Nymphen und Satyrn herbei. Schon der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, der einen Kupferstich nach Romanos Zeichnung kannte und die Städelsche Sammlung übrigens einige Male selbst besuchte, erkannte in ihnen mythische, von der Totenklage herbeigerufene Bewohner des Waldes.

An Antike orientierter Kompositionsstil

Im Hintergrund – symmetrisch von dichten Bäumen gerahmt – reitet Aurora (die Göttin, die Cephalus einst raubte) über den Horizont. Der Raum wirkt in der Zeichnung nicht tief und die Landschaft ist wie eine Kulisse gestaffelt. Es entsteht der Eindruck eines Reliefs, was charakteristisch für Giulios an der Antike orientiertem Kompositionsstil ist. Die kompakt in Gruppen auftretenden Figuren sind gleichmäßig angelegt, in ihren Erscheinungen spiegelt sich eine – der dargestellten Situation fast unangemessene – Uniformität. Die Tote ruht zwischen Cephalus Beinen, dessen bemerkenswert komplizierte Armhaltung – darin integriert ein melancholisches Aufstützen – den Kopf von Procris bildmäßig zu rahmen scheint. Giulio Romano, der eigentlich Giulio Pippi hieß, gehört zu den heute weniger bekannten Renaissance-Künstlern des 16. Jahrhunderts. Er war in Rom als Maler, Architekt und Baumeister tätig, war der wichtigste Schüler Raffaels und führte dessen Werkstatt nach dem Tod des Meisters 1520 weiter. 1524 wurde er als Hofmaler und Architekt nach Mantua berufen, wo vermutlich um 1530 auch diese Zeichnung des trauernden Cephalus entstand. Bisher ist unklar, ob die Zeichnung als vorbereitender Entwurf für ein Gemälde oder Fresko, einen beweglichen Wandbehang oder einen Kupferstich angefertigt wurde – oder ob sie ein eigenständiges Kunstwerk sein sollte.

Detail: Im Hintergrund – symmetrisch von dichten Bäumen gerahmt – reitet Aurora (die Göttin, die Cephalus einst raubte) über den Horizont.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.