Vielen Dank für die Blumen

Maria Sibylla Merian hat wunderschöne Blumendarstellungen geschaffen. Aber was macht sie so revolutionär? Ein Blick zurück in die Geschichte der Pflanzenbilder – und in die aktuelle Merian-Ausstellung.

Die Blumen lagen praktisch vor ihren Füßen. Und so lag es auch nahe, dass sich Maria Sibylla Merian zur Blumenmalerin ausbilden ließ – gleich bei sich zuhause, von ihrem Stiefvater Jacob Marrel. Dieser war selbst Schüler des Frankfurters Georg Flegel gewesen, dessen Stillleben aus seiner Beobachtung unscheinbarer, alltäglicher Dinge entstanden. Flegels Vorbild wiederum war kein geringerer als Albrecht Dürer, der Hauptvertreter einer modernen, wirklichkeitsgetreuen Kunst. Womit wir auch fast am Ausgangspunkt der aktuellen Städel Ausstellung angekommen wären: Maria Sibylla Merian und die Tradition des Blumenbildes.

Ausstellungsansicht „Maria Sibylla Merian und die Tradition des Blumenbildes“, Foto: Städel Museum

Sie beginnt noch einige Jahre vor Dürer. Merian folgte als Blumenmalerein einer Kunsttradition, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgeht, als sich die ersten Künstler die Natur Schritt für Schritt erschlossen. Ein Juwel dieser Zeit, das Paradiesgärtlein, kommt aus der Sammlung des Städel.

Oberrheinischer Meister: Das Paradiesgärtlein, um 1410–20, Städel Museum, Leihgabe des historischen Museums Frankfurt

Frühe Freude an der Natur

Ganz entspannt sitzen die Muttergottes, das Christuskind und einige Heilige in einem Garten. Die aus heutiger Sicht eigentlichen Hauptdarsteller sind jedoch andere: Blumen, Pflanzen und Vögel. Ein unbekannter Maler hat sie um 1410 – 1420 so genau nach der Natur dargestellt, dass man die Arten noch heute exakt bestimmen kann (im echten Garten des Städel Museums wachsen sie übrigens alle).

Diese Freude an naturgetreuer Wiedergabe war sowohl eine Freude an den Blumen und Pflanzen als auch an der Fähigkeit zu deren genauer Wiedergabe. Sie spricht auch aus den Blumenornamenten in der Buchmalerei der Zeit und in den Kupferstichen des Künstlers Martin Schongauer.

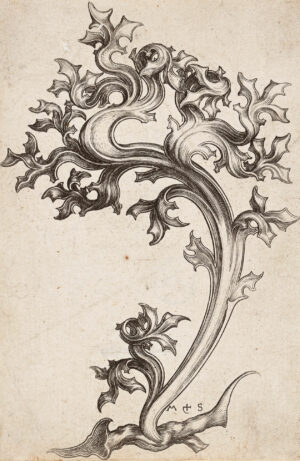

Martin Schongauer: Blattornament aus einer Distel, ca. 1470-88, Kupferstich, Städel Museum

Solche frühen Grafiken dienten wiederum anderen Künstlern als Vorlageblätter. Sie stehen – typisch für ihre Zeit – zwischen einer sehr formalen, an der Tradition orientierten und einer neuen, wirklichkeitsnahen Kunst.

Kräuterbücher

Genaue Pflanzendarstellungen bekamen bald auch eine naturwissenschaftliche Aufgabe. „Kräuterbücher“ dienten Ärzten und Apothekern als Nachschlagewerke für Heilpflanzen. Musste man sich zuvor auf die begleitenden Texte dieser Bücher verlassen, wuchsen um 1500 auch die Ansprüche an exakte Abbildungen der Kräuter. Zeichner, Maler und Holzschneider lösten diese Aufgabe mit bewundernswerter Feinheit.

Musterbücher

Etwa in der Zeit, als Merians Stiefvater Jacob Marrel bei ihm in die Lehre ging, legte der Frankfurter Stilllebenmaler Georg Flegel ein Musterbuch mit Blumenzeichnungen für seine Werkstatt an. Man konnte im 17. Jahrhundert nicht jederzeit jede Blume sehen. Sie blühten nur zu bestimmten Zeiten, vor allem aber waren sie oft selten und teuer. Die exotischen, aus dem Orient eingeführten Tulpen etwa galten zeitweilig als kostspieliges Statussymbol. Flegels Blumenzeichnungen, äußerst fein und genau mit Deckfarben auf Papier ausgeführt, dienten ihm als Vorlagen, wenn er Blumen in seinen Gemälden darstellen wollte.

Georg Flegel: Zwei Tulpen, ca. 1620-1630, Aquarell und Deckfarben mit Weißhöhung auf Papier über Vorzeichnung mit schwarzem Stift, Kupferstichkabinett – Staatliche Museen zu Berlin, © bpk/Kupferstichkabinett SMB/Jörg P. Anders

Merian – Malerin und Naturforscherin

Von Jacob Marrel erlernte Maria Sibylla Merian schon als Heranwachsende genau diese Art des Blumenmalens mit Deckfarben auf Papier oder auf Pergament. Nach ihrer Hochzeit mit dem Architekturmaler Johann Andreas Graff und der Übersiedlung der Familie nach Nürnberg konnte Merian damit gleich zum Einkommen der Familie beitragen. Nicht nur mit ihren prachtvollen und bald stark nachgefragten Blumenzeichnungen, sondern auch mit Zeichenunterricht für höhere Damen und dem Handel mit Zeichenmaterialien. Doch ihre eigentliche Leidenschaft – und der Antrieb für ihre Blumendarstellungen – wurde bald eine andere: Insekten. Maria Sibylla Merian sah sich nicht nur Malerin, sie war auch Naturforscherin.

So kann man ihr Raupenbuch, dessen ersten Band sie 1679 veröffentlichte, durchaus als Revolution in der Tradition der Pflanzendarstellungen bezeichnen. Hier stellte sie auf gedruckten Kupferstichtafeln, die gegen Aufpreis auch koloriert zu bekommen waren, nicht nur prächtige Blumen dar, sondern auch – und das war neu – ganz einfache Pflanzen und „Unkräuter“ vom Wegesrand. Merian hatte beobachtet, wie sich auf ihnen Raupen verpuppten und in Schmetterlinge verwandelten.

Maria Sibylla Merian: Grindwurz mit Spannern, Raupen und Puppen, nach 1683, Aquarell und Deckfarben, über Umdruck, auf Pergament, Städel Museum

Als Forscherin verwandte sie sehr viel Zeit auf die Pflege und Beobachtung der Insekten und auf die Dokumentation ihrer Entwicklungsstadien. Ihre Bücher und Zeichnungen sind deshalb sowohl hervorragende Kunstwerke in der Tradition der Blumenmalerei als auch Zeugnisse einer innovativen, empirisch beobachtenden Naturwissenschaft. Merian erwarb sich damit hohes Ansehen bei ihren Zeitgenossen und der Nachwelt.

Die Ausstellung zeigt auch Werke von Künstlern, die in der Nachfolge Merians gearbeitet haben. Dazu zählen Barbara Regina Dietzsch und ihre Geschwister, die im 18. Jahrhundert in Nürnberg eine sehr effektvolle und beliebte Art der Blumenzeichnung auf dunklem Hintergrund entwickelten.

Barbara Regina Dietzsch: Blühender Granatenbaumzweig mit Stachelbeer-Harlekin und blauer Wasserjungfer, um die Mitte des 18. Jahrhunderts, Aquarell, Deckfarben, Gummi arabicum auf dunkelbraun grundiertem Pergament, Kupferstichkabinett – Staatliche Museen zu Berlin, © bpk/Kupferstichkabinett SMB/Volker-H. Schneider

Solche, die Schönheit und Pracht herausstreichenden Werke stehen neben Pflanzenzeichnungen des späten 18. Jahrhunderts, die sich an ein aufgeklärtes, oft sowohl künstlerisch als auch naturwissenschaftlich interessiertes Publikum richteten. Ein „Bildungsbürgertum“, dessen aufmerksame und wissbegierige Betrachtung der Wirklichkeit im Werk von Maria Sibylla Merian vorgeprägt ist.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.