Mein Schloss, meine Kutsche – meine Blumen

Wer es sich im 16. Jahrhundert leisten konnte, pflegte einen prächtigen Ziergarten – und ließ seine Pflanzen in prachtvollen Blumenbüchern festhalten: „Florilegien“ waren die Statussymbole der Zeit.

Narzissen, Krokusse, Christrosen, Märzenbecher, Lilien, Anemonen und vor allem Tulpen. Über tausend verschiedene Blumen- und Pflanzenarten ließ Fürstbischof Johann Konrad von Gemmingen (1561–1612) im weitläufigen Gartenkomplex seiner bayerischen Residenz in Eichstätt anlegen. Blumen waren im späten 16. und 17. Jahrhundert nicht nur Schmuck oder Gegenstand wissensdurstiger Naturforschung, sondern auch Statussymbole. Ihre Schönheit und Pracht repräsentierten Reichtum und Macht. Das galt sowohl für bekannte, einheimische Arten wie Rosen, als auch für neue, aus dem Orient eingeführte, kostspielige Blumen wie die Tulpe. Fürsten und reiche Bürger suchten sich mit großen Ziergärten voll solcher kostbarer Gewächse gegenseitig zu übertreffen.

Große Gärten, große Bücher

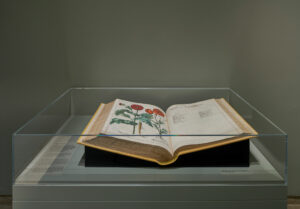

Der Nürnberger Apotheker Basilius Besler war der botanische Berater des Fürstbischofs. Er sorgte dafür, dass die Blumen und Kräuter des Eichstätter Gartens von Zeichnern festgehalten und in Kupfer gestochen wurden. Aus diesen Druckgrafiken entstand eine monumentale Buchpublikation, die im Jahr 1613 unter dem Namen Hortus Eystettensis (Garten von Eichstätt) erschien. Sie wurde zum Vorbild für viele weitere „Florilegien“, also Blumenbücher, des 17. Jahrhunderts.

Der Hortus Eystettensis in der Ausstellung „Maria Sibylla Merian und die Tradition des Blumenbildes“, Foto: Städel Museum

Der Hortus Eystettensis war nach den Jahreszeiten angeordnet und stellte vor, was im Garten von Frühling bis Herbst gedieh und blühte. Die Tafeln des gigantischen Buches – es ist über einen halben Meter hoch – zeigen die Pflanzen inklusive der Wurzeln in ihrer originalen Größe. Hier verbanden sich wissenschaftlich-botanische und repräsentative Absichten. Das Buch, das zahlungskräftige Käufer auch in teuren, von Hand kolorierten Ausgaben erwerben konnten, diente sowohl als Nachschlagewerk für die Anlage und Pflege von Gärten als auch als bildlicher Beweis der Pracht, welche die Gärten des Fürstbischofs von Eichstätt entfalteten.

Johann Walter der Ältere: Ansicht des Gartens von Idstein / Allegorie des Frühlings, aus dem Florilegium des Grafen von Nassau-Idstein, Idstein und Straßburg, 1663, Deckfarben auf Pergament, 27 x 29,7 cm, Bibliothèque Nationale, Paris

Ungefähr ein halbes Jahrhundert nach dem Hortus Eystettensis entstand das Florilegium des Grafen Johannes von Nassau-Idstein (1603–1677). Er herrschte über einen Staat, der gerade einmal vom Taunus bis nach Wiesbaden reichte. Neben einer Kunst- und Naturaliensammlung durfte der repräsentative, teure Garten nicht fehlen. Ob er seine politische und militärische Schwäche damit überspielen wollte?

Johann Walter der Ältere: Früchte, Nüsse, Tomate, ein Vogel (Tangara fastuosa) und eine Spinne, aus dem Florilegium des Grafen von Nassau-Idstein, Idstein und Straßburg, 1662, Deckfarben auf Pergament, 42 x 29 cm, sowie Einband (links), Bibliothèque Nationale, Paris

Über mehr als fünfzehn Jahre hinweg ließ er die Pflanzen seines Gartens von dem Blumenmaler Johann Walter dem Älteren aus Straßburg in Deckfarben auf Pergament zeichnen. Die über 190 Zeichnungen wurden um die Mitte der 1660er-Jahre zu Alben gebunden. In seinem Testament erwähnte der Graf sie später ausdrücklich als besonders kostbaren Besitz. Das Florilegium des Grafen von Nassau-Idstein war keine Publikation wie der Hortus Eystettensis, sondern ein einzelnes Kunstwerk, nicht mit gedruckten, sondern mit gezeichneten Tafeln.

Johann Walter der Ältere: Pfingstrosen aus dem Florilegium des Grafen von Nassau-Idstein, Idstein und Straßburg, 1662, Deckfarben auf Pergament, 42 x 29 cm, Bibliothèque Nationale, Paris

Die Deckfarbenzeichnungen auf Pergament – eigentlich kann man sie Gemälde nennen – geben den farbigen Reichtum und die feine Textur der Blätter, Blüten und Stängel in natürlicher Größe und mit einer fast haptischen Wirkung wieder. Auf die unansehnlichen Wurzeln ist verzichtet. Dem Grafen ging es vor allem um Prachtentfaltung: Mit seinem Florilegium konnte er selbst im Winter den Glanz seines Gartens nachempfinden und ihn wichtigen Besuchern seines Schlosses jederzeit vorführen. Zwei der Bände des Florilegiums wurden im frühen 19. Jahrhundert aus dem Nachlass einer nassauischen Herzogin für das Städel Museum erworben. Ein dritter Teil gelangte um die gleiche Zeit nach Paris und wird dort heute in der Bibliothèque Nationale de France aufbewahrt.

Ausstellungsansicht mit dem Florilegium des Grafen Johannes von Nassau-Idstein

Die Schönheit des Unscheinbaren

Nicht weit entfernt von Idstein, wo Johann Walter der Ältere an seinem Florilegium arbeitete, wuchs Maria Sibylla Merian in Frankfurt auf. Die beiden können sich sogar begegnet sein, wahrscheinlich kannte Johann Walter Maria Sibyllas Stiefvater Jacob Marrel, ebenfalls ein Blumenmaler. Es ist jedenfalls die Tradition der von Walter ausgeübten Blumenmalerei, in der die junge Künstlerin ausgebildet wurde.

Das Raupenbuch, das Maria Sibylla Merian 1679 veröffentlichte, schlug allerdings einen neuen Weg ein. Auf den ersten Blick scheint auch diese Publikation ein Florilegium zu sein, denn die Tafeln zeigen jeweils einzelne Blumen und Pflanzen. Doch sind die heimlichen Hauptdarsteller in Wirklichkeit die Raupen. Maria Sibylla Merian hatte ihre Metamorphosen über Jahre hinweg akribisch beobachtet, dokumentiert und ihre naturwissenschaftlichen Erkenntnisse schließlich in diesem Buch veröffentlicht. Zuvor wusste man fast nichts über die Verwandlungen im Insektenreich.

Maria Sibylla Merian, Wegerich mit Eulenfalter, Raupe und Puppe, nach 1679, Aquarell- und Deckfarben, 20,2 x 13,6 cm, Städel Museum

Die Tafeln des Buches zeigen die Raupen jeweils auf genau der Pflanze, von der sie sich ernährt – eigene kleine Biotope aus Insekten und Pflanzen. Dadurch wurden auch ganz unscheinbare, alltägliche Kräuter zu Motiven von gedruckten Tafeln und kostbaren Deckfarbenzeichnungen. Ein Beispiel wie der Wegerich zeigt, wie durch die Kunst von Maria Sibylla Merian auch scheinbar wertlose, zur Prachtentfaltung und Repräsentation ganz ungeeignete Gewächse eine eigene kunstvolle Schönheit und Kostbarkeit entfalten können.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.