Impressionist wider Willen

Mit dem Impressionismus wollte Rodin eigentlich nichts zu tun haben: Skulptur sei entweder stark oder schwach, aber nicht impressionistisch. Trotzdem stehen seine Werke in der Ausstellung EN PASSANT – aus 5 guten Gründen.

Der Vergleich mit Monet

Rodins Wege haben sich kaum mit denen der Impressionisten gekreuzt. Eine einmalige Ausnahme bildet eine Ausstellung in der Pariser Galerie von Georges Petit im Jahr 1889, initiiert von Claude Monet. Sie stellte Arbeiten der beiden Künstler – Gemälde Monets und Skulpturen Rodins – gegenüber. Thematisch unterschieden sich die Werke grundlegend: Während Monet en plein air studierte Landschaften zeigte, setzte sich Rodin vorwiegend mit biblischen, mythologischen und historischen Figuren wie den Bürgern von Calais auseinander. Aber schon damals erkannten Besucher Parallelen und nannten Rodin einen „Revolutionär“, der die Bildhauerei ebenso modernisiere wie Monet die Malerei.

Historische Ansicht der Bürger von Calais in der Ausstellung bei Georges Petit, in: L’Art français, 3, 115, 6.7.1889

Skulptur nach der Natur

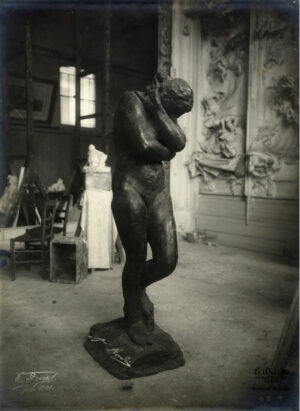

Nach der Jahrhundertwende erklärten der französische Kritiker Edmond Claris und der deutsche Kunsthistoriker Julius Meier-Graefe Rodin gemeinsam mit Medardo Rosso zum Anführer einer impressionistischen „Erneuerungsbewegung“ in der Bildhauerei. Als Inbegriff galt ihnen Rodins Balzac. Meier-Graefe beschrieb das Dichterdenkmal als „ein Stück atmenden Fleisches“. Die täuschend lebensnahe Erscheinung führte er auf Rodins Studium „nach der Natur“ zurück. Wie den impressionistischen Malern dienten auch Rodin Naturstudien als Ausgangspunkt jedes Kunstwerks. Tatsächlich hatte er in diesem Fall erheblichen Aufwand betrieben, um den Verstorbenen möglichst getreu zeigen zu können: Er war eigens in Honoré de Balzacs Heimatstadt Tours gereist, wo er sich bei dessen Schneider der Körpermaße versicherte und ähnlich gebaute Männer als Modelle verpflichtete.

Auguste Rodin, Balzac, vorletzte Studie, 1897, Privatsammlung London, Foto: Steve Russell

Skulpturen auf Augenhöhe

Den Eindruck, „lebendige“ Skulpturen zu schaffen, unterstrich Rodin gezielt durch die Inszenierung seiner Werke. So grub er die Eva, als er sie 1899 erstmals der Öffentlichkeit präsentierte, in Sand ein. Die lebensgroße Figur schien mit nackten Füßen auf dem Boden zu stehen. Die Ausstellung EN PASSANT stellt diese historische Situation nach und ermöglicht damit eine Begegnung auf Augenhöhe, wie sie Rodin selbst anstrebte.

Ausstellungsansicht EN PASSANT mit Auguste Rodins Eva, 1881, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

Diese Unmittelbarkeit betont eine individuelle Wahrnehmung, die auch die impressionistischen Maler wiedergeben wollten und zeichnet besonders die Bürger von Calais aus: Indem Rodin auf einen Sockel verzichtete, katapultierte er die mittelalterlichen Helden ins Hier und Jetzt. Neu war ferner die Anordnung der Figuren, die locker nebeneinander stehen. Die ganze Gruppe erschließt sich erst, wenn man vollständig um sie herumgeht. Rodin fordert die Betrachter zur Bewegung auf – und macht sie damit zum aktiven Teil des Werks.

Impressionistischer Fingerabdruck

Bewegung und Lebendigkeit vermitteln auch die Oberflächen seiner Skulpturen: Ihre Vertiefungen und Wülste erinnern an von Tälern durchfurchte Gebirgslandschaften. Rodin glättete seine Arbeitsspuren nicht. Fingerabdrücke, Klümpchen und Gussnähte legen seine künstlerische Handschrift offen. Dieses Modelé ist vergleichbar mit den skizzenhaften Pinselstrichen in impressionistischen Gemälden.

Claude Monet, Häuser am Ufer der Zaan, 1871, Städel Museum, Frankfurt am Main, Public Domain

Das flirrende Licht, das die Maler in der Natur einzufangen suchten, findet seine Entsprechung in Rodins Bronzen, deren Oberflächen mal matt, mal glänzend erscheinen. Je nach Beleuchtung und Betrachterstandpunkt löst sich deren Topografie in flackernde helle und dunkle Flächen auf. Am eindrücklichsten lässt sich dieses Lichtspiel in den zahlreichen Fotografien nachvollziehen, die Rodin anfertigen ließ.

Eugène Druet, Eva vor dem Höllentor im Atelier du Dépôt des marbres, 1896–1900 © Foto Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz / CC BY-NC-SA 3.0 DE

L’art pour l’art

In impressionistischen Gemälden ist das Licht ein Leitmotiv, etwa in Monets Serien von Getreideschobern oder der Kathedrale von Rouen. Immer wieder hielt er dieselben Motive zu unterschiedlichen Tageszeiten fest, um so die Flüchtigkeit des Moments zu veranschaulichen. Auch Rodin widmete sich seinen Sujets mehrfach und experimentierte mit bereits erarbeiteten Skulpturen. Beispielsweise hatte er den Faun aus der Sammlung des Städel Museums zunächst für sein ab 1880 entwickeltes Höllentor entworfen. Um 1885 kombinierte er ihn mit einer Nymphe, die ihm – so eine zeitgenössische Stimme – „wie ein Frosch“ um den Hals springt.

Auguste Rodin, Faun, um 1885, Städel Museum, Frankfurt am Main

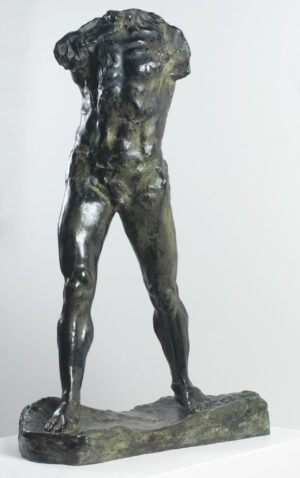

Anders ging Rodin im Fall von Johannes dem Täufer vor. Ab 1878 erarbeitete er eine Darstellung des Heiligen, ganz ohne die traditionellen Attribute. Rund 20 Jahre später setzte er Teile zweier Studien des Johannes zu einer neuen, fragmentarischen Figur zusammen. Da ihr Kopf und Arme fehlen, richtet sich der Fokus auf die schreitenden Beine und damit auf das formale Interesse an der bildhauerischen Darstellung von Bewegung. Wie auch Monet verschrieb sich Rodin nicht dem idealen, endgültigen Werk, sondern dessen unendlichen Variationen.

Auguste Rodin, Schreitender Mann, um 1900, Von der Heydt-Museum, Wuppertal © Von der Heydt-Museum, Wuppertal/Antje Zeis-Loi, Medienzentrum Wuppertal

Selbst wenn sich Rodin selbst nicht als Impressionist verstand – seine Arbeitsweise und seine Werkauffassung sprechen eine andere Sprache. Schon zu Lebzeiten galt er als Wegbereiter einer modernen Skulptur – diesen Ruf genießt er bis heute.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.