Kleine Tänzerin – großer Skandal

Edgar Degas stellte nur ein einziges Mal eine Skulptur aus: Die Kleine 14-jährige Tänzerin wurde zum Meilenstein der impressionistischen Skulptur – und zum persönlichen Fiasko für den Künstler. Was war geschehen?

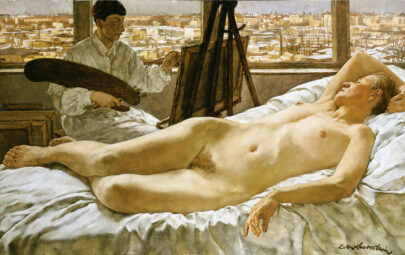

Degas war 1881 bereits ein erfolgreicher Künstler. Er hatte sich in seinen Gemälden und Grafiken auf Motive aus dem modernen Pariser Amüsierbetrieb, aus der Oper und dem Ballett konzentriert und damit neue, aufregende Themenfelder gefunden. Nun, anlässlich der sechsten Ausstellung der Impressionisten, wollte er eine Tänzerin auch dreidimensional gestalten. Degas begann bereits 1878 mit der Suche nach einem geeigneten Modell. Die 14-jährige Ballettelevin Marie van Goethem zeichnete er zunächst aus unterschiedlichen Blickwinkeln, bevor er sich an die Anfertigung der Skulptur wagt.

Edgar Degas, Kleine 14-jährige Tänzerin, drei Studien, um 1878-1880, schwarze Kreide, Pastell, weiß gehöht, 47,5x 62,8 cm, The Morgan Library and Museum, New York

Das Ergebnis war eine etwa einen Meter hohe Figur aus rötlichem Wachs, die mit einer Echthaarperücke samt Haarband, einem Mieder, Ballettröckchen und Tanzschuhen bekleidet war. Den Kopf keck nach oben gereckt stellt er sie in der vierten Position mit auswärts gedrehten Füßen auf ein Podest. Dem geordneten Äußeren steht ein abenteuerliches Innenleben gegenüber. Degas war kein ausgebildeter Bildhauer und nutzte wohl auch deshalb Fundstücke aus seinem Atelier zum Aufbau seiner Figur. Die vom Künstler gefertigte Stützkonstruktion besteht aus einer unorthodoxen Mischung aus Eisen, Draht, Holz, Seilen, Ton und zur Stabilisierung in die Arme der Figur eingearbeiteter Malerpinsel.

Dieser Teufel von Mensch will Skulpturen machen, aber er will sich den Notwendigkeiten der Bildhauerkunst nicht beugen.

Als das fertige Werk 1881 erstmals dem Publikum präsentiert wurde, erntete der Künstler für seine Darstellung Hohn und Spott. Das lag zum einen am Material: Eine Figur aus Wachs galt nicht als kunstwürdig. Das Material war Vorstudien für Skulpturen, Objekten für anatomische Schausammlungen und Wachsfigurenkabinetten vorbehalten. Ein weiterer Kritikpunkt war die Darstellung einer jungen Balletttänzerin an sich: Sie wurde mit dem Thema der Prostitution in Verbindung gebracht, die damals hinter den Kulissen des Pariser Opernhauses allgegenwärtig war.

„Ich bete zum Himmel, dass meine Tochter sich nicht in diese Figur verwandelt, in eine gefallene Frau,“ äußerte sich ein zeitgenössischer Kritiker. Die kleine Tänzerin wurde als „Monster“, „Bestie“ oder „Kröte“ bezeichnet – Reaktionen, die Degas so nicht vorausgesehen hatte. Er war so enttäuscht und gekränkt, dass er zu Lebzeiten keine Skulptur mehr ausstellte. Erst nach Degas‘ Tod 1917 gelangte die Kleine 14-jährige Tänzerin wieder an die Öffentlichkeit und wurde erstmals fotografisch dokumentiert.

Edgar Degas, Kleine 14-jährige Tänzerin, Fotografie von Gauthier, 1917/18, Musée d’Orsay, Paris

Die Erben des Künstlers gaben sie danach an eine Gießerei, um sie im Bronzeguss vervielfältigen zu lassen. So entstanden über 20 Abgüsse der Figur. Die Städel Ausstellung zeigt einen Bronzeguss der Skulptur aus den 1920er-Jahren, der die Oberflächenbeschaffenheit und die Materialvielfalt von Degas‘ ursprünglich aus Wachs geformter Tänzerin detailreich nachbildet.

Edgar Degas, Kleine 14-jährige Tänzerin, Guss um 1922/23, Bronze (Kupferlegierung), teilweise bemalt, Baumwolltutu und Seidenband, Holzsockel, 98x35,2x24,5 cm, Privatsammlung Europa, Foto: Städel Museum - Horst Ziegenfusz

Die erste Präsentation von Degas‘ Kleiner 14-jähriger Tänzerin ging jedoch nicht nur wegen der harschen Kritiken in die Geschichte ein. Ihr verdanken wir den Begriff der „impressionistischen Bildhauer“, den der Kritiker Jules Claretie beim Anblick der Tänzerin mit einiger Befürchtung aus der Taufe hob. Impressionismus und Skulptur schienen keine Gegensätze mehr zu sein:

Das ist also die Originalität dieser Ausstellung der Indépendants. Sie beginnen ihre Unabhängigkeit auch um den Bereich der Bildhauerei zu behaupten. Es reichte ihnen nicht die Farbe. Sie benötigen Wachs oder Gips oder Bronze. Guter Gott! Wir werden impressionistische Bildhauer haben!

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.