Meilenstein für Meilenstein

Die Digitale Sammlung verändert den Zugang zum Museum – aber auch das „analoge“ Städel selbst. Welche Vision hinter dem Mammutprojekt steckt, erzählen die beiden, die seit Tag eins daran arbeiten.

An dieses Szenario hatte damals, 2013, wahrscheinlich niemand gedacht: dass sieben Jahre später Museen weltweit wegen einer Pandemie ihre Türen schließen würden. Auch beim Städel Museum hieß es wochenlang #StaydelAtHome – Zuhausebleiben. Im März 2020 stiegen die Zugriffe auf die Digitale Sammlung ums Zehnfache an. Viele sehnten sich offenbar nach Kunst, oder einfach nur nach einem Zeitvertreib. Der Lockdown hat – auf seine ihm eigene drastische Art – gezeigt, was für ein Schatz dieses digitale Angebot für all diejenigen sein kann, die gerade nicht ins Museum können.

Durch die Digitalisierung entstehen neue Berührungspunkte zwischen dem „analogen“ Städel Museum und der Welt da draußen. Die Digitale Sammlung ist dabei, einen neuen Raum zu schaffen, der mehr als die Galerieräume und das Depot zusammen fasst; hier sollen nicht nur alle Kunstwerke der Sammlung, sondern nach und nach auch das Wissen des Museums gespeichert werden. Der Unterschied zu allen anderen Orten im Städel: Jeder hat jederzeit Zugang. Es ist kinderleicht, hier reinzukommen und sich zu verlieren, im besten Sinne des Entdeckens. Aber die Architektur, die die Digitale Sammlung zusammenhält, ist umso komplexer. Das weiß niemand so gut wie Ulrike Fladerer und Gabi Schulte-Lünzum.

Ulrike Fladerer (links) und Gabi Schulte-Lünzum im Städel Garten

Ulrike und Gabi kennen die Digitale Sammlung bis in ihre tiefsten Winkel. Sie sind praktisch seit Tag eins des Projekts mit dabei, 2013 kamen sie als Studentinnen ins Team. Ulrike hatte gerade ihr Kunstgeschichtsstudium gegen die Informatik getauscht und arbeitete nebenbei in der Unibibliothek und im IT-Bereich. Gabi – Diplombetriebswirtin und ausgebildete Buchhändlerin – hatte ihren Job in einer Werbeagentur an den Nagel gehängt und war zur Kunstgeschichte und Kunstpädagogik gewechselt; in Bibliotheken hatte sie schon seit ihrer Jugend gejobbt. Mit diesem Mix an Erfahrungen aus kunsthistorischem Wissen, mit Datenbanken und Sammlungen, technischem Verständnis und einer Lust an der Kunstvermittlung waren Ulrike und Gabi perfekt geeignet für den neuen Job. Eine vergleichbare digitale Museumssammlung gab es damals nicht. „Wir haben praktisch bei Null angefangen und uns ein ganz neues System überlegt,“ erinnert sich Gabi. Dieses System unterscheidet die Digitale Sammlung des Städel noch heute von allen anderen Museumssammlungen. Aber dazu gleich.

Mittlerweile kümmern sich Ulrike und Gabi hauptberuflich darum, dass alle Werke der Städel Sammlung sukzessive in der Digitalen Sammlung zugänglich gemacht werden – also mehr als 110.000 Fotografien, Grafiken, Skulpturen und Gemälde, von denen im Museum nur circa 1% ausgestellt werden können. Die beiden arbeiten mit einem sechsköpfigen Team und praktisch allen Abteilungen des Museums daran, dass jedes dieser Werke auf der Digitalen Sammlung veröffentlicht wird: mit hochaufgelösten Abbildungen, immer aktuellen Werkinformationen, Forschungsergebnissen und – für User wie dich und mich – mit erklärenden Texten, Videos und Audios.

Alle, die keine Kunstexperten sind, werden bei vielen Werken mit Audios und Videos abgeholt.

„Das Haus steckt voller Wissen. Aber wir mussten einen Weg finden, es zu bündeln, aufzubereiten und letztlich auch für alle nutzbar zu machen,“ sagt Ulrike und beschreibt damit gleichzeitig die Leistung von sieben Jahren Arbeit. Es ist eine Arbeit, die Kunstwerk für Kunstwerk, Datensatz für Datensatz geleistet wird, ohne den Blick für das große Ganze zu verlieren. Die Idee hinter der Sammlung vergleicht Gabi mit einer Bibliothek, „wo einen tausende Buchrücken anstarren und man sich eigentlich nur zurechtfindet, wenn man vorher weiß, was man will. Wir wollten aber, dass sich die Sammlung intuitiv erschließt und einen visuellen Zugang ermöglicht.“ Und genau dieser visuelle Ansatz ist alles andere als trivial: Woher weiß eine Datenbank, wie ein Werk aussieht? Dass sich zum Beispiel zwei Werke irgendwie ähnlich sind?

„Wir sind relativ schnell zur Sprache gekommen, als dem verbindenden Element,“ sagt Gabi. Heute kann man in der Digitalen Sammlung Werke nach ihren Motiven finden – also zum Beispiel „Katze“ suchen und den Cat-Content der Städel Sammlung finden. Oder nach einer Assoziation: Dann führt Nicolas Poussins „Gewitterlandschaft mit Pyramus und Thisbe“ zu Rainer Fettings Gemälde der Berliner Mauer von 1977, weil beide eine „Trennung“ verbindet, einmal in einer mythologischen Liebesgeschichte, einmal im historischen Sinne der innerdeutschen Teilung. Noch abstrakter wird es bei der Stimmung: Arnold Böcklins „Villa am Meer“ kann zu einem Altmeistergemälde von „Narziss am Brunnen“ führen – beide haben die „Melancholie“ gemein.

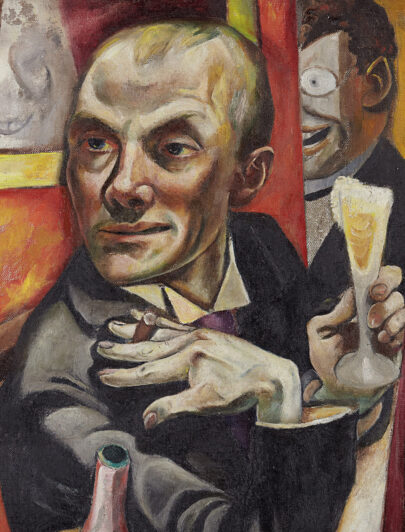

Genau diese Art des Zugangs hatte Ulrike in ihrem Kunstgeschichtestudium vermisst: „Die Kunst wurde dort sehr wissenschaftlich beschrieben, das subjektive Empfinden kam mir manchmal zu kurz. Die Digitale Sammlung ist im Prinzip der Versuch, auch das Erleben eines Bildes widerzugeben,“ sagt die Datenbankexpertin. Man kann eine Sammlung linear, als Abfolge kunsthistorischer Epochen, betrachten; wenn man sich aber die ganze Spannbreite der Rezeption ansieht, ergibt sich ein neues Bild – die Sammlung wird mehrdimensional: „Man kann im Prinzip jedes Kunstwerk auf einem Fadenkreuz einordnen: von aktivierend bis beruhigend und von positiv bis negativ.“ Die Gewitterlandschaft von Poussin befände sich im Viertel von aktivierend/negativ: „aufwühlend", „bedrückend“, „ernsthaft“, „melancholisch“, „sehnsüchtig“, „traurig“.

Die Startseite: In den Suchschlitz kann man so ziemlich alles eingeben und schon ist man drin

Trotzdem gibt die Digitale Sammlung mehr als die Lesarten eines Kunstwerkes wieder. Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker finden tiefgehende Filter- und Suchfunktionen, und theoretisch könnten sogar Ornithologinnen hier glücklich werden: „Wir versuchen so tief wie möglich zu verschlagworten, also auch Personen, Tiere, Pflanzen und Geografika genau zu bestimmen.“ Das System der Begriffe entwickelt sich ständig weiter, auch mithilfe der User, die selbst Expertinnen und Experten sein können. „Wir bekommen viele Anregungen. Manche erkennen eine Kirche in ihrem Dorf wieder und machen uns auf den Namen aufmerksam.“

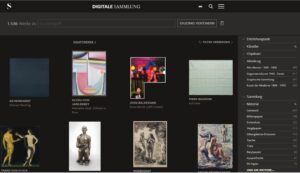

Alle, die gezielt suchen, haben Filtermöglichkeiten, etwa nach „Objektart“, „Material“, „Technik“ oder „Entstehungsort“

Mithilfe von Schlagworten versucht das Team zu erfassen, was das Kunstwerk in seiner Gesamtheit ausmacht – sofern es sich in Sprache übersetzen lässt. „Wenn ich einen Datensatz fertig habe, habe ich das Profil eines Bildes,“ sagt die Kunsthistorikerin Gabi. „Das klingt immer so trocken – ‚Datensatz‘. Aber ich finde es schön, dass jedes Werk einen sprachlichen Spiegel hat. Für mich hat das etwas von einer Geschichte.“ Pro Werk müssen schon mal 100 Felder an Information ausgefüllt werden. Vieles davon übernehmen Gabi, Ulrike und das Team, andere Kategorien liegen bei den wissenschaftlichen Abteilungen, der Restaurierung oder der Provenienzforschung. Bis jetzt sind 26.000 Werke online, fast 3000 davon „tief verschlagwortet“, mit im Schnitt 80 Schlagworten pro Objekt.

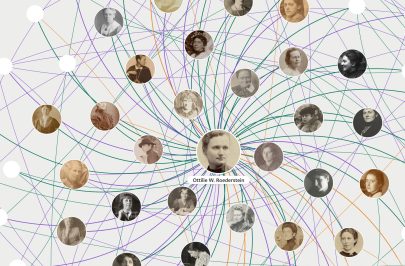

Mehr finden, als man gesucht hat - zum Beispiel durch Spielen

Diese kleinteilige Arbeit ist essenziell fürs große Ganze. Denn all diese zusammengetragenen Daten – Schlagworte, Künstlernamen oder Orte – sind gleichzeitig die Knotenpunkte des Netzes, das die Digitale Sammlung zusammenhält. Dieses Netz verändert auch die Wahrnehmung der Kunst: „Durch den Vergleich mit anderen Werken merkt man ganz intuitiv, dass es kein für sich stehendes Meisterwerk gibt, das ein Genie geschaffen hat. Jedes Kunstwerk steht in einer Bildtradition,“ sagt Ulrike. Aber nur wenn die Begriffe genormt sind, können alle Kunstwerke, Merkmale oder Personen miteinander verbunden und damit auch gefunden werden. Eine „Buche“ ist bei uns immer eine „Buche“,“ sagt Gabi und weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist: „Buchen“ oder „Rotbuche“ würde alles durcheinanderbringen.

Bleibt die Frage: Wie wird man in diesem Wald aus tausenden Kunstwerken, Schlagworten und Datenbanken nicht wahnsinnig?

Meilensteine helfen. Ulrike und Gabi haben in den vergangenen sieben Jahren bereits viele erreicht. „Dass wir nach zwei Jahren schon eine Betaversion mit 1000 Kunstwerken hatten, war toll,“ erinnert sich Gabi. Zwei Jahre später folgte der Relaunch der Digitalen Sammlung im neuen Design. Seit 2018 gibt es sie auch auf Englisch. Die digitalisierten 22.000 Handzeichnungen folgten sukzessive ab 2018. Und erst vor wenigen Wochen wurde mit Creative Commons ein weiteres Herzensprojekt endlich umgesetzt: Die gemeinfreien Werke der Sammlung können nun kostenlos heruntergeladen und verwendet werden. Was man auf den ersten Blick nicht sieht, aber die Inhalte der Digitalen Sammlung weiter öffnet, ist die neue OAI-Schnittstelle. Mithilfe dieses öffentlichen Zugangs können Externe – ob Kooperationspartner, Entwicklerinnen und Entwickler, Schulen oder Plattformen wie Wikipedia – jetzt auf alle Informationen in der Digitalen Sammlung zugreifen. Vorbei ist die Zeit der manuell exportierten Excel-Tabellen. Aber nicht nur deswegen freut sich Ulrike: „Die Grundidee hinter dieser Schnittstelle ist, dass nicht nur die Werke, sondern auch die Daten dahinter der Allgemeinheit gehören, also alles, was wir zu jedem Werk erarbeitet haben“.

Ferdinand Hodlers „Genfer See mit den Savoyer Alpen„ (1907) ist eines von 22.000 Kunstwerken, das jetzt über die Creative-Commons-Lizenz CC BY-SA 4.0 frei verfügbar ist.

Hier zeigt sich die große Vision hinter der Digitalen Sammlung – dem größten digitalen Projekt am Städel, das schon lange kein Projekt mehr ist, sondern ein integraler Bestandteil des Museums. „Die Digitale Sammlung ist unser Wissenshub,“ sagt Ulrike. „Wir haben eine Struktur entwickelt, die einen verlässlichen Wissenstransfer ermöglicht, auch über Generationen hinweg.“ Alle, die am Museum arbeiten, brauchen diese Informationen, um ihren Job erledigen zu können: die Wissenschaftsabteilungen, der Ausstellungsdienst, die Bereiche PR, Marketing und die Bildung & Vermittlung, alle. Und verlässliche Informationen sollen auch nach außen gehen, gerade in Zeiten, in denen fundiertes Wissen mit alternativen Fakten konkurriert. Ulrike, Gabi und das Team der Digitalen Sammlung bilden mittlerweile ein Dokumentationszentrum, das dieses Wissen und aktuelle Daten bündelt, standardisiert und nach außen vermittelt.

Ulrike und Gabi im Städel Garten auf und unter Tobias Rehbergers „Capri Moon“. Wirkung laut Schlagworten: ausgeglichen, befremdend, einsam, irritierend, kühl, neugierig, unbeschwert

„Unsere Aufgabe am Museum ist es doch, Kunst zugänglich zu machen; wir bewahren kulturelles Erbe, aber es gehört letztlich allen.“, sagt Ulrike. Es ist dieser demokratische Grundgedanke, der die Digitale Sammlung trägt und auch das gesamte Team anspornt. Er knüpft an den Stiftergedanken von Johann Friedrich Städel an, der das Museum vor mehr als 200 Jahren „zum Besten der hiesigen Bürgerschaft“ gegründet hat. Städel meinte damals die Frankfurterinnen und Frankfurter. Die Digitale Sammlung hat den Bildungsauftrag des Museums nun ins 21. Jahrhundert und über Frankfurt hinaus getragen: zu Bürgerinnen und Bürgern, die weltweit zuhause sind – und hoffentlich auch mal den Weg zu den Originalen finden. Denn diese Begegnung, da sind sich Ulrike und Gabi einig, lässt sich durch nichts ersetzen.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.