Kunst der Moderne

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

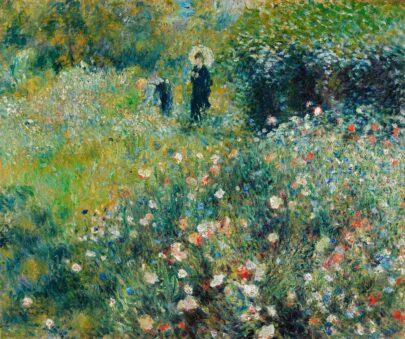

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2022

Ein großer Name erwartet uns im Frühjahr und gibt schon einen Hinweis, in welcher Dimension es weiter geht: 2022 warten auf euch große Persönlichkeiten, große Wiederentdeckungen und große Lebensfragen. Freut euch auf „RENOIR. ROCOCO REVIVAL“ und ein Jahr voller Highlights!

-

![]() Städel Mixtape

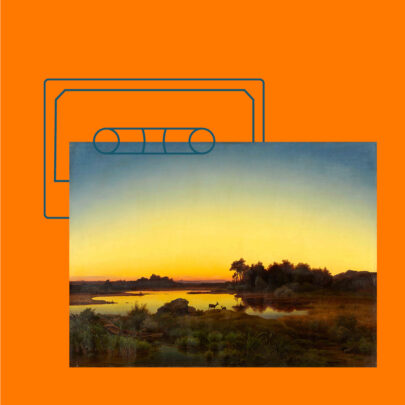

Städel Mixtape#11 Anton Zwengauer – Rehe in Landschaft mit Sonnenuntergang, 1847

Glanzvoll starten wir mit diesem STÄDEL MIXTAPE in den Advent! Nach der kurzen Pause begrüßen wir das erste Mal Liz Remter am Mikrofon. Sie schaut sich mit uns gemeinsam Anton Zwengauers „Rehe in Landschaft mit Sonnenuntergang“ aus dem Jahr 1847 etwas genauer an.

-

![]() Filmporträt

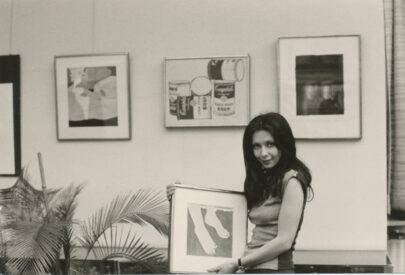

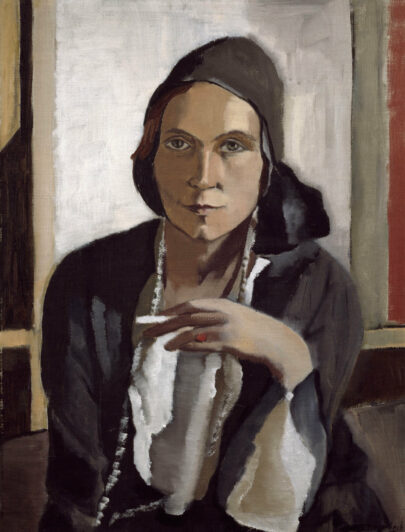

FilmporträtZeichen der Freundschaft. Ulrike Crespo beschenkt das Städel Museum

Es ist eines der bedeutendsten Vermächtnisse der letzten Jahrzehnte: Die Frankfurter Fotografin und Mäzenin Ulrike Crespo hinterlässt dem Städel Museum über 90 herausragende Gemälde und Arbeiten auf Papier der Klassischen Moderne und der internationalen Nachkriegskunst, darunter Werke von Wassily Kandinsky, Franz Marc, Otto Dix, Max Ernst, Fernand Léger, Jean Dubuffet, Cy Twombly und anderen. Anlässlich dieser beeindruckenden Geste ist ein filmisches Porträt über Ulrike Crespo entstanden.

-

![]() Wer war Ulrike Crespo?

Wer war Ulrike Crespo?„Ich brenne nicht nur für eine Sache“

Eines der bedeutendsten Vermächtnisse von Kunstwerken der klassischen Moderne und der internationalen Nachkriegskunst der letzten Jahrzehnte hat das Städel Museum von Ulrike Crespo erhalten. Wer war diese Frau, die die Kunst liebte? Vier ihr verbundene Menschen antworten.

-

![Max Beckmann, Die Synagoge in Frankfurt am Main, 1919, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Kunst der Moderne

Kunst der ModerneJüdisches Leben in der Moderne

1700 Jahre jüdisch-deutsche Geschichte – zum Festjahr stellen wir vier Werke aus unserer Sammlung vor, die ein Thema verbindet: Jüdisches Leben, Tradition und Religion im Städel Museum, in Frankfurt und darüber hinaus.

-

![Elisabeth Hase, Selbstporträt am Telefon, ca. 1930, erworben 2019 als Schenkung aus Privatbesitz, Städel Museum, Frankfurt am Main, © The Estate of Elisabeth Hase, courtesy Robert Mann Gallery]() Fotografie in der Werbung

Fotografie in der WerbungGeschickt in Szene gesetzt

Gläser, Socken, Spülarmaturen – in den 1920er-Jahren entdeckten Fotografen Alltagsgegenstände für sich. Mal mit, mal ohne Auftrag. Wir nehmen einige dieser Fotografien genauer unter die Lupe.

-

![Georg Hartmann, Foto Privatbesitz]() Max Beckmann und Georg Hartmann

Max Beckmann und Georg HartmannEin Mäzen und die Apokalypse

Der Vorsitzende des Städelschen Museums-Vereins lernt Max Beckmann 1915 in Frankfurt kennen – und unterstützt ihn später im Exil auf ungewöhnlichem Weg.

-

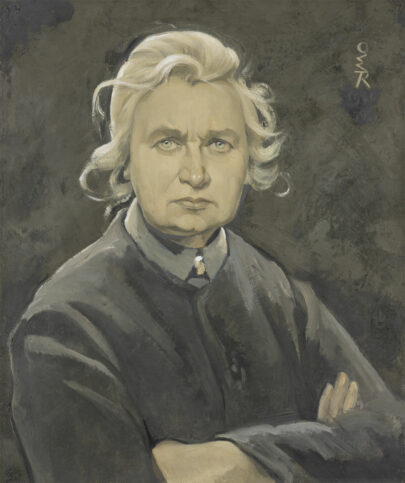

![Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit roter Mütze, 1894, Tempera auf Holz, 36 x 44 cm, Kunstmuseum Basel, Geschenk eines Kunstfreundes in Zürich 1936, Foto: Kunstmuseum Basel – Martin P. Bühler]() Ottilie W. Roederstein

Ottilie W. Roederstein„Sie gehört zu den modernsten der Frauen“

Ottilie W. Roederstein war keine Avantgardistin und setzte doch neue Maßstäbe: Als Künstlerin ging sie eigene Wege und ließ bürgerliche Konventionen hinter sich.

-

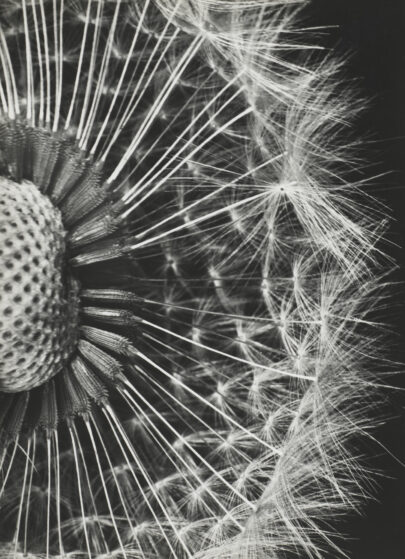

![Fred Koch, Löwenzahn, Pusteblume, Taraxacum officinalis, 1933–35, Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, © Städel Museum, Frankfurt am Main]() Neu Sehen

Neu Sehen„…weil ein Bild mehr sagt als hunderttausend Worte“

Ungewöhnliche Blickwinkel, steile Auf- und Untersichten, Detailaufnahmen: Die Fotografie der Weimarer Republik zeugt von viel Experimentierfreude. Wie reagierten Zeitgenossen auf die neue Technik?

-

![]() Städel Mixtape

Städel Mixtape#9 Ottilie W. Roederstein – Bildnis eines Malers in einem Pariser Atelier, 1887

Zu Zeiten, in denen Malerei noch als Männerangelegenheit angesehen wurde, war sie bereits etabliert und erfolgreich: Ottilie W. Roederstein, eine echte Vorreiterin, dann über Jahrzehnte vergessen, wir entdecken sie mit euch gemeinsam in diesem STÄDEL MIXTAPE wieder.

-

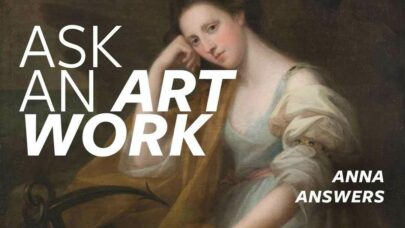

![]() Ask an Artwork

Ask an ArtworkFragen an die Kunst: Angelica Kauffmann

Die junge Frau mit ihrer blassen Haut und den dunklen Augen lehnt gegen einen Küstenfelsen. Wer ist diese Frau und warum stützt sie ihren Kopf so melancholisch ab? In der Serie „Ask an Artwork“ beantwortet die Kunsthistorikerin Anna Huber (Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung) aus dem Home Office Fragen, die wir an die Kunst haben. Im Fokus dieser Folge steht Angelica Kauffmanns Werk „Bildnis der Lady Louisa Leveson-Gower (1749/50-1827), später Baroness Macdonald, als Spes“ (1767).

-

![]() Max Beckmann

Max BeckmannAlter Meister der Moderne

Wenn möglich, mischt sich unter die Besucher der Beckmann-Ausstellung ein überraschender Gast: Bastian Eclercy. Was fasziniert den Kurator für Alte Meister an Max Beckmann? Ein persönlicher Bericht.

-

![]() Städel Mixtape

Städel Mixtape#7 Claude Monet – Das Mittagessen, 1868–1869

Mutter mit Kind am voll gedeckten Essenstisch, eine Besucherin und hinten eine Magd, die nicht aufs Bild möchte: Eigentlich ein ganz normaler Schnappschuss, oder? Was daran 1868 alles andere als normal war, klären wir in dieser Ausgabe des STÄDEL MIXTAPE.

-

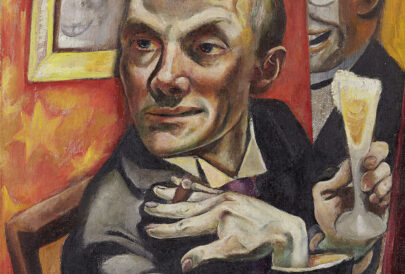

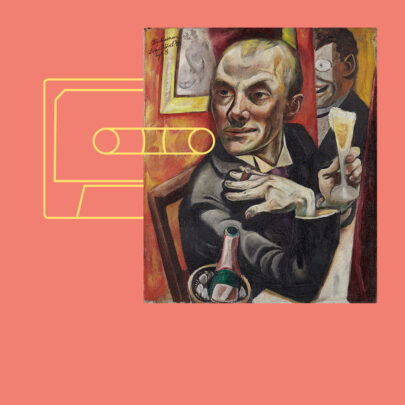

![]() Max Beckmann

Max BeckmannDer kränkliche Lebemann

Max Beckmann steht 1919 an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere – das „Selbstbildnis mit Sektglas“ führt die stilistischen Veränderungen in seiner Malerei eindrucksvoll vor Augen.

-

![]() Städel Mixtape

Städel Mixtape#6 Vilhelm Hammershøi – Interieur. Strandgade 30, 1901

Hereinspaziert, liebe Stubenhocker und Lockdowner: Mit diesem STÄDEL MIXTAPE betreten wir die Wohnung von Vilhelm Hammershøi, die „Strandgade 30“ (1901) in Kopenhagen. Dutzende Male hat der dänische Künstler seine vier Wände festgehalten – als hätte er den Lockdown und die damit verbundenen ambivalenten Gefühle vorhergesehen: Ist das nun heimelich oder unheimlich?

-

![Der Zirkuswagen (1940) in der Gedächtnisausstellung „Max Beckmann,“ Städel Museum, Frankfurt am Main, 21.1.1951-4.3.1951]() Die Beckmann Sammlung im Städel

Die Beckmann Sammlung im StädelEine wechselvolle Geschichte

Max Beckmanns Werke wurden schon vor über hundert Jahren für das Städel angekauft – der Bestand wuchs zur größten öffentlichen Sammlung heran. Doch dann kam es zu einem jähen Bruch. Was war geschehen und wo stehen wir heute?

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarGestresste Gene mit Neurowissenschaftlerin und Ärztin Elisabeth Binder

Was sieht eine Neurowissenschaftlerin und Ärztin in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Elisabeth Binder (Direktorin am Max-Planck-Institut für Psychiatrie) ihre individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

![Der Nachhauseweg, Blatt 1 aus der Folge Die Hölle, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum]() Max Beckmann und „Die Hölle“

Max Beckmann und „Die Hölle“Der „Lebensgräber“

„Kunst von solcher Giftigkeit, solcher Bitternis“ hatte man 1919 noch nicht gesehen – da bannte Max Beckmann im Hölle-Zyklus schonungslos seine Gegenwart aufs Papier. Er zeigte eine Welt, die völlig aus den Fugen geraten war.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungStädels Beckmann / Beckmanns Städel. Die Jahre in Frankfurt

Max Beckmann (1884–1950) ist wie kaum ein anderer Künstler mit dem Städel Museum und Frankfurt verbunden. Er verbrachte die längste und wichtigste Zeit seines Lebens in Frankfurt, schuf hier einen Großteil seiner zentralen Werke und entwickelte den für ihn charakteristischen Stil. Das Städel Museum befasst sich seit fast einem Jahrhundert intensiv mit dem Sammeln und der Erforschung seines Œuvres. In dem Film zur Ausstellung „Städels Beckmann / Beckmanns Städel. Die Jahre in Frankfurt“ gehen die Kuratoren der Frage nach wie sich die Sammlung Beckmanns am Städel entwickelte und wie er in Frankfurt zu seinem charakteristischen Stil fand.

-

![Ottilie W. Roederstein, Selbstbildnis mit verschränkten Armen, 1926, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2021

Neues Jahr, neue Chance – diese Ausstellungen 2021 stehen ganz im Zeichen der Vorfreude. Wir freuen uns auf euch – und ihr könnt euch freuen auf Max Beckmann, Ottilie W. Roederstein, Fotografie der Moderne und auf: Rembrandt!

-

![]() Ask an Artwork

Ask an ArtworkFragen an die Kunst: Ernst Ludwig Kirchner

Der Rausch des Nachtlebens gebannt auf Leinwand – Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Varieté“ (ca. 1909 (1926)) nimmt uns mit. Doch wohin eigentlich genau? In der Serie „Ask an Artwork“ beantwortet die Kunsthistorikerin Anna Huber (Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung) aus dem Home Office Fragen, die wir an die Kunst haben.

-

![]() Städel Mixtape

Städel Mixtape#2 Arnold Böcklin – Villa am Meer, 1871–1874

Dieses STÄDEL MIXTAPE könnte auch der Soundtrack für das Ende von 2020 sein, dem Jahr der großen Isolation und Nachdenklichkeit. Es geht um Arnold Böcklins „Villa am Meer“ und damit um Kunst und Musik zwischen Stille und Weltuntergangsstimmung.

-

![]() Städel Mixtape

Städel Mixtape#1 Max Beckmann – Selbstbildnis mit Sektglas, 1919

Cheers! Die erste Folge des STÄDEL MIXTAPE startet mit einem Neuzugang in der Sammlung des Städel Museums: Max Beckmanns „Selbstbildnis mit Sektglas“ ist nach gut hundert Jahren wieder nach Frankfurt zurückgekehrt. Und damit dorthin, wo es der Künstler 1919 gemalt hat.

-

![Kristina Lemke im Depot für Fotografie des Städel Museums]() Mitarbeiterinnenporträt

Mitarbeiterinnenporträt„Fotografie betrachten ist wie Spazierengehen“

Niemand kennt den historischen Bestand der Fotografien am Städel so gut wie Kristina Lemke – wie sie die Sammlung weiterentwickelt und warum dabei immer auch die Rückseite einen Blick wert ist.

-

![]() Philipp Demandt im Interview

Philipp Demandt im InterviewAuf Beckmann!

In Frankfurt wurde es geschaffen – in Frankfurt wird es nun bleiben: Max Beckmanns ikonisches „Selbstbildnis mit Sektglas“. Direktor Philipp Demandt über eine der bedeutendsten Erwerbungen in der Geschichte des Städel.

-

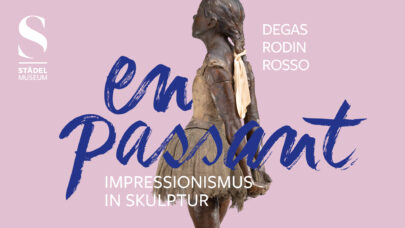

![]() En Passant

En PassantDie ersten impressionistischen Skulpturen

Vor knapp 150 Jahren sprach die Pariser Presse erstmals von „impressionistischen Bildhauern“. Ihre Werke wurden hitzig diskutiert – und warfen gleichzeitig die Frage auf: Was kann Skulptur im Impressionismus überhaupt sein?

-

![Ausstellungsansicht EN PASSANT mit Auguste Rodins Eva, 1881, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz]() Auguste Rodin

Auguste RodinImpressionist wider Willen

Mit dem Impressionismus wollte Rodin eigentlich nichts zu tun haben: Skulptur sei entweder stark oder schwach, aber nicht impressionistisch. Trotzdem stehen seine Werke in der Ausstellung EN PASSANT – aus 5 guten Gründen.

-

![Edward Steichen, Rodin - Le Penseur, 1905, Städel Museum, Frankfurt am Main]() Rodin und die Fotografie

Rodin und die FotografieSelbstinszeniert

Auguste Rodin hinterließ einige Tausend Skulpturen – und 7000 Fotografien, davon viele Aufnahmen seiner Werke. Sie veränderten deren Wahrnehmung und wurden als eigene Kunstwerke präsentiert. Zeigen die Fotografien den „wahren Rodin“?

-

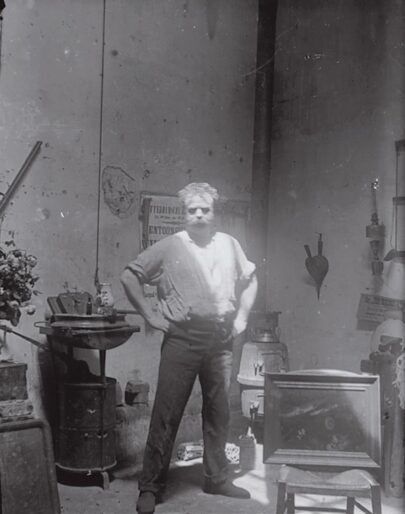

![]() Medardo Rosso

Medardo Rosso„Ich will mein eigenes Ding“

Wie viele italienische Künstler seiner Zeit zog es den Bildhauer Medardo Rosso in die Kunstmetropole Paris. Lange blieb er erfolglos – bis ausgerechnet seine Kompromisslosigkeit zum Durchbruch führte.

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarElementarteilchen in der Kunst mit Mikrobiologe Tobias J. Erb

Was sieht ein Mikrobiologe in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Tobias J. Erb (Direktor am Max-Planck-Institut für Terrestrische Mikrobiologie) seine individuelle Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

![]() Im Dialog

Im DialogWie können wir Krankheit neu betrachten?

Was erzählen ein Andachtsbild, ein barockes Stillleben und ein Landschaftsgemälde über die Bedeutung von Krankheit und Tod fürs Leben? Eine Medizinerin und eine Kunsthistorikerin diskutieren – auch darüber, wie Kunst heilsam sein kann.

-

![]() Degas’ Kleine 14-jährige Tänzerin

Degas’ Kleine 14-jährige TänzerinKleine Tänzerin – großer Skandal

Edgar Degas stellte nur ein einziges Mal eine Skulptur aus: Die Kleine 14-jährige Tänzerin wurde zum Meilenstein der impressionistischen Skulptur – und zum persönlichen Fiasko für den Künstler. Was war geschehen?

-

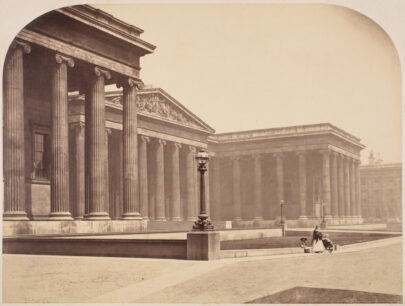

![Roger Fenton, London: The British Museum, 1857. Erworben 2011. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., Foto: © Städel Museum, Frankfurt am Main]() Nachruf auf Wilfried Wiegand

Nachruf auf Wilfried WiegandEin Leben mit der Fotografie

Das Städel Museum verdankt Wilfried Wiegand über 200 Fotografien, die die Sammlung der Kunst der Moderne nachhaltig verändern sollten. Wir nehmen Abschied und erinnern an seinen Einsatz für die Fotografie.

-

![]() Ask an Artwork

Ask an ArtworkFragen an die Kunst: Claude Monet

Claude Monets „Das Mittagessen“ (1868–1869): Ein bürgerliches Idyll dargestellt auf stolzen 2,30 x1,50 m. Doch warum zeigt uns Monet diese alltägliche Szene in solch einer Größe? Und wer sind all diese Frauen auf dem Bild? Wer ist die Mutter des Kindes? In der Serie „Ask an Artwork“beantwortet die Kunsthistorikerin Anna Huber (Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung) aus dem Home Office Fragen, die wir an die Kunst haben.

-

![]() Kuratoreninterview zu EN PASSANT

Kuratoreninterview zu EN PASSANTAuftritt Degas, Rodin, Rosso

Hinter den Kulissen stehen sie seit Wochen bereit. Jetzt glänzt die deutschlandweit erste Ausstellung zur Skulptur im Impressionismus endlich auch vor Publikum. Im Interview sprechen die Kuratoren über eine Sonderschau in vieler Hinsicht.

-

![]() Ask an Artwork

Ask an ArtworkFragen an die Kunst: Lyonel Feininger

Eine einfache Szene: ein Haus am Wasser. Tatsächlich aber ist alles gebrochen – und alles gleichzeitig da: Vorder- und Rückseite, Innen und Außen, Tag und Nacht. So wie das Coronavirus die Welt in neuem Licht erscheinen lässt, müssen wir mit Lyonel Feininger das Sichtbare befragen. In der Serie „Ask an Artwork“ beantwortet die Kunsthistorikerin Anna Huber (Mitarbeiterin der Abteilung Bildung und Vermittlung) aus dem Home Office Fragen, die wir an die Kunst haben. Im Fokus dieser Folge steht Lyonel Feinigers Werk „Dorfteich von Gelmeroda“ (1922).

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungEn Passant. Impressionismus in Skulptur

Der Impressionismus fasziniert auch anderthalb Jahrhunderte nach seiner Entstehung. Vor allem die Malerei mit ihrem lockeren, skizzenhaft anmutenden Duktus, der hellen Farbpalette und den alltäglichen Motiven ist jedermann vertraut. Bis heute weniger erforscht und einem breiten Publikum unbekannt ist hingegen die Vielfalt des Impressionismus in der Skulptur. In unserem Ausstellungsfilm erläutern die Kuratoren, wie sich die Eigenschaften der impressionistischen Malerei wie Licht, Farbe, Bewegung – sogar Flüchtigkeit – in der Bildhauerei manifestiert haben.

-

![Vollendet: Arnold Böcklins „Bildnis der Schauspielerin Fanny Janauschek“. Gefördert wurde die aufwendige Restaurierung durch die Damengesellschaft des Städelschen Museums-Verein e.V., die auch den historischen Architekturrahmen im Hintergrund erwarb.]() Nach aufwendiger Restaurierung

Nach aufwendiger RestaurierungComeback der Fanny Janauschek

Arnold Böcklin verewigte die junge Schauspielerin Fanny Janauschek in einem monumentalen Porträt. Doch Gemälde altern – hinzu kamen Schäden durch frühere Restaurierungen. Chefrestaurartor Stephan Knobloch hat der Bühnenheldin wieder zu Glanz verholfen.

-

![Edward Steichen: Modefoto, 1937, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., © VG Bild-Kunst, Bonn 2020]() Modefotografie

Modefotografie„Machen Sie aus der Vogue einen Louvre“

Kunst oder Kommerz? Modefotografie bewegt sich zwischen den Welten von Werbung, Modemagazin und – seit wenigen Jahren – Museum. Die Grenzverschiebung begann in den 1930er-Jahren, mit Pionieren wie Edward Steichen oder Dora Maar.

-

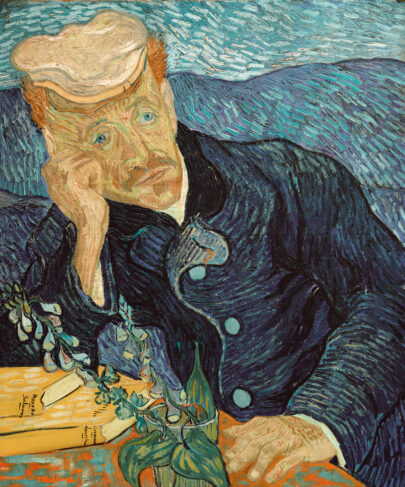

![Vincent van Gogh, Bildnis des Dr. Gachet, 1890, Öl auf Leinwand, Privatsammlung, Foto: Bridgeman Images]() Beschlagnahme des „Bildnis des Dr. Gachet“

Beschlagnahme des „Bildnis des Dr. Gachet“„Die vorwurfs-vollen blauen Augen“

Van Goghs berühmtes „Bildnis des Dr. Gachet“ gehörte einst dem Städel – bis die Nationalsozialisten es 1937 beschlagnahmten und zur „entarteten Kunst“ erklärten. Das Gemälde wurde zum politischen Spielball.

-

![Vincent van Gogh, Regen - Auvers, 1890, Öl auf Leinwand, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales]() Vom Künstler zur Legende

Vom Künstler zur Legende„Es war schauerlich zuzusehen, wie er malte“

Van Gogh als tragischer Held zwischen Genie und Wahnsinn – diese Legende entstand schon zu Lebzeiten des Künstlers. Aber erst 20 Jahre später wurde seine Biografie zum Bestseller. Der Autor: Julius Meier-Graefe.

-

![Bernard Schultze, Ohne Titel, um 1953, Pastell, Bleistift, Feder in schwarzer und roter Tusche, Deckfarbe auf cremefarbenem Velin, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020]() Deutsche Zeichnungen des 20. Jahrhunderts

Deutsche Zeichnungen des 20. JahrhundertsVom Schicksal gezeichnet

Ob in den Lazaretten des Ersten Weltkriegs oder unter der Überwachung des DDR-Staates – Künstler haben unter den widrigsten Umständen gezeichnet. Welche Rolle spielt die Zeichnung in politisch turbulenten Zeiten?

-

![]() Gastkommentar

GastkommentarNeuronale Netzwerke in der Kunst mit Hirnforscher Moritz Helmstaedter

Was sieht ein Hirnforscher in den Werken der Städel Sammlung? In diesem Gastkommentar eröffnet Dr. Moritz Helmstaedter (Direktor und Wissenschaftliches Mitglied am Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt) seine Sichtweise auf die Kunstwerke im Städel Museum.

-

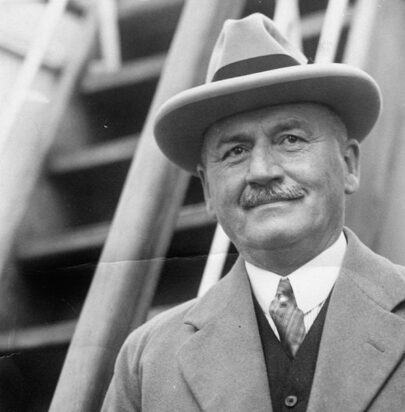

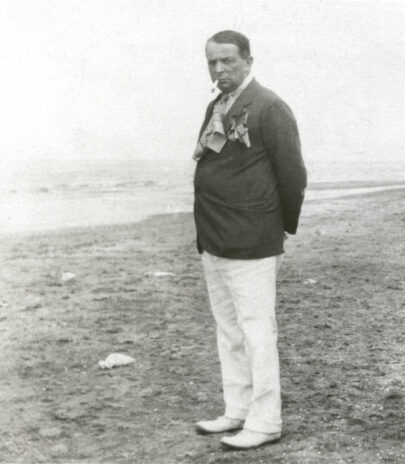

![Paul Cassirer am Strand im niederländischen Noordwijk, 1925]() Galerist Paul Cassirer

Galerist Paul CassirerMission van Gogh

Um 1900 war der Berliner Salon von Paul Cassirer der Hotspot für moderne Kunst. Mit Durchhaltevermögen und legendären Ausstellungen gelang es ihm, van Gogh in Deutschland berühmt zu machen.

-

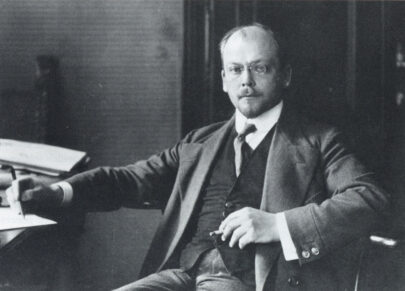

![Anonym, Georg Swarzenski, undatiert]() Städel Direktor Georg Swarzenski

Städel Direktor Georg SwarzenskiEin Leben für die Kunst

Mit 30 Jahren wurde Georg Swarzenski Direktor des Städel Museums – und prägte es drei Jahrzehnte lang. Sein Lebenswerk: eine moderne Sammlung. Das NS-Regime beschlagnahmte große Teile davon und zerstörte seine Karriere.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2020

Nach van Gogh ist vor Rembrandt? Fast, aber das ist noch lange nicht alles, was das Städel zum Auftakt des neuen Jahrzehnts zu bieten hat: unser Ausblick auf 2020.

-

![Ernst Ludwig Kirchner, Fehmarn-Häuser, 1908,

Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, Dauerleihgabe aus Privatbesitz]() Van Goghs Einfluss auf die Brücke

Van Goghs Einfluss auf die BrückeVan Goghiana

„Ihr solltet euch nicht Brücke, sondern van Goghiana nennen,“ spöttelte Emil Nolde einmal über die Künstlergruppe um Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff. Was sahen die jungen Expressionisten in van Gogh?

-

![Vincent van Gogh, Allee bei Arles (Rand einer Landstraße), 1888, Öl auf Leinwand, Pommersches Landesmuseum, Greifswald]() Nationalismusdebatten um Van Gogh

Nationalismusdebatten um Van GoghLiebe mit Höhen und Tiefen

Wie umstritten van Goghs Malerei einmal war, können wir uns heute kaum vorstellen – doch im Deutschland der Kaiserzeit bot sie sogar Zündstoff für nationalistische Debatten. Über die Schattenseiten einer „deutschen Liebe“.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.