Mini-Games mit Mehrwert

Acht Sekunden beträgt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Internetusers. Wie entwickelt man unter diesen Umständen einen Onlinekurs? Mit spielerischen und interaktiven Elementen – wie beim Städel Kurs zur Moderne.

Die Beschäftigung mit moderner Kunst ist für viele eine Herausforderung, sich in diesem Dickicht aus Künstlern, Epochen, Ismen, Medien, Manifesten und Avantgarden zurechtzufinden nicht unbedingt einfach. Aber oft sind genau die Fragen, die sich bei der Betrachtung dieser Kunstwerke ergeben, schon ein guter Einstieg in das Thema. Und hier wollten wir mit unserem Onlinekurs ansetzen.

Dabei gibt es bereits viele Möglichkeiten, sich im Netz weiterzubilden, auch in Kunstgeschichte. Oft handelt es sich dabei um sogenannte MOOCs (massive open online courses), also Kurse, die von Universitäten angeboten werden. Sie zeigen Videos von Vorlesungen, in die man sich meist auch einschreiben muss. Mit unserem Angebot Kunstgeschichte online – der Städel Kurs zur Moderne wollten wir jedoch einen anderen Schwerpunkt setzen. Unser zentrales Anliegen war es, die User mit einem kostenfreien Onlinekurs zu einem selbstständigen und mündigen Umgang mit moderner Kunst zu befähigen.

Kleine, leicht konsumierbare Einheiten

Doch wie bereitet man diese umfassende Thematik von über 250 Jahren Kunstgeschichte ansprechend auf? Wie gelingt es, attraktive Lernerlebnisse zu schaffen und dabei gleichzeitig individuelle Interessen beim Lerntempo und der inhaltlichen Tiefe des Angebots zu berücksichtigen? Und wie gestaltet man angesichts eines begrenzten Zeitkontingents der User das Lehrmaterial von insgesamt 40 Stunden interessant und packend?

Eine Antwort war die Aufteilung der Inhalte in viele kleine, leicht konsumierbare Einheiten, die zeitlich unabhängig voneinander absolviert werden können. Außerdem stützten wir uns bei der Konzipierung des Kurses auf drei didaktische Grundpfeiler: Methodenwechsel (Lesen, Schauen, Handeln), Multimedialität (Filme, Texte, Bilder und Aufgaben) und Interaktivität (klickbare Vertiefungen, spielerische Elemente). Unsere vielleicht wichtigste Entscheidung war es, keinen Wissenschaftler einzusetzen, der die Nutzer durch den Kurs führt, sondern einen sogenannten Presenter: Schauspieler Sebastian Blomberg. Er konnte nicht nur die entlegensten Beispiele kunsttheoretischer Texte lebendig werden lassen, sondern lieh uns auch seine Stimme für filmische Animationen, die vertiefendes Wissen über Moderne Kunst anschaulich vermitteln.

Spielen statt pauken

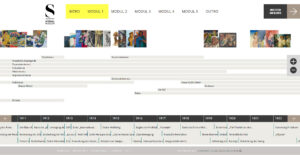

Und hier sind wir auch schon mitten drin im Onlinekurs und seinen unterschiedlichen Lernformaten: Neben Animationsfilmen besteht er natürlich aus vielen informativen Aufsätzen, außerdem sogenannten Digitorials, multimedialen „Minikursen“, die wir schon bei unseren Sonderausstellungen erfolgreich einsetzen. Zentrales Element ist ein umfassender Zeitstrahl mit Informationen zu Werken, Strömungen, historischen Ereignissen und Künstlerbiografien aus über 250 Jahren.

Und schließlich eine Reihe von kleinen Games zur Vertiefung des Gelernten. Sie unterscheiden den Städel Onlinekurs von den vielen anderen eLearning-Angeboten im Netz. Die Gamification der Inhalte war unser wichtigstes Werkzeug, um die User bei der Stange zu halten und ihnen dabei positive Lernerlebnisse zu bieten – schließlich beträgt die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Internetnutzers gerade einmal acht Sekunden. So entwickelten wir also: Mini-Games mit Mehrwert. Wir konnten dabei auf unsere Erfahrungen mit dem Städel Game Imagoras zurückgreifen, einer edukativen Spiele-App für Kinder, die wir 2014 gelauncht haben.

Wie entsteht ein Mini-Game? Ein Beispiel

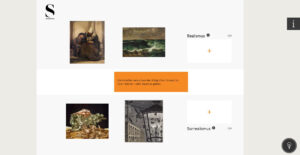

Impressionismus, Expressionismus, Kubismus, Suprematismus, Dadaismus, Surrealismus … Wie lassen sich Kunstströmungen voneinander unterscheiden? Und was sind ihre zentralen Merkmale? Eine der Aufgaben im Onlinekurs widmet sich diesen Fragen. Aber wie macht man dieses Anliegen spielbar?

Zusammen mit der Agentur für Kranke Medien, die für die technische Umsetzung des Onlinekurses zuständig war, entschieden wir uns nach vielen Überlegungen für eine Art Kartenspiel. Der Nutzer wird mit einem Kunst-Statement konfrontiert und muss dieses einer von zwei Strömungen (z.B. Realismus vs. Surrealismus) zuordnen.

Damit die Entscheidung möglichst fundiert erfolgt, muss man sich vorher über die Strömungen informieren können. An dieser Stelle kommt der interaktve Zeitstrahl ins Spiel, mit dem sich die Nutzer in den Aufgaben immer wieder auseinandersetzen. Der Zeitstrahl diente uns als eine Art Wissenspool, den man konstant mit den Mini-Games verknüpfen konnte.

Nachdem die Kunst-Statements den Strömungen zugeordnet werden, folgt eine Auswertung. Damit bei der Bearbeitung der Aufgabe keine Verwirrung aufkommt, hat der User über einen „Glühbirnen“-Button jederzeit Zugriff auf Hilfestellung. Zum Abschluss erfolgt eine inhaltliche Nachbereitung, um die in der Aufgabe getroffenen Entscheidungen auch theoretisch zu unterfüttern.

Größte Herausforderung blieb jedoch, dass sich der Nutzer selbstständig und unabhängig durch den Kurs bewegen kann, eben ohne mit einem „Dozenten“, einem Museumsmitarbeiter oder anderen Nutzern direkt zu interagieren. Wir mussten also ein geschlossenes System konstruieren, in dem niemand in eine Sackgasse geraten sollte. „No one is left behind“ war die Maßgabe. Somit wurde die Nutzerfreundlichkeit intensiv getestet und wir stellten jeder Aufgabe eine simple Gebrauchsanweisung voran.

Schließlich entstanden zehn unterschiedliche Aufgaben, in denen Bildkonstruktionen nachgebaut, Werkgeschichten rekonstruiert oder eine eigene Hängung erstellt werden. In anderen Aufgaben erschließen sich die Nutzer übergreifende Themen der modernen Kunst, Biografien von Künstlern, Kontexte von Werken oder Basisvokabular zur Bildbeschreibung. All diese Aufgaben fügen sich inhaltlich in den Städel Onlinekurs ein – und machen ihn zu einem lehr- und abwechslungsreichen Erlebnis. Das Besondere dabei: Während der Interaktion zwischen User und Kursinhalten entsteht das Wissen eigenständig und individuell im Kopf des Teilnehmers.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.