„Mehr kann doch ein Bild gar nicht bieten“

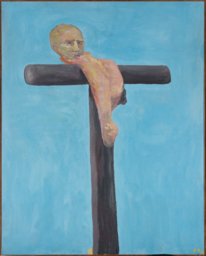

Dank des Kunstsammlers Hanspeter Rabe ist Eugen Schönebecks Werk mittlerweile Teil des Städel Museums – zuletzt durch die Schenkung „Kreuzigung“, die wie kein anderes Werk zwei Schaffensphasen des Künstlers verbindet.

Eugen Schönebeck war ein früher Weggefährte Georg Baselitz‘. In einem Abrisshaus in Berlin Wilmersdorf stellten sie 1961 gemeinsam aus und verfassten aus diesem Anlass das Pandämonische Manifest. Wie und wann wurden Sie auf Schönebeck aufmerksam?

Hanspeter Rabe: Die Bilder von Schönebeck habe ich Ende 1973 erstmals bei einer Einzelausstellung in der Abis-Galerie in Berlin gesehen. Ein Teil der dort ausgestellten Bilder ist kurz davor oder danach in die Sammlung des Unternehmens Dr. Erich Marx gelangt, dem die Abis-Galerie auch gehörte. Ich hatte damals von Mitte 1972 bis Ende 1974 als junger Anwalt und Justiziar für das Bauträgerunternehmen gearbeitet.

Sie sammeln fast ausschließlich Werke dieses einen Künstlers. Wie kam es dazu und wann haben Sie angefangen Schönebeck zu sammeln?

Im Spätsommer 1977 kam mir zu Ohren, dass die Bilder der Sammlung junger deutscher Gegenwartskunst aufgrund eines völlig neuen Sammlungskonzepts des Eigentümers zum Verkauf standen. Darunter waren Bilder von Sigmar Polke, Gerhard Richter, Georg Baselitz und anderer Maler, die inzwischen sehr renommiert sind. Mir hatten es aber die Bilder von Schönebeck besonders angetan. So kam ich plötzlich und völlig unerwartet zu einer wunderbaren Sammlung von Schönebeck-Gemälden. Ich habe dann später von Schönebeck selbst zwei weitere Bilder erworben und dann nach und nach diverse Zeichnungen, auch von Schönebeck oder aus privatem Besitz bzw. von Galerien. Vorher hatte ich schon ein großes Bild von Michael Buthe erworben, später von ihm noch ein weiteres mehrteiliges Bild, die ich heute noch besitze. 1975 kam noch ein Bild von C.O. Paeffgen hinzu, das als Leihgabe im Städel hängt.

Der Kunstsammler Hanspeter Rabe

Sie haben Schönebeck vermutlich persönlich kennen gelernt! Haben Sie je verstanden, warum er 1967 schon wieder aufgehört hat zu malen?

Ich kann mir den Ausstieg Schönebecks aus der Malerei eigentlich nur als ganz natürliche Folge einer konsequenten Handlungsweise erklären, die zwangsläufig zu diesem Ende führen musste. Das würde auch die Einteilung seiner Bilder in voneinander unabhängige Werkphasen gegenstandslos machen. Es gibt ja eine buddhistische Grundhaltung im Leben von Schönebeck, aus der ich meine Auffassung hierzu herleite: Seine frühen Bilder sind wohl nicht, wie oft gesagt wird, als Verarbeitung eines Kriegstraumas zu verstehen. Dem hat ja auch Schönebeck selbst widersprochen. Vielmehr scheinen mir diese Bilder die leidvolle Existenz des Menschen im buddhistischen Sinne widerzuspiegeln. Der Mensch nimmt sich ja selbst als kleines, unbedeutendes Sandkorn in einer ihn völlig erschlagenden, unfassbar riesigen Welt wahr. Ihm bleibt nur die Hoffnung, nach seinem Tod in einer anderen, besseren Welt weiter zu leben. Die in geradezu grotesker Weise unwirklichen Kreuzigungsbilder stehen meines Erachtens für das in gleicher Weise groteske Missverständnis unserer scheinbar so realen, objektiven Welt. Hier wird im Grunde der unwissende und irregeleitete Mensch, der auf ein besseres Jenseits hoffen muss, gekreuzigt, der aber seiner Auferstehung harrt, einer Auferstehung zu Lebzeiten in einer Welt des Erwachens zum wahren Menschen (beispielhaft: Der wahre Mensch von 1964, heute in der Pinakothek der Moderne und die nachfolgenden Porträtbilder). Mit diesen wenigen Bildern hat das malerische Werk Schönebecks ein Ende gefunden. Wie hätte es denn auch danach noch weitergehen sollen und in welcher Form? Es war damit ja alles gesagt.

Haben Sie mit Schönebeck irgendwann darüber gesprochen?

Wir trafen uns nach der Retrospektive von 2011 im Restaurant Mancini in Berlin. Im Laufe des Gesprächs, an dem auch Pamela Kort, die Kuratorin seiner Retrospektive in der Schirn Kunsthalle, teilnahm, kam auch die Rede auf diese Frage, warum Schönebeck aufgehört haben könnte zu malen. Ich erläuterte kurz meine diesbezügliche Auffassung, woraufhin Schönebeck sagte, dies käme der Sache sehr nahe. Frau Kort und ich stimmten darin überein, dass danach eigentlich nur noch Landschaftsbilder, vielleicht auch Stillleben denkbar gewesen wären. Dazu hat Schönebeck sich nicht geäußert.

Wie haben Sie Schönebeck damals erlebt?

Schönebeck war ja, wie ich ihn kenne, keiner, der die Gesellschaft gesucht oder gesellschaftliche Konventionen anerkannt hätte. Er konnte mit gesellschaftlichen Regeln, die anderen ganz selbstverständlich schienen, nicht gut umgehen. Ganz im Gegenteil: Er hat versucht, sich von derartigen begrenzenden Konventionen und einer entsprechenden Denkweise zu befreien. Sich von der Gesellschaft zu emanzipieren, war ihm sicherlich Voraussetzung für eine kontemplative – im Gegensatz zu einer handelnden – Lebensweise in einer Jahrtausende alten buddhistischen und taoistischen Tradition.

Eugen Schönebeck, Kreuzigung, 1964, Städel Museum, Frankfurt am Main, © VG Bild-Kunst, Bonn 2021

Die Kreuzigung verbindet beispielhaft zwei Werkphasen Schönebecks. Können Sie sich erinnern, was Sie damals gerade an dem Bild gereizt hat?

Ich habe 1974 an einer Konferenz in den Räumen des Unternehmens, für das ich damals tätig war, teilgenommen. Gegenüber von mir hing die Kreuzigung, die ich zunächst eher beiläufig und bald immer länger betrachtete. Beim Blick in die Augen des kleinen Kopfes hatte ich das Gefühl, in eine dahinter liegende Weite und Leere zu schauen, in eine erhebende und befreiende Leere. Ich habe das Bild einfach offen und unvoreingenommen betrachtet, ohne mir darüber irgendwelche Gedanken zu machen, man kann sagen, mit einem leeren Bewusstsein. Das Bild war wie ein Spiegel für mich, der genau das spiegelt, was hineinschaut. Mehr kann doch ein Bild gar nicht bieten als etwas Bedeutsames in seinem Betrachter offenzulegen. Ich freue mich sehr, dass mein Lieblingsbild nun dauerhaft im Städel bleiben wird.

In bester Gesellschaft: Die Kreuzigung in den Gartenhallen im Städel Museum

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.