Wer war Lotte Laserstein?

Vor wenigen Jahren kannte kaum jemand ihren Namen – nun widmet das Städel Lotte Laserstein eine eigene Ausstellung. Ein Gespräch mit den Kuratoren über das Vergessen und Neuentdecken dieser sehr zeitgemäßen Künstlerin.

Lasersteins Werk gehört zu den großen Wiederentdeckungen der vergangenen Jahre. Das Städel hat bereits zwei ihrer Porträts erworben und zeigt nun eine große Ausstellung. Warum war Laserstein überhaupt in Vergessenheit geraten?

Elena Schroll: Lotte Laserstein gehört zu einer Generation von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern, deren Karriere in der Weimarer Zeit gerade erst begonnen hatte. Sie war ein Rising Star, aber längst nicht auf ihrem Zenit angekommen. Ihre Werke waren noch nicht in die Museen eingezogen, als die Nationalsozialisten sie zur Flucht zwangen. Hinzu kommt, dass die Nachkriegsforschung vor allem die künstlerischen Positionen rehabilitierte, die in den Ausstellungen „Entartete Kunst“ diffamiert worden waren. Dazu gehörte Lasersteins Werk nicht.

Alexander Eiling: Als figurativ arbeitende Künstlerin war ihr Werk nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gefragt. Die vorherrschende Kunstrichtung in Westeuropa und den USA war die abstrakte Kunst, die ein Gegenbild zum Sozialistischen Realismus des Ostens liefern sollte. Laserstein erfand ihren Stil nach dem Krieg jedoch nicht neu. In ihrer Kunst stand weiterhin der Mensch im Mittelpunkt, sie wollte nicht in die Abstraktion gehen.

Die Kuratoren der Ausstellung: Elena Schroll und Alexander Eiling

Also passte Lotte Laserstein mit ihrer realistischen Malerei nicht so recht ins gewünschte Bild?

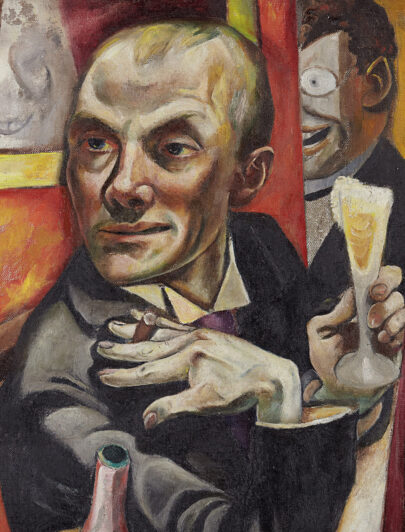

AE: Lasersteins Kunst orientiert sich deutlich am Realismus des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, an Menzel, Leibl, Schuch oder Trübner. Diese Kunstrichtung hatte an den deutschen Akademien ein langes Nachleben, während die Historiker meist in einer Abfolge von Avantgarden denken. Diese passen besser in eine fortschritts- und abstraktionsfixierte Lesart. Erst mit mehr Abstand erkennen wir, dass das Bild der Kunstlandschaft der 1920er- und 30er-Jahre differenzierter ist. Laserstein ist nicht die große Avantgardistin. Sie steht für eine konservative Moderne, die in ihrer Zeit sehr geschätzt wurde – und seit einigen Jahren wieder geschätzt wird.

Lässt sich das neue Interesse auch damit erklären, dass Lasersteins Porträts heute sehr zeitgemäß wirken? Vor allem die Frauen in ihren Gemälden könnten auch heute in Berlin oder Frankfurt auf der Straße rumlaufen.

ES: Laserstein stellt ein Thema in den Mittelpunkt ihres Werkes, das sehr modern ist und seinerzeit heiß diskutiert wurde: die Neue Frau – sportlich, kurzer Haarschnitt, selbstbewusst. Es sind Frauen, die sich für Mode und Kosmetik interessieren, arbeiten und in Männerdomänen vordringen. Damit können sich heute viele identifizieren. Genauso inspirierend ist auch ihre eigene Biografie: Laserstein hat sich eine beachtliche Karriere aufgebaut. Sie ist in dieser Hinsicht eine absolute Strategin, die sowohl künstlerisch als auch im Marketing ihrer Werke eine hohe Professionalität an den Tag legte.

Lotte Laserstein, Selbstporträt im Atelier Friedrichsruher Straße, um 1927, Öl auf Leinwand, 32 x 42 cm, Leihgabe aus Privatbesitz, Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, Foto: Kai-Annett Becker/Berlinische Galerie, © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Wie hat sie sich ihre Karriere aufgebaut?

ES: Sie hat sich zunächst ganz traditionell akademisch ausbilden lassen, worauf sie ausgesprochen stolz war. Man muss bedenken: Künstlerinnen hatten ganz andere Ausgangsbedingungen als ihre männlichen Kollegen. Ihnen war bis in die frühen Jahre der Weimarer Republik untersagt, an den Kunstakademien zu studieren. Nach dem Ersten Weltkrieg loteten Frauen ihre Rolle in der Gesellschaft insgesamt neu aus und erkämpften sich neue Freiheiten – auch den Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten.

Lotte Laserstein vor dem Gemälde „Abend über Potsdam“, fotografiert von Wanda von Debschitz-Kunowski, undatiert, Berlinische Galerie – Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, Foto: Anja Elisabeth Witte / Berlinische Galerie

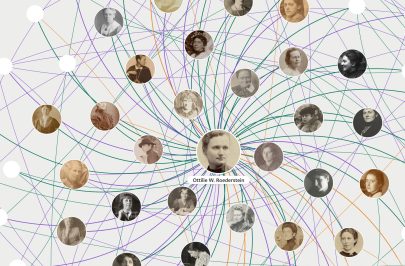

Laserstein ging ihre Karriere mit einem unglaublichen Arbeitsethos und viel Ernsthaftigkeit an. Sie war keine Bohemienne, kein Partygirl, das sich treiben ließ. Nach ihrem Abschluss eröffnete sie eine private Malschule und hatte damit die finanzielle Sicherheit, als junge, noch unbekannte Malerin ihre Karriere voranzutreiben. Schnell beteiligte sie sich an Wettbewerben und publizierte ihre Gemälde in Modemagazinen, um ihren Namen auch über Berlin hinaus bekannt zu machen. Sie engagierte sich in Künstlerinnenvereinen und schuf sich dadurch ein breites Netzwerk, das ihr Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten bot. Sie hat sogar eine Presseagentur beauftragt, Rezensionen von ihr zu sammeln. So wusste sie ganz genau über die Meinungen der Kritiker Bescheid und baute gleichzeitig eine Form des künstlerischen Nachlasses auf.

AE: Diese Selbstvermarktung spiegelt sich auch in ihren Werken wider. Sie setzt sich als Schöpferin ihrer Werke mit ins Bild, erscheint im Hintergrund an der Staffelei sitzend oder stehend mit Malerkittel und Palette in der Hand. Damit zitiert sie Darstellungstypen, die schon in der Renaissance, etwa bei Dürer, verwendet wurden. Man spürt förmlich Lasersteins Faszination für die großen Meister der europäischen Malerei, für Tizian, Giorgione, Leonardo oder die niederländische Genremalerei des 17. Jahrhunderts.

Lotte Laserstein, In meinem Atelier, 1928, Öl auf Holz, 46 × 73 cm, Privatbesitz © VG Bild-Kunst, Bonn 2018, Foto: Lotte-Laserstein Archiv Krausse, Berlin

Das klingt nach dem Beginn einer respektablen Künstlerinnen-Laufbahn. Wie ging es für Laserstein unter dem Nazi-Regime weiter?

ES: Für sie persönlich hat sich die Situation schnell zugespitzt. Laserstein war zwar christlich getauft, hatte aber jüdische Vorfahren. Nach der Machtergreifung der Nazis war schnell klar, dass sie in der braunen Ideologie als Jüdin angesehen wurde. Sie musste ihre Malschule schließen und verlor Ausstellungs- und Verkaufsmöglichkeiten. Ihr wurde immer mehr der Boden unter den Füßen weggezogen. 1937 floh sie nach Schweden und konnte damit ihr Leben und einen großen Teil ihrer Werke retten. Allerdings musste sie auch wieder ganz von vorne anfangen, sich in dem fremden Land einfinden, die Sprache lernen und ihre Karriere erneut mühsam aufbauen.

War es auch das Ende ihrer Karriere? Die Frankfurter Ausstellung konzentriert sich auf die 1920er- und 30er-Jahre, bevor Laserstein ins Exil ging.

AE: In den Berliner Jahren hat Laserstein ihre überzeugendsten Werke geschaffen. Die Porträts haben eine bestechende psychologische Tiefe; sie gehen einem nicht mehr aus dem Kopf. Die Malerin war in diesen Jahren auch am Puls der Zeit: In Berlin war die Konkurrenz groß, dort musste sie sich behaupten. Wir sollten uns heute aber auch vor Augen führen, dass Lasersteins Karriere nie abgebrochen ist. Sie hat auch im Exil bis zu ihrem Tod viel produziert und war an Ausstellungen beteiligt. Nun war Schweden in den 1950ern nicht vergleichbar mit dem Berlin der 1920er: Das Land war sehr konservativ und Laserstein passte sich dieser Umgebung an. Sie malte Auftragsporträts, Bauernkinder und Blumenstillleben, während Jackson Pollock in New York an seinen Drip Paintings arbeitete. So ist sie über die Grenzen von Schweden hinaus in Vergessenheit geraten. Dabei hat sie auch in ihrer zweiten Heimat das erreicht, was sie immer wollte: von ihrer zu Kunst leben. Insofern ist ihre Geschichte eine Erfolgsgeschichte.

Was können wir heute von dieser Wiederentdeckung lernen?

ES: Lasersteins Kunst führt uns unser eigenes Schubladendenken vor Augen, denn sie passt in so vieler Weise in keine hinein: weder zur Neuen Sachlichkeit, noch zur Abstraktion. Sie zeigt zwar moderne Städterinnen, aber nicht die Vergnügungsindustrie und Feierkultur, für die die Goldenen Zwanziger bekannt sind. Gleichzeitig sieht man bei ihr aber auch nicht die Schattenseiten der Zeit, die sozialen Abgründe und politischen Spannungen. Da ist nichts Subversives oder offensichtlich Zeitkritisches, sie fängt viel mehr ganz subtil ein Stimmungsbild der Zwischenkriegsgesellschaft ein.

AE: Wir haben im Museum ja die Aufgabe, das scheinbar so gut ausgeleuchtete Mosaik der Moderne um ein paar Steinchen zu bereichern. Die Hauptwege der Kunstgeschichte sind hinlänglich bekannt, aber wo ist unser blinder Fleck? Wo haben wir noch nicht so genau hingeschaut? Bei Lasersteins Werk, besonders dem der Berliner Jahre, lohnt unbedingt ein neuer Blick!

Lotte Laserstein, Russisches Mädchen, um 1928, Öl auf Holz, 32 × 23 cm, Sammlung Linda Sutton und Roger Cooper, London, Foto: Städel Museum © VG Bild-Kunst, Bonn 2018

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.