„Ich lerne jeden Tag etwas“

Dürfen wir vorstellen: Alexander Eiling ist neuer Sammlungsleiter für die Kunst der Moderne, überzeugter Frankfurter – und nicht zum ersten Mal am Städel.

Sie kennen das Städel noch aus Ihrer Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Graphischen Sammlung. Wie ist es, nach elf Jahren wieder zurück zu sein?

Alexander Eiling: Vertraut und neu zugleich. Es sind noch viele Kollegen von früher da, was mich besonders freut. Aber das Haus hat sich in der Zeit wahnsinnig weiterentwickelt. Als ich 2002 hier angefangen habe, gab es eine T-Online-Adresse fürs gesamte Haus, seitdem hat sich doch einiges an Digitalisierung getan. Aber auch an anderen Stellen ist alles viel ausdifferenzierter. Es gibt mehr Abteilungen, die sich um spezielle Dinge kümmern. Die braucht es auch, weil die Taktung ebenfalls höher ist. Wir hatten zwar schon damals viele Ausstellungen, aber das Tempo hat sich noch mal gesteigert.

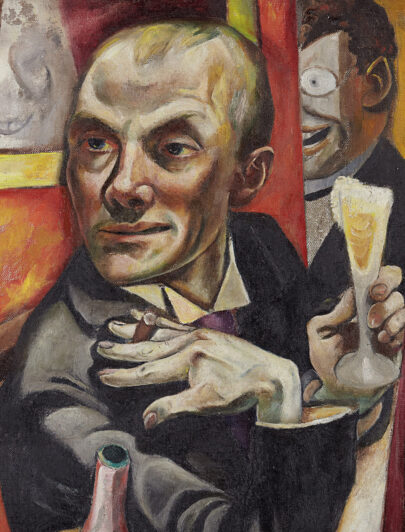

Alexander Eiling vor einem seiner Lieblingswerke, Picassos „Fernande“

Als Frankfurter waren Sie ja nie richtig weg beziehungsweise immer wieder da. Was gefällt Ihnen so an der Stadt?

Eiling: Ich bin natürlich total voreingenommen… Was mir gut gefällt, ist die Größe. Frankfurt hat alles, was eine Großstadt haben muss, und fühlt sich doch privat an. Es gibt sehr viel Bürgersinn hier. Man kümmert sich um seine Stadt, fördert und ist stolz auf das, was man erreicht hat. Die Frankfurter warten nicht, bis das Gute von Oben kommt. Und dann ist Frankfurt natürlich international, die Menschen sind offen. Ich gehe auch gerne essen. Das kann man hier sehr gut.

Wie sind Sie zur Kunst gekommen?

Eiling: Über einen Umweg. Ich habe zuerst Jura und Fremdsprachen studiert – also auf die vermeintlich sichere Bank gesetzt. Mit Jura habe ich mich aber ziemlich gequält. Ich wollte dann als Ausgleich noch meine andere Seite beleben und habe Kunstgeschichte dazu genommen. Da habe ich auf einmal gemerkt, wie leicht es mir fällt, etwas zu tun, was wirklich Spaß macht. Wenn man sich gegen die eigene Neigung entscheidet, fällt einem das doch irgendwann auf die Füße.

Wann war klar, dass Sie Kurator werden wollen?

Eiling: Auch das war ein Prozess. Ich habe eine Zeitlang in Schottland studiert und mich dort mit mittelalterlicher Kunst beschäftigt, vor allem mit Buchmalerei und Arbeiten auf Papier. Und als ich später mit meinem Magister fertig war, wurde hier am Städel eine Aushilfe für die Graphische Sammlung gesucht. Da habe ich einfach mal angerufen. Zu dem Zeitpunkt dachte ich aber noch nicht, dass ich Kurator werden wollte.

Ich bin dann tatsächlich fünf Jahre am Städel geblieben und habe von der Aushilfe bis zum wissenschaftlichen Mitarbeiter alle Stationen durchlaufen. Parallel habe ich promoviert, wusste aber, dass ich nicht an der Uni bleiben wollte. Dafür hat mich die Arbeit mit den Originalen total angefixt. Genau dafür ist die Graphische Sammlung ein großartiger Ort, man kann hier buchstäblich in jede Kiste gucken und sich überraschen lassen. Ich habe in dieser Zeit viel mehr über Kunst gelernt als jemals an der Uni. Danach war ich fürs Museum gefangen.

Was fasziniert Sie am Kuratieren?

Eiling: Ich lerne jeden Tag etwas. Man hat zwar lange studiert und kommt mit seinen eigenen Erfahrungen an, trotzdem lehrt einen die Kunst immer wieder etwas Neues, stellt alte Erkenntnisse infrage. Ich habe bei meiner Arbeit nie das Gefühl, „fertig“ zu sein. Das finde ich wahnsinnig faszinierend.

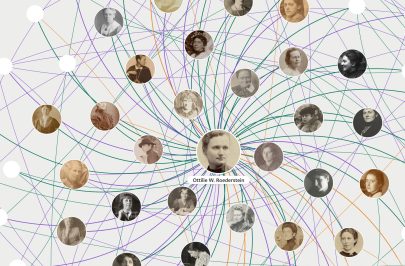

„Lotte Laserstein“ ist die erste Ausstellung unter Alexander Eiling als Sammlungsleiter. Gerade arbeitet er am Katalog.

Als Sammlungsleiter sind Sie eine Art Filter der großen Städel Sammlung: Sie entscheiden, was gezeigt wird. Nach welchen Kriterien wählen Sie eine Sammlungspräsentation aus? Nach Lieblingsbildern? Großen Namen?

Eiling: Wenn ich nach Lieblingsbildern gehen würde, wäre ich hier falsch. Meine Aufgabe ist es schon, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es geht darum zu schauen, was relevant ist: Was macht eine Tür auf, die vorher verschlossen war? Ich möchte es vermeiden, in Avantgarden zu denken, trotzdem frage ich mich, was in einer gewissen Zeit eine Qualität hatte und uns heute noch etwas über diese Epoche sagt. Wir haben natürlich ein Depot voller Werke, aber die sind nicht alle gleich gut. Bei machen Bildern fragt man sich, wie die bloß in die Sammlung gekommen sind. Und dann macht man wieder spannende Entdeckungen, die man in die Galerie hängen möchte. Hier kann man das Persönliche mit Sicherheit nie ganz ausblenden. Aber vor allem ist ein durch jahrelanges Sehen, Vergleichen und durch viele Referenzen geschulter Blick, der ein Qualitätsbewusstsein formt.

Bestimmt sich so eine Relevanz immer wieder neu?

Eiling: Es gibt KünstlerInnen, die waren und werden immer relevant sein. Viele waren aber auch lange in Vergessenheit geraten. Lotte Laserstein, der wir im Herbst eine eigene Ausstellung widmen, ist so ein Beispiel.

Lotte Laserstein, Russisches Mädchen mit Puderdose, 1928, Öl auf Holz, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild Kunst, Bonn 2017

Zu ihrer Zeit, vor allem in den späten Zwanziger- und frühen Dreißigerjahren in Berlin, war sie keine unentdeckte Künstlerin, sondern durchaus erfolgreich. Als Jüdin musste sie nach Schweden emigrieren und ist nach dem Krieg in Vergessenheit geraten. Dabei sind ihre Arbeiten nicht nur qualitativ sehr gut, sie erzählen uns auch etwas über ihre Zeit. Deswegen widmen wir ihr eine Ausstellung. Laserstein zeigt aber auch, wie wichtig es ist, seine eigenen Überzeugungen immer wieder infrage zu stellen. Vor zwanzig Jahren hätte ich sie noch nicht gekannt. Da muss ich mir eingestehen, dass die Zeit auch bei mir vieles verändert.

Wieviel Zeit verbringen Sie gerade so im Depot?

Eiling: Zu wenig. Ich bin ja seit knapp zwei Monaten hier und wir arbeiten schon an mehreren Ausstellungen parallel. Nach Laserstein ist 2019 Van Gogh mit einer großen Ausstellung dran. Es folgen weitere Projekte im Bereich der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts. Dafür müssen wir jetzt schon Konzepte schreiben, Leihgesuche verschicken, Dienstreisen unternehmen. Die Vorlaufzeiten der Ausstellungen sind einfach sehr lang, vor allem bei internationalen Leihgaben.

Als Kurator in Karlsruhe haben Sie mit Cézanne und Degas schon zwei der ganz großen französischen Maler gezeigt. Möchten Sie an diese Linie anknüpfen?

Eiling: Es gibt immer Fragen, die ich mir als Kurator beantworten möchte. Als ich zu Degas gearbeitet habe, war Cézanne the Elephant in the room. Daraufhin wollte ich mit Cézanne weitermachen und bin wieder auf weiterführende Fragestellungen gestoßen. Neue Ausstellungen kristallisieren sich also meistens aus meinen früheren Beschäftigungen heraus, dieser Prozess funktioniert sehr organisch. Bei monografischen Ausstellungen möchte ich nicht jemanden vom Früh- bis zum Spätwerk zeigen, sondern einen neuen Zugriff auf den Künstler geben.

Wo sehen Sie die Sammlung in fünf Jahren?

Eiling: Die Sammlung kann man noch sehr schön weiterentwickeln! Momentan schaue ich gerade ins 19. Jahrhundert. Es gibt Werke in der Sammlung, die noch einen Spielpartner brauchen. Da kann ich mir noch das ein oder andere an Namen und Positionen vorstellen. Meine Devise ist, ganz im Sinne des Museumsgründers Johann Friedrich Städel, das Gute gegen das Bessere zu ersetzen. Und Werke zu zeigen, die die hohe Qualität der Sammlung halten.

Das klingt nach Big Names.

Eiling: Ich habe nichts gegen Trouvaillen. Ich kaufe aber lieber weniger, dafür das Richtige. Ich muss nicht akkumulieren, sondern möchte mit neuen Werken ganz spezifisch die Sammlung in Bewegung setzt. Es ist wie beim Billard: Wenn man eine Kugel gegen die anderen schießt, passiert plötzlich etwas. Ein einziges Werk kann eine Sammlung verändern und eine ganz andere Richtung aufmachen.

Wenn Sie sich ein Werk für ihr Wohnzimmer aussuchen könnten, welches wäre das?

Eiling: Da gäbe es einige…

Also wirklich was fürs Wohnzimmer!

Eiling: Dann Picassos Fernande.

Und welches Werk lässt Sie nicht los?

Eiling: Ganz klar: Degas, die Orchestermusiker. Ein großartiges Bild. In kleiner und dichter Güte steckt hier die ganze Ideenwelt von Degas drin. Ich bin jedes Mal erstaunt darüber, wie klein es ist. Es sollte viel größer sein.

Edgar Degas, Die Orchestermusiker, 1872; Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum, U. Edelmann

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.