Van Goghiana

„Ihr solltet euch nicht Brücke, sondern van Goghiana nennen,“ spöttelte Emil Nolde einmal über die Künstlergruppe um Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff. Was sahen die jungen Expressionisten in van Gogh?

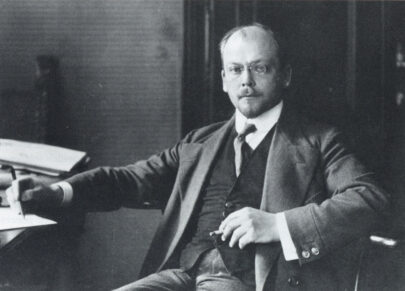

Seine Studenten waren offenbar „außer Rand und Band“ geraten, befand Fritz Schumacher, Architektur-Professor und Zeichenlehrer an der Technischen Hochschule Dresden. Plötzlich „begannen die künftigen Brücke-Leute, zu meinem Schrecken höchst unordentlich zu zeichnen. Ich schob es auf den Einfluss einer van Gogh-Ausstellung, die damals in Dresden Aufsehen machte. Aber in Wahrheit brach hier die Zukunft durch, und ein Berufswechsel vollzog sich unsichtbar.“

Ausstellungsansicht MAKING VAN GOGH, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

Besagte Ausstellung, die 1905 in der Galerie Ernst Arnold – damals die erste Adresse für neue internationale Kunst in Dresden – stattfand, muss tatsächlich einen bleibenden Eindruck bei den Studenten Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Karl Schmidt-Rottluff und Fritz Beyl hinterlassen haben: Die vier Gründungsmitglieder der Brücke konnten hier 50 Werke von Vincent van Gogh im Original sehen – etwa so viele wie in der aktuellen Ausstellung MAKING VAN GOGH im Städel, die sich um die Rezeptionsgeschichte van Goghs in Deutschland dreht. Wie groß der Einfluss des Niederländers auf deutsche Künstlerinnen und Künstler war, zeigt sich eindrücklich in den Werken der Brücke-Künstler: Ohne van Gogh hätte es diese Künstlergruppe und den deutschen Expressionismus wahrscheinlich so nie gegeben.

Vincent van Gogh, Weiße Hütten bei Saintes-Maries, 1888, Öl auf Leinwand, Kunsthaus Zürich, Geschenk von Walter Haefner, 1995

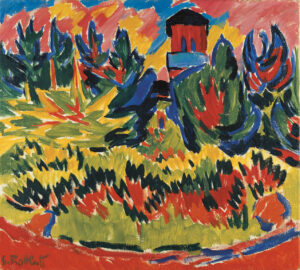

Heute dürfen wir nicht vergessen, dass man Anfang des 20. Jahrhunderts die Malerei van Goghs in Deutschland vor allem durch Schwarz-Weiß-Abbildungen aus Publikationen und Kunstzeitschriften kannte. Die Dresdner Van-Gogh-Ausstellung war für die Studenten umso mehr Offenbarung und Befreiungsschlag: Noch im selben Jahr, 1905, wandten sich Kirchner, Heckel, Schmidt-Rottluff und Bleyl endgültig von der Architektur ab und einer radikal neuen Kunst zu: farbintensiv und kontrastreich, unmittelbar und ungestüm. Wahrhaft „unordentlich“ ging es von nun an nicht nur beim Zeichnen, sondern auch in der Malerei zu. Oft verzichteten die jungen Maler sogar auf den Pinsel und trugen die reine Farbe direkt von der Tube auf die Leinwand auf, machten sie in dicken Schichten förmlich greifbar. Ihre Motive reduzierten sie immer wieder zu vereinfachten Formen, die sich durch scharfe Farbkontraste deutlich voneinander absetzten.

Karl Schmidt-Rottluff, Roter Turm im Park, 1910, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, Dauerleihgabe aus Privatbesitz © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

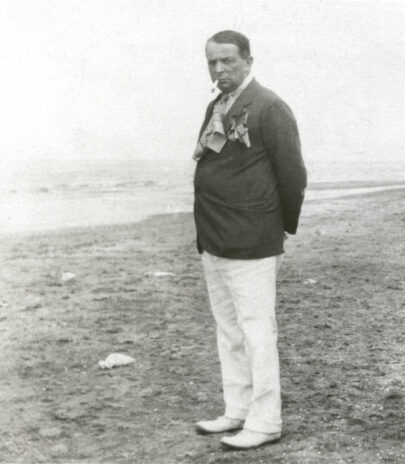

„Ihr solltet euch nicht Brücke, sondern van Goghiana nennen“, spöttelte der wesentlich ältere Emil Nolde schon bald. Er war zusammen mit Max Pechstein der Gruppe 1906 beigetreten. Jedoch kam es nach einiger Zeit zwischen Nolde und den jüngeren Brücke-Künstlern zu Spannungen, sodass er sich mit eben jenen Worten Ende 1907 wieder von der Künstlergruppe trennte.

Ernst Ludwig Kirchner, Fehmarn-Häuser, 1908, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main, Dauerleihgabe aus Privatbesitz

Die Brücke-Künstler wollten die Maßstäbe der akademischen Malerei, die noch in alten Kunst-Konventionen verhaftet war, brechen und neue künstlerische Ausdruckswege finden, indem sie „unmittelbar und unverfälscht“ wiedergaben, was sie zum Schaffen drängte. Doch die Erneuerung konnte nicht ohne Vorbilder gelingen. Es verwundert daher nicht, dass sich Kirchner, Heckel oder Schmidt-Rottluff bei ihrem Feldzug gegen die „wohlangesessenen älteren Kräfte“ einen Inspirationsgeber suchten, der selbst Autodidakt war und den der Mythos des einsamen, verkannten Künstlergenies umwehte.

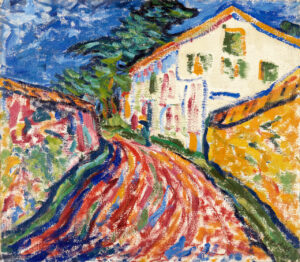

Erich Heckel, Weißes Haus in Dangast, 1908, Öl auf Leinwand, Sammlung Carmen Thyssen-Bornemisza, Leihgabe im Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid © VG Bild-Kunst, Bonn 2019

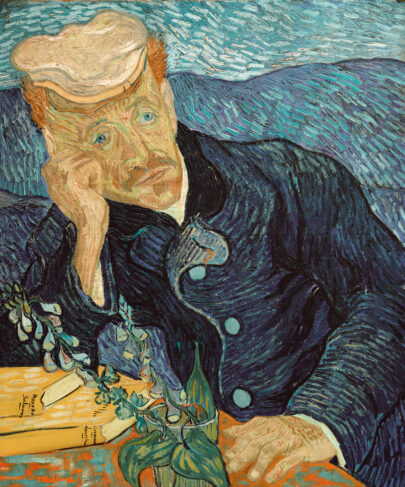

Der Blick der Brücke auf ihr 1890 verstorbenes Vorbild war ein verklärter Blick, der unter anderem durch die Van-Gogh-Biografie von Julius Meier-Graefe – damals ein Bestseller in Deutschland – entscheidend geprägt wurde: „Es war ein Exzess ungeheuerlicher Art, bei dem die Farbe wie Blut herumspritzte. Er machte die Malerei nicht mit den Händen, sondern mit den nackten Sinnen…,“ so wild beschrieb Meier-Graefe den angeblichen Malprozess van Goghs. Die Brücke-Künstler entwickelten unter diesem Eindruck ihren eigenen Pinselstrich noch weiter ins Extreme. So fanden die jungen Dresdner in ihrer Malerei zu einer eigenen Darstellungsweise, die über das Imitieren hinausging und tatsächlich Ausdruck ihres inneren Erlebens war.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.