Mission van Gogh

Um 1900 war der Berliner Salon von Paul Cassirer der Hotspot für moderne Kunst. Mit Durchhaltevermögen und legendären Ausstellungen gelang es ihm, van Gogh in Deutschland berühmt zu machen.

Als Paul Cassirer am 28. Dezember 1901 die Türen seines Salons zur ersten Van-Gogh-Ausstellung in Deutschland öffnete, entbrannten hitzige Debatten. Die einen feierten den Niederländer als einen „genialen, bäuerlich derben Revolutionär“, andere befanden, dass seine Werke wohl nur „für die gebildeten Besucher dieses Salons erträglich“ seien, sprachen von „gestrichelten Absonderlichkeiten“. Eine Journalistin resümierte vernichtend über van Gogh: „leider giebt er uns, wie so viele der stammelnden Modernen, keinerlei Beweise, daß er auch anders malen kann.“ Heute klingen diese Worte umso absurder, wenn man bedenkt: Cassirer hatte so ikonische Werke wie die Sonnenblumen, Erste Schritte, nach Millet oder Die Pappeln in Saint-Rémy erstmalig nach Deutschland gebracht.

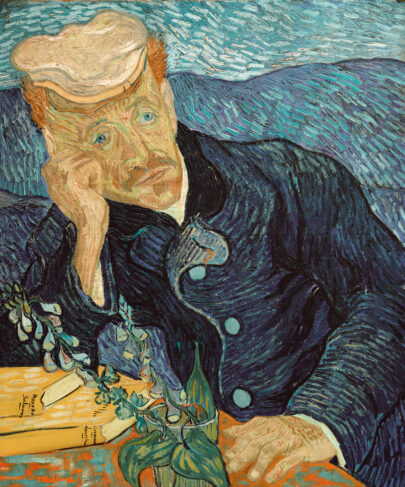

Vincent van Gogh, Die Pappeln in Saint-Rémy, 1889, The Cleveland Museum of Art, Vermächtnis von Leonard C. Hanna, Jr.

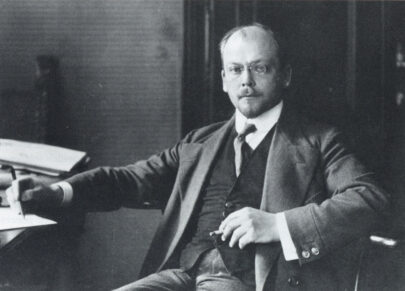

Als Galerist war Cassirer Pionier. Er setzte sich für die Werke von Cézanne, Renoir, Manet und van Gogh ein, als diese noch wenig geschätzt wurden – schon gar nicht im konservativen Deutschen Kaiserreich. Cassirer stammte aus einer wohlhabenden jüdischen Unternehmer- und Gelehrtenfamilie. 1898 gründete er mit 27 Jahren seine Galerie nahe dem Berliner Tiergarten. Eigentlich ein ungewöhnlicher Standtort, die Konkurrenz bevorzugte den Großstadttrubel an der Potsdamer Straße, wo Laufkundschaft sicher war. Doch Cassirer legte Wert auf ein exklusives Konzept: Die Salonräume am Rande eines noblen Villenviertels ließ er von dem belgischen Architekten Henry van de Velde einrichten. Um einzelne Kunstwerke für potenzielle Käufer stärker in den Fokus zu rücken, setzte er sie gut beleuchtet und auf Augenhöhe des Publikums in Szene.

Das Lesezimmer des Kunstsalon Paul Cassirer in Berlin, gestaltet von Henry van de Velde, 1898

Gleichzeitig entwickelte er zusammen mit seinem Vetter Bruno eine perfekte Publicity-Strategie: Waren die beiden in den Gründungsjahren noch als Partner im Geschäft tätig, teilten sie ab 1901 die Aufgabenbereiche, arbeiteten aber weiterhin eng zusammen. Bruno übernahm die Leitung des gemeinsamen Kunstverlags und Paul die Galerie. In seiner Zeitschrift Kunst und Künstler veröffentliche Bruno immer wieder Artikel zu den von Paul präsentierten Ausstellungen und schürte damit Interesse.

Paul Cassirer am Strand im niederländischen Noordwijk, 1925

Von den kritischen Reaktionen auf seine erste Van-Gogh-Ausstellung ließ sich Paul Cassirer glücklicherweise nicht beirren, auch wenn sich das Geschäft mit dem Künstler für ihn finanziell zunächst nicht lohnte. In den folgenden Jahren engagierte er sich unermüdlich, van Gogh einem größeren Publikum bekannt zu machen – mit Erfolg. Der Galerist war ein umtriebiger Netzwerker und pflegte enge Beziehungen zu Johanna van Gogh-Bonger, der Schwägerin und Nachlassverwalterin des Künstlers. Mit ihrer Unterstützung konnte er vor dem Ersten Weltkrieg um die 15 Ausstellungen ausrichten sowie zahlreiche Werke an Sammler und Museen vermitteln.

Vincent van Gogh, Erste Schritte, nach Millet, 1890, The Metropolitan Museum of Art, Schenkung von George N. und Helen M. Richard

Durch seine Umtriebigkeit wurden auch andere renommierte Salons auf van Gogh aufmerksam, darunter die Galerie Ernst Arnold und der Kunstsalon Emil Richter in Dresden sowie die Moderne Kunsthandlung Brakl & Thannhauser in München. Innerhalb kurzer Zeit entwickelte sich van Gogh vom No-Name zu einem der begehrtesten und teuersten Maler auf dem Kunstmarkt. Die letzte umfangreiche Van-Gogh-Retrospektive in Cassirers Galerie von 1914 markiert einen Höhepunkt der frühen Van-Gogh-Rezeption. Nur wenige Wochen vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs konnte er noch einmal 151 Werke des Künstlers versammeln. Gleichzeitig veröffentlichte er zusammen mit Johanna van Gogh-Bonger die erste Gesamtausgabe der Briefe von Vincent und Theo van Gogh. Die Publikation machte van Goghs Arbeitsweise und Biografie einem großen Publikum zugänglich – wurde zum absoluten Bestseller und damit zu einem weiteren wichtigen Baustein für die Mythenbildung um den Künstler.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.