Wie können wir Krankheit neu betrachten?

Was erzählen ein Andachtsbild, ein barockes Stillleben und ein Landschaftsgemälde über die Bedeutung von Krankheit und Tod fürs Leben? Eine Medizinerin und eine Kunsthistorikerin diskutieren – auch darüber, wie Kunst heilsam sein kann.

Chantal Eschenfelder (Städel Museum): Die Madonna in der Mitte, umgeben von vier Heiligen: Rogier van der Weyden hat das kleine Andachtsbild in den 1450er-Jahren wohl für die berühmte Florentiner Familie Medici gemalt. Spannend ist nun, dass hier auf der rechten Seite zwei Ärzte zu sehen sind: die Heiligen Kosmas – mit einem Uringlas und Rezept in Händen – und Damian mit einem Salblöffel. Medici bedeutet auf Italienisch „Ärzte“. Also wird das Format des Andachtsbilds in gewisser Weise zweckentfremdet: Eigentlich benutzte man ein solches Bild ja zur Glaubenspraxis; es dient hier aber auch der Selbstdarstellung der mächtigen Bankiersfamilie. Wie sehen Sie die beiden Arztfiguren aus Ihrer heutigen Sicht als Medizinerin?

Elke Jäger: Ich finde das Gemälde interessant: In den Gesichtern drückt sich eine Besorgnis und Ernsthaftigkeit aus, die an all die gesundheitlichen Katastrophen in der Geschichte Europas zu erinnern scheinen. Dabei verbinden sich in dem Bild Glaube, religiöse Praxis und ärztliches Handeln. Ärztliches Tun war fast immer mit dem Glauben an einen göttlichen Beistand und auch religiöse Utensilien gebunden. Tatsächlich können Ärzte ja auch heute nicht immer ursächlich und sicher erfolgreich behandeln – die Corona-Pandemie führt uns dies gerade eindrucksvoll vor Augen.

Rogier van der Weyden, Medici Madonna, ca. 1453-1460, Mischtechnik auf Eichenholz, Städel Museum, Frankfurt am Main

Eschenfelder: Angesichts der Arztheiligen denkt man natürlich auch an die vielen Pestepidemien in Europa – allen voran das sogenannte Große Sterben Mitte des 14. Jahrhunderts, das weite Teile der Bevölkerung dezimiert hat. Auch heute erleben wir eine fast unkontrollierbare, lebensbedrohliche Krankheitswelle. Welches „Bild“ vermitteln unsere Ärzte und Virologen in der aktuellen Corona-Situation?

Jäger: Man könnte die beiden Arztheiligen tatsächlich mit den heutigen Virologen vergleichen: Im Bild drücken Kosmas und Damian zwar eine gewisse Seriosität aus, aber haben eben auch besorgte, fast ratlose Mienen. Unsere Virologen müssen ihre öffentliche Rolle gerade erst lernen. In so einer direkten Nähe zur Muttergottes würde man sie heute zwar nicht abbilden, aber sie stehen in unserer jetzigen Situation für das ein, an das wir glauben könnten. Wir glauben und hoffen, dass die Ärzte uns möglichst von der Epidemie befreien mögen. Aber ohne ursächliche Behandlungsmöglichkeit sind wir in gewissem Sinne heute genauso machtlos wie die hier dargestellten Arztheiligen im 15. Jahrhundert.

Eschenfelder: Als das Gemälde entstanden ist, war der Glaube ja zentral im Leben der Menschen – menschliches Handeln war gegenüber dem göttlichen machtlos. Das frühe Sterben an allen möglichen Krankheiten gehörte zum Alltag. Das Bild ist repräsentativ für die Epoche, an deren Beginn es steht, die „Neuzeit“: Der einzelne Mensch rückte mehr und mehr in den Mittelpunkt. Dem menschlichen Tun und Beobachten, der Wissenschaft wurde neue Bedeutung zugemessen – in der Hoffnung, dem göttlichen Plan etwas entgegenzusetzen. Und das hat bis heute unsere Haltung im Umgang mit Schicksalsschlägen maßgeblich bestimmt.

Jäger: Ich würde sagen, das Gemälde verdeutlicht den Versuch, das menschliche Handeln dem Göttlichen beizustellen. Auch die moderne Medizin suggeriert ja häufig eine gewisse Allmacht. Aber vermeintlich genaue Vorhersagen und garantiert wirksame Behandlungsmethoden gibt es so nicht immer. Die Beschreibung moderner Therapiemöglichkeiten im Sinne der personalisierten Medizin schüren aber eine enorme Erwartungshaltung.

Eschenfelder: Bei den beeindruckenden medizinischen Fortschritten der letzten Jahrzehnte sieht es manchmal so aus, als könne man das Leben rein naturwissenschaftlich, ja technisch fassen. Das prägt viele Bereiche der Gesellschaft, nicht nur unseren Umgang mit Krankheiten; man denke nur an die ständig wechselnden Gesundheits- und Lifestyletrends.

Jäger: Ja, dabei geht es auch um das Ideal der Sicherheit. Eine Krankheit bringt einfach immer sehr viel Unsicherheit mit sich, im schlimmsten Fall auch eine Todesbedrohung. Es gibt nichts, was einem diese Angst nehmen kann. Und viele Patienten versagen sich die Frage, was zu tun bleibt, wenn etwa eine Behandlungsmethode nicht klappt. Ich versuche Patienten häufig dazu zu animieren, sich dieser Frage zu stellen, um passend zu den persönlichen Ressourcen Wege der Hoffnung und der Lebensgestaltung mit der Erkrankung zu finden.

Die Unsicherheit, die wir jetzt mitten in der Pandemie alle empfinden und die sich eben auch in dem Gemälde von Rogier van der Weyden spiegelt, sollten wir gerade vor diesem Hintergrund zulassen. Nur angesichts solcher Unsicherheiten können ja erst Hoffnung und Mut entstehen.

Eschenfelder: Für die Frage, wie die Menschen historisch mit ihren Ängsten und Unsicherheiten umgegangen sind, lohnt sich ein Blick auf Stillleben aus dem 17. Jahrhundert: Es sind verführerische Kompositionen, die scheinbar das Leben feiern, dabei aber über die Endlichkeit des Lebens nachdenken – so auch das Gemälde von Jan de Heem.

Jan Davidsz. de Heem, Prunkstillleben mit Früchten, Pastete und Trinkgeschirr, 1651, Öl auf Leinwand, Städel Museum, Frankfurt am Main

Jäger: Ein wunderbar gedeckter Tisch, eine aufgeschälte Zitrone, eine Orange; alles reich und ansprechend hergerichtet: Aber was ist passiert? Die Tischdecke ist weggezogen, der Pokal umgestürzt. Jemand oder etwas war da, eine Störung ist eingetreten; hier ist die menschliche Ordnung in Gefahr!

Eschenfelder: Tatsächlich verbildlicht das Gemälde den Gedanken des Memento Mori, also sich stets des eigenen Todes bewusst zu sein und das Leben vom Ende her zu denken. Gerade in den protestantischen Niederlanden im 17. Jh. wurden auf diese Weise Moral- und Tugendvorstellungen vermittelt: Das nur halbvolle Glas verkörpert die bürgerliche Tugend der Mäßigung; das wie ein Bettlaken zerwühlte Tischtuch verweist auf körperliche Ausschweifungen, gerade nach übermäßigem Alkoholgenuss und die nicht mehr frischen Früchte führen die Vergänglichkeit der Natur vor Augen. Man versteckt religiöses Gedankengut in solchen Bildformen: Alles Irdische muss vergehen, aber es gibt die Verheißung auf das Leben nach dem Tod. Solche Wege, sich den Gedanken an den Tod vor Augen zu halten sind heute fast gänzlich verschwunden.

Jäger: Dabei sind wir ja gerade jetzt wieder mit einer Bedrohung konfrontiert, die alle gleichermaßen treffen kann – so etwas haben wir beide in unserer Lebenszeit noch nicht erlebt. Der Schicksalsgedanke wird auch in der medizinischen Behandlung plötzlich sehr wichtig. Viele Menschen betrachten ihr eigenes Leben mit ganz anderen Augen.

Eschenfelder: Die Konfrontation mit der eigenen Vergänglichkeit ist eine große Herausforderung für die menschliche Seele. Gleichzeitig sind es die seelischen Kräfte, die uns helfen, diese Bedrohungen zu verarbeiten, uns Mut und Zuversicht verleihen. Auch in der Kunst gibt es dafür Beispiele. Im 17. Jahrhundert beginnt eine Veränderung in der Landschaftsmalerei: Die Landschaft wird zum Träger von Stimmungen, zum Spiegelbild der menschlichen Seele, vom dramatischen Gewitter bis zur friedlichen Idylle. Auch in diesem Gemälde von Félix Vallotton entwickelt sich aus dem unglaublichen Kontrast von dunkelblauer Gebirgskette und dem Gelborange der untergehenden Sonne eine ganz eigentümliche Abendstimmung. Inwieweit kann eine Betrachtung solcher Werke – jenseits des rein ästhetischen Genusses – von medizinischem Interesse sein?

Félix Vallotton, Jura-Landschaft bei Romanel, 1900, Öl auf Malpappe, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: U. Edelmann

Jäger: Seine eigenen Gedanken vor einem Kunstwerk zu reflektieren kann Tore öffnen. Hier setzen wir auch bei der Krebstherapie an. Unsere Patienten befinden sich relativ unvorbereitet in einer überwältigenden Situation: Ihnen werden die Diagnose und Behandlungspläne mitgeteilt, eine Operation zugemutet, eine Chemotherapie. Dabei haben sie kaum eine aktive Rolle in dem Geschehen und Ärzte kümmert es selten, welche Effekte das auf die Patienten hat. Es ist sehr wichtig, das durch die Diagnose ohnehin verletzte Seelenleben der Patienten zu stärken.

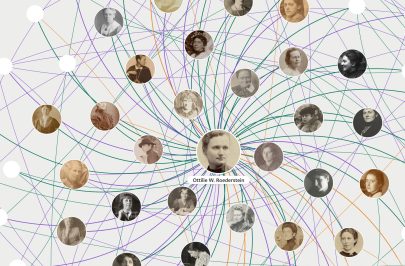

Das Vermittlungsprogramm Kunst zum Leben im Städel greift diesen Gedanken auf: Die Krebspatienten sollen gerade nicht als Verwundete empfangen werden. Beim Betrachten der Kunst kommen eigene Erinnerungen und Erfahrungen konnotativ zum Vorschein, die sich zunächst auf andere Inhalte als die Krankheit beziehen. Durch diese kurzzeitige Horizonterweiterung werden die Empfindung des eigenen Krankheitsschicksals relativiert und Verarbeitungsmechanismen aktiviert. Das Nachdenken darüber, was individuell als wünschens- und erstrebenswert gilt, kommt häufig in unserer Gesellschaft zu kurz. Etwas wahrnehmen, erinnern oder auch im Museumsatelier schaffen zu können, fördert die Konzentration auf eigene Bedürfnisse und Wünsche im Szenario der Krankheit. Wir konnten feststellen, dass Kunst zum Leben damit einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität leistet.

Wir alle erfahren gerade eine gewisse Auflösung normaler gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Funktionszusammenhänge und erleben vielfach eine Ausgrenzung aus gewohnten privaten und beruflichen Netzwerken – ähnlich den Erlebnissen unserer Patienten nach Diagnose einer schwerwiegenden Krebserkrankung. Allmählich erobern wir uns manche Bereiche des gesellschaftlichen Lebens zurück – das Treffen mit Freunden und Familie etwa, oder auch der Museumsbesuch. Vielleicht können wir jetzt besser nachvollziehen, wie sich eine solche Ausgrenzung durch eine schwere Krankheit anfühlt. Auch diese schwer betroffenen Personen wieder ins gesellschaftliche Geschehen mitzunehmen, das sollten wir nicht vergessen.

Chantal Eschenfelder (links) und Elke Jäger in der Sammlung des Städel Museums

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.