„Das Ende der Fotografie“

Aus Fotografie-Studenten wurde in den Achtzigern ein Phänomen: die Becher-Klasse. Wie sie unser Bildverständnis nachhaltig veränderten, erklären die Kuratoren Martin Engler und Jana Baumann.

Ist das noch Fotografie? Die Kuratoren Martin Engler und Jana Baumann in der Ausstellung „Fotografien werden Bilder. Die Becher-Klasse“

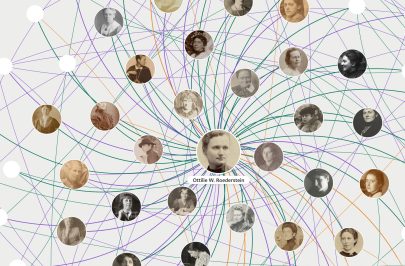

Zwischen 1976 und 1998 haben um die 70 Studentinnen und Studenten die Klasse von Bernd und Hilla Becher besucht. Die Ausstellung „Fotografien werden Bilder. Die Becher-Klasse“ zeigt neun von ihnen. Wieso stehen ausgerechnet sie für die Becher-Klasse?

Jana Baumann: Wir zeigen in der Ausstellung die Studenten der ersten Becher-Klasse. Der Großteil von ihnen, sechs, sind international sehr erfolgreich geworden. Aber auch die weniger bekannten Künstler haben ein spannendes und wichtiges Werk. Sie alle eint, dass sie die Fotografie als künstlerisches Medium wiederentdeckt haben, eben mit Beginn ihres Studiums bei den Bechers. Und sie haben Ideen der Konzeptkunst, der Minimal Art und zuletzt auch der Malerei in die Fotografie übertragen und damit das Medium neu definiert. Sicherlich waren sie auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort.

Martin Engler: Der Begriff Becher-Klasse oder Becher-Schule war damals ja erst einmal, wie so oft, ein Not-Name, um ein neues Phänomen auf dem Kunstmarkt zu fassen. Dieses Phänomen bestand eben nicht ganz zufälligerweise aus mehreren Schülern einer Klasse in Düsseldorf. Wir wollten mit der Ausstellung diese Beschreibung kunsthistorisch fassen: Gibt es wirklich einen Grund dafür, dass die Lehrer dieser Schule den Namen gegeben haben? Und definitiv kann man mit den neun Künstlern nicht nur einen Klassenverbund abbilden, sondern eben auch Entwicklungen nachvollziehen, die über diese Gruppe hinaus relevant sind für eine neue Bedeutung von Fotografie, die sich dann Ende der Achtziger durchgesetzt hat.

Ausstellungsansicht „Fotografien werden Bilder. Die Becher-Klasse“

Es gibt weder den einen Becher-Stil, noch ein Motiv oder Thema, an dem sich die Arbeiten der Künstler festmachen lassen. Was eint die hier ausgestellten Becher-Schüler?

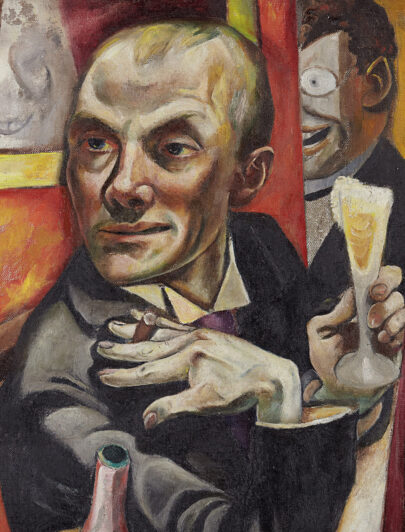

Engler: Bei Stil sind wir immer sehr stark auf sowas wie „Impressionismus“ oder „Geometrie“ festgelegt. Der Stil bei den Becher-Schülern lässt sich allerdings weniger an der Oberfläche der Bilder ablesen. Ihnen geht es nicht darum, die Realität eins zu eins abzubilden, was man eben landläufig mit der Fotografie verbindet. All diese Bilder thematisieren auf unterschiedliche Weise das Verhältnis von Realität und Abbild. Das beschreibt wahrscheinlich am besten den „Stil“, einen Moment also, in dem sich ein erweiterter Bildbegriff der Konzeptkunst in einem Bildmedium abbildet.

Gerade die frühen Arbeiten der Becher-Schüler ähneln dennoch sehr denen ihrer Lehrer. Wie kam es zur Emanzipation?

Baumann: Die Schüler haben sich zu Beginn des Studiums natürlich sehr stark an den Lehrern orientiert. Sie haben in Schwarz-Weiß gearbeitet, mit Kleinformaten, haben ihre unmittelbare Lebensumgebung untersucht. Und sie haben die Wahrnehmung zwischen Einzelbild und Serie befragt. Mit Sicherheit war die Lehrpraxis der Bechers wichtig für die Emanzipation und Suche nach der eigenen Bildsprache. Sie haben ihre Schüler zum Beispiel mit umfassenden und aktuellen Informationen zu den Entwicklungen in der amerikanischen Kunstfotografie versorgt. Dazu beigetragen haben zudem technologische Entwicklungen wie die Farbfotografie oder die Möglichkeit der Produktion von Großformaten. Und dann letztlich natürlich die Überführung der künstlerischen Arbeit in eigene Themen- und Motivwelten. Gerade das Frühwerk ist sehr spannend, weil es diesen Übergang darstellt.

Wie haben die Becher-Schüler das damalige Bildverständnis verändert?

Engler: Die Bilder der Becher-Klasse verdeutlichen uns als Betrachter nicht nur, was wir sehen, sondern auch wie wir sehen. In ihnen zeigt sich im Prinzip ein Misstrauen gegen Bilder. Sie sind mehr als eine Abbildung der Realität. Das war in den Achtzigern und Neunzigern etwas ganz Neues. Bis dahin war das eine Aufgabe der Malerei. Diese Idee der Wirklichkeitsabbildung haben wir schon vor über hundert Jahren bei der Malerei verloren. Eine ähnliche Bewegung gab es nun hier bei der Fotografie.

Künstler wie Ruff, Gursky oder Sasse haben durch ihre digitalen Bildbearbeitungen in den Achtzigern Aufsehen erregt. Äußert sich das Misstrauen gegen die Bilder in diesen digitalen Verfahren?

Engler: Auch, aber nicht nur. Das Misstrauen zeigt sich schon bei den Bechers, wenn sie nicht mehr nur ein Bild verwenden, um ein Objekt abzubilden, sondern vier, neun oder 16. Bernd und Hilla Becher hatten schon ganz früh verstanden, dass sich ein Gegenstand nicht nur durch einen Blick abbilden und verstehen lässt, sondern die Realität komplexer ist. Eben diese Komplexität spiegelt sich in den Bildern wieder. Das Befragen des Objektes und das Befragen der Fotografie, das macht auch die Becher-Schüler aus und bindet die Gruppe dann doch zusammen.

Diese Künstler aber nur auf die digitale Bildbearbeitung zu reduzieren, ist so, wie wenn man Van Gogh auf das Ohrabschneiden beschränkt. Es braucht eben mehr als eine neue Technik oder eine bestimmte psychische Disposition. Es ist spannend zu sehen, wie das Digitale dann tatsächlich einen Aspekt, der schon vorher da ist, verstärkt, eben jenes Unscharf-Werden des Bildbegriffs. Die Unschärfe zeigt sich dann im wahrsten Sinne des Wortes wieder in den Bildern von Ruff oder Sasse: Sie sind nicht mehr scharf. Sie entziehen sich, machen das Gegenteil von dem, was sie als Fotografien eigentlich sollten.

Jörg Sasse: 1546 (1993), Privatsammlung, © Jörg Sasse/VG Bild-Kunst, Bonn 2017

Fotografie nach dem Ende der Fotografie – so lautet der Titel eines Beitrags im Ausstellungskatalog. Hat diese Düsseldorfer Fotografen-Klasse also die Fotografie abgeschafft?

Engler: Ja, die Becher-Schüler als Totengräber des eigenen Mediums (lacht)! Es gab in meiner Generation ein nicht ganz unwichtiges Buch, die Malerei nach dem Ende der Malerei. Darin wird beschrieben, wie sich bestimmte Dinge zyklisch verändern. Ich habe mich an diesen Titel angelehnt, um zu verdeutlichen, dass wir es hier mit einem paradigmatischen Wechsel zu tun haben. Es ist eben nicht so, dass die Fotografie sich – wie man häufig gedacht hat – der Malerei angenähert hat. Es geht vielmehr um eine fließende Grenzverschiebung zwischen den Medien. Das sehen wir in vielen Gegenwartskunstwerken, hier im Städel etwa bei Jessica Stockholder, Tony Cragg, Isa Genzken oder Amelie von Wulffen. Da bekommen wir schon Probleme bei der Einordnung in unsere Digitalen Sammlung: Ist das noch Malerei oder Grafik, ist es schon Skulptur?

Die Künstler der Becher-Klasse gehen zum einen mit einem malerischen, reflexiven Blick um. Zum anderen verwenden sie Bildtechniken, die nicht mehr genuin fotografisch sind: Jörg Sasse macht seine Bilder gar nicht mehr selbst, und auch andere Bilder in der Ausstellung sind keine klassischen fotografischen Ausbelichtungen, sondern Digitaldrucke. Das heißt, wir haben Werke, die aussehen wir Fotografie, damit aber eigentlich nicht mehr viel zu tun haben. Das Ende der Fotografie lässt sich übersetzen mit dem Ende ist der eindeutigen Gattungszuschreibungen.

Wie aktuell sind die Errungenschaften der Becher-Klasse für eine jüngere Künstlergeneration – und in Zeiten von Instagram und Co.?

Baumann: Ich denke sehr. Die Becher-Klasse führt uns auch heute noch vor, wie ein Bild funktioniert, wie man sieht. Und dass ein Bild immer auch spezifisch strukturiert und aufgebaut ist. Jedes Bild, das heute gepostet wird, transportiert auch etwas zur eigenen Person, zu dem, was man darstellt. Da ist nach wie vor die Aktualität gegeben.

Engler: Es gibt ja so etwas wie eine Hassliebe für die Becher-Schule: die großen Formate, die erfolgreichen Künstler. Ganz klar ist jedoch, dass jüngere Künstlergenerationen, nicht nur Fotografen, ganz stark darauf schauen. Der Bildbegriff ist relevant und präsent. Die Ausstellung stellt zwar die Frage nach einer bestimmten historischen Situation, fasst eine historische Gruppe und arbeitet sie auf. Zugleich greift sie aber auch ein Thema auf, das eine Relevanz für die aktuelle Kunstproduktion hat: der Moment der Wirklichkeitsaneignung. Das ist also ein schöner Kreis, der sich hier schließt.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.