Wie wurde van Gogh zum Mythos?

20 Jahre nach van Goghs Tod eiferte in Deutschland eine ganze Künstlergeneration dem Vorbild des Niederländers nach. Kurator Alexander Eiling erzählt im Interview von dieser „Geschichte einer deutschen Liebe“ – in der auch viel Fiktion steckt.

Die Ausstellung „MAKING VAN GOGH. Geschichte einer deutschen Liebe“ dreht sich um die Entstehung des Mythos van Gogh in Deutschland. Haben die Deutschen van Gogh „erfunden“?

Alexander Eiling: Zunächst muss man mal sagen, dass sie das nicht allein getan haben. In vielen europäischen Ländern hat man sich früh für van Gogh begeistert – aber der Anteil Deutschlands ist dabei schon sehr viel höher. Die Idee der Ausstellung ist, sich diesen Anteil genauer anzuschauen: 20 Jahre nach van Goghs Tod befand sich hier eine beachtliche Anzahl seiner Werke in privaten, aber auch öffentlichen Sammlungen, darunter auch im Städel Museum. In Museen vertreten zu sein, bedeutet eine größere allgemeine Akzeptanz. In Frankreich zum Beispiel, wo van Gogh die meiste Zeit gelebt und gearbeitet hat, gelangt er erst spät in eine Museumssammlung. Vor dem Ersten Weltkrieg befanden sich in Deutschland hingegen etwa 120 Gemälde und 36 Zeichnungen von van Gogh – und dass, obwohl er selbst nie hier war und nach Deutschland keine Kontakte gepflegt hatte. Bei einem Werk, das knapp 900 Gemälde umfasst, ist das schon bemerkenswert.

Kurator Alexander Eiling in der Ausstellung MAKING VAN GOGH

Die meisten Leihgaben der Ausstellungen kommen heute nicht mehr aus Deutschland. Wie verlief die Entwicklung nach dem Höhepunkt des Van-Gogh-Booms?

Eiling: Der Erste Weltkrieg ist eine einschneidende Zäsur. Bis dahin hatten sich in Deutschland sehr große Vermögen aufgebaut und die privaten Kunstsammler haben zugeschlagen. Nach dem Krieg und durch die anschließende Hyperinflation mussten viele Privatleute ihren van Gogh (oder sogar van Goghs) wieder verkaufen, oft ins Ausland. Die Werke waren mittlerweile zu einer Handelsware geworden, die einen durch schlechte Zeiten bringen konnte. Mitte der 1920er-Jahre konsolidierte sich der Markt kurzzeitig wieder und es wurde noch einmal gesammelt. Aber dann kam die Weltwirtschaftskrise und danach der nächste gravierende Einschnitt: Der Nationalsozialismus. Viele private Sammler waren jüdischer Herkunft. Sie mussten ihre Kunstwerke unter Druck veräußern, um ihre Flucht finanzieren zu können – oder sie verloren ihren Kunstbesitz durch staatliche Beschlagnahme ihres Vermögens. Was nach dem Ersten Weltkrieg und der Weltwirtschaftskrise noch übriggeblieben war, hat man ihnen nun ganz genommen.

Aus den öffentlichen Museen wurde die als „entartet“ verfemte moderne Kunst entfernt. Auch van Goghs Werke waren in einzelnen Fällen von der Aktion betroffen, obwohl man seine Werke auf keiner der zahlreichen Hetzausstellungen zeigte. In der Lesart der Nationalsozialisten galt van Gogh, der sich das Ohr abgeschnitten und sich umgebracht hatte, schlichtweg als „verrückt“. Die Nationalsozialisten haben dann aus der beschlagnahmten „entarteten Kunst“ Kapital geschlagen und sie zur Devisenbeschaffung im Ausland verwertet. So hat das Städel Museum letztlich auch sein Bildnis des Dr. Gachet verloren, das im Dezember 1937 konfisziert und dann im Auftrag Hermann Görings durch seinen Kunstagenten verkauft wurde.

Deutschland hat seine führende Rolle als Kulturnation selbst über Bord geworfen, weil man nur noch das als Kunst gelten lassen wollte, was dem völkischen Ideal entsprach. Kaiser Wilhelm mag in vielerlei Hinsicht engstirnig gewesen sein, aber im Kaiserreich gab es zumindest noch eine progressive und moderne Szene und Menschen, die nach ihrer Fasson leben konnten. Bei den Nationalsozialisten war das nicht mehr möglich. Und heute sehen wir eben, dass die van Goghs, die früher in deutschen Sammlungen waren, nun aus Amerika, der Schweiz oder den Niederlanden kommen.

Gehen wir zurück ins Kaiserreich. Wie hat die Van-Gogh-Rezeption in Deutschland Fahrt aufgenommen?

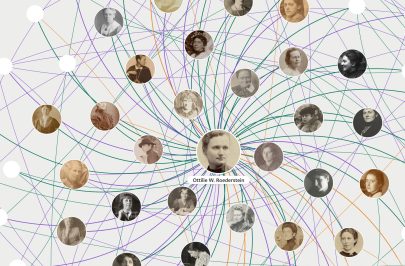

Eiling: Das Ganze spielte sich in avantgardistischen und kosmopolitischen Netzwerken ab. Eine zentrale Kraft waren dabei der Galerist Paul Cassirer und sein Vetter, der Verleger Bruno Cassirer. Sie bildeten eine Art Joint-Venture für van Gogh: Der eine hat seine Briefe herausgebracht, der andere zahlreiche Ausstellungen organisiert, die deutschlandweit getourt sind. So konnten private Sammler und Sammlerinnen, Künstler und Künstlerinnen die Werke in vielen Städten im Original sehen. Da hingen allein im Frankfurter Kunstverein mal eben 80 van Goghs – heute sind wir stolz, dass wir in unserer Ausstellung 50 zeigen können.

Ausstellungsansicht MAKING VAN GOGH: Überblick der Van-Gogh-Ausstellungen in Deutschland bis 1914, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

Heute ist van Gogh Mainstream – was hat die Menschen damals so fasziniert?

Eiling: Einerseits natürlich seine Kunst, die strahlenden Farben, der dynamische Pinselstrich – aber viel funktionierte auch über den Lebenslauf. Das ist bei der Van-Gogh-Rezeption vielleicht der entscheidende Punkt: Plötzlich wurde die Biografie wichtiger als das einzelne geschaffene Werk. Und van Goghs Biografie hat sehr gut in die bewegte Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts gepasst. Man hat diesen romantischen Mythos beschworen: Der Künstler, der an der Gesellschaft scheitert, der gegen Widerstände arbeitet und nur seiner eigenen inneren Stimme folgt. Diese Idee haben auch die ersten Van-Gogh-Publikationen stark verbreitet. Ein Autor, Julius Meier-Graefe, wählte später für seine Van-Gogh-Biografie den Untertitel „Roman eines Gottsuchers“ und in seinen Beschreibungen der Malerei verwendete er Begriffe wie „lodernd“, „züngelnd“ oder „Exzess“ – Wörter, die den Künstler als eine Art Genie an der Grenze zum Pathologischen darstellen sollten.

Vincent van Gogh, Selbstporträt, 1887, Joseph Winterbotham Collection, Art Institute of Chicago

Das hat vielleicht nicht den Mainstream bewegt, aber bestimmte Künstlerkreise, Sammler, Intellektuelle. Van Gogh war posthum der richtige Mann zur richtigen Zeit, obwohl er, oder gerade weil er schon tot war. Man hat Dinge auf sein Werk projiziert, ihn als Künstler fiktionalisiert, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Die Tatsache, dass er tot war und wie er gestorben ist, trug dazu bei, ihn zu einer mythischen Figur zu machen.

Und diese mythische Figur war gerade für Künstler attraktiv?

Eiling: Wir befinden uns ja in der Gründerzeit, Deutschland prosperiert. Aber dort wo Geld ist, wird es natürlich auch schnell bürgerlich und konservativ. Die Künstler versuchten, sich daraus zu befreien. Die Brücke-Künstler und einige Mitglieder des Blauen Reiters hatten ja ursprünglich sehr bodenständige Berufe, waren eigentlich angehende Architekten oder Juristen, kamen aus gut situierten Familien. Als unausgebildete Künstler suchten sie dann eine Herangehensweise, die über die unverstellte, persönliche Sicht funktionieren sollte. Gerade durch van Gogh, der selbst Autodidakt war, fühlten sie sich bestätigt. Sie schauten sich seine Werke gefiltert durch seine Biografie an und suchten sich den van Gogh, den sie für ihre eigene künstlerische Befreiung brauchten. So wurde er zur Galionsfigur: Der hat’s gewagt und wir gehen hinterher!

Ausstellungsansicht MAKING VAN GOGH, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

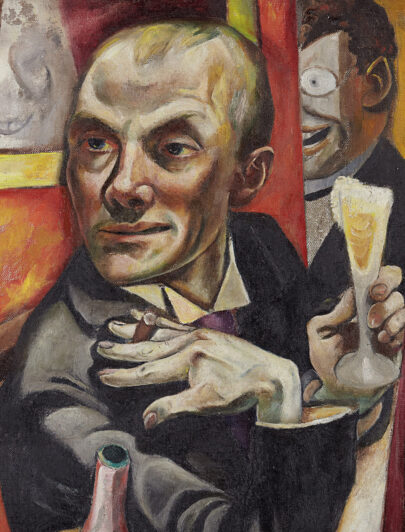

Es gibt in der Ausstellung eine Galerie mit männlichen Selbstporträts à la van Gogh. Gerade wenn wir von dieser romanhafter Heldenfigur sprechen: War die Van-Gogh-Liebe vor allem eine männliche?

Eiling: Der Zugang der Künstlerinnen war ein anderer. Für die Frauen war van Gogh zumindest keine persönliche Identifikationsfigur, kein Rollenmodell, sondern eher jemand, der sie technisch-malerisch interessiert und inspiriert hat. Paula Modersohn-Becker zum Beispiel konnte mit van Gogh zunächst nicht besonders viel anfangen, eignete sich aber trotzdem bestimmte Aspekte seiner Malerei an. Ihre Interpretation ist sehr eigen, doch das Vorbild scheint durch. Bei Frauen gab es – sehr holzschnittartig formuliert – auch einfach nicht diese Tradition, sich als Malerstar zu inszenieren. Während die Künstler sich gern mal eine Van-Gogh-Attitüde aneigneten (Max Beckmann hat sich sogar einen Bart stehen lassen) waren die Künstlerinnen eher damit beschäftigt, sich in ihrem Metier durchzuschlagen. Für männliche Künstler ist die Sache aber klar: Van Gogh ist einer aus ihrem Stammbaum und sie setzen „seine Sache“ fort – gegen die Gesellschaft anmalen und den eigenen Instinkten folgen!

Ausstellungsansicht MAKING VAN GOGH, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

Von welchen Van-Gogh-Klischees müssen wir uns in der Ausstellung verabschieden?

Eiling: Von diesem van Gogh, der „in einem rauschhaften Anfall die Farbe förmlich an die Leinwand speit“. Diesen irrationalen und emotionalen Anteil gibt es natürlich. Aber van Gogh war jemand, der meist sehr reflektiert an die Malerei herangegangen ist. Er hatte ein starkes Sendungsbewusstsein und wollte mit seiner Kunst etwas erreichen. Er wollte nicht gegen die Gesellschaft anmalen, sondern hat – im Gegenteil – Erfolg gesucht. Schließlich war er selbst ausgebildeter Kunsthändler und nicht zuletzt durch seinen Bruder Theo in Kunstkreisen gut vernetzt. Van Gogh wurde später viel angedichtet, um ihn besser verkaufen zu können. Die Menschen interessierte einfach eher das Überspitzte.

… bis heute.

Eiling: Viele haben ihren „persönlichen van Gogh“ und niemand will dieses Bild gerne loslassen. Mythen zu entzaubern, kann auch Enttäuschung hervorrufen. Ihn von bestimmten Teilen seiner Biografie zu befreien, ist, denke ich, kaum möglich. Aber wir haben seine Bilder, seine Werke, die er uns hinterlassen hat. Man sollte sich lieber diese fesselnde Kunst anschauen, statt sich an den Klischees abzuarbeiten. Malerei ist nicht besser oder schlechter, wenn man weiß, dass sich der Künstler ein Ohr abgeschnitten hat. Was zählt ist das, was da ist.

Ausstellungsansicht MAKING VAN GOGH, Foto: Städel Museum / Norbert Miguletz

Abbildung Header: Vincent van Gogh, Selbstporträt (Detail), 1887, Kröller-Müller Museum, Otterl

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.