Eine Kollwitz-Sammlung für Frankfurt

Vor sechzig Jahren ging eine der größten Kollwitz-Sammlungen an die Stadt Frankfurt: über zweihundert Arbeiten auf Papier und drei Skulpturen. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg hatte sie der Frankfurter Sammler Helmut Goedeckemeyer aufgebaut.

„Kollwitz sehen und erkennen“

Helmut Goedeckemeyer (1898–1983), der seit seiner frühen Kindheit in Frankfurt lebte, begann bereits als Student mit dem Sammeln von zeitgenössischer Druckgrafik. Speziell für Käthe Kollwitz interessierte er sich jedoch, nachdem er als Soldat aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war. Die traumatische Erfahrung an der Front, die politischen Unruhen der jungen Weimarer Republik und die wirtschaftliche Not der Nachkriegszeit ließen ihn „die graphischen Arbeiten von Käthe Kollwitz sehen und erkennen“, wie er es einmal beschrieb. Die Radierung einer Mutter-und-Kind-Darstellung hatte den jungen Goedeckemeyer damals so berührt, dass ihn die Faszination für ihr Werk seitdem nie mehr losließ.

Auch wenn er Kollwitz nie persönlich kennenlernte, trug er noch zu ihren Lebzeiten eine der umfangreichsten Sammlungen ihrer Arbeiten auf Papier zusammen. Ihre in Auflage erschienenen Druckgrafiken sind darin nahezu vollständig enthalten. Einzelne Zeichnungen, von Hand überarbeitete Druckgrafiken und Bronzen ergänzen die Sammlung. Im Städel Museum zählt die Kollwitz-Sammlung „Goe“ – so nannten ihn seine Freunde und Kunstkenner – heute zu den umfangreichsten Werkkomplexen der klassischen Moderne.

„Goe“: Markenzeichen eines Sammlers

Rückblickend betonte Goedeckemeyer immer wieder, er habe Kunst nie wegen des finanziellen Wertes, sondern aus Begeisterung für die Kunst gesammelt. Parallel zu seinem Studium der Chemie, das er nach dem Kriegsdienst wiederaufnahm, absolvierte Goedeckemeyer eine kaufmännische Ausbildung in der Firma seines Vaters. Nach dessen plötzlichem Tod im Jahr 1919 musste er das Studium jedoch bald abbrechen und die Tintenfabrik seines Vaters in den schwierigen Jahren der Inflation übernehmen. In dieser Zeit begann das eigentliche Sammeln von Papierarbeiten: „Goe“ war schon bald unter Grafiksammlern bekannt und in bibliophilen Fachkreisen aktiv. Er wurde Kunde der bekannten Frankfurter Galerien, die Kollwitz schon früh ausstellten und verkauften, wie die Kunsthandlung Trittler oder Ackermann und Sauerwein. Er studierte Lager- und Auktionskataloge und erwarb neben Werken von Käthe Kollwitz vor allem deutsche Expressionisten und französische Impressionisten.

„Kollwitz erst recht gesammelt“

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage musste Goedeckemeyer 1929 seine Tintenfabrik verkaufen. Sie wurde von den Pelikan-Werken übernommen. Dort war er nun als Vertreter für Künstlerbedarf angestellt und reiste viel. Mittlerweile war seine Privatsammlung, deren Blätter er mit seinem charakteristischen Monogramm (die Buchstaben „Goe“ in einem Oval) versah oder stempelte, über Frankfurt hinaus bekannt.

Sammlerstempel „Goe.“ von Helmut Goedeckemeyer

Auch nach 1933 – als Kollwitz aufgrund ihrer sozialkritischen Kunst und vermeintlichen Nähe zum Kommunismus verfemt wurde und kaum noch ausstellen konnte – kamen Stücke hinzu, denn Goedeckemeyer kaufte in den Jahren des Nationalsozialismus bewusst Kunst, die offiziell als „entartet“ verfemt war. Käthe Kollwitz habe er damals „erst recht gesammelt“.

Eine spektakuläre Erwerbung

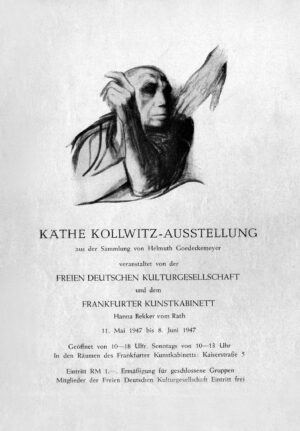

Nach 1945 sah sich Goedeckemeyer als Privatbesitzer einer überwiegend zeitgenössischen Grafiksammlung, die den Zweiten Weltkrieg unbeschadet überstanden hatte, in einer besonderen Verantwortung für den Wiedereinzug der Moderne in die Öffentlichkeit. In den 1940er- und 1950er-Jahren war der engagierte Sammler als Leihgeber für zahlreiche Kollwitz-Ausstellungen aktiv. In Frankfurt waren 1947 in der Eröffnungsausstellung des Kunstkabinetts von Hanna Bekker vom Rath über fünfzig Arbeiten von Kollwitz zu sehen. 1958 wurden ausgewählte Werke seines Kollwitz-Bestands erstmals im Städel Museum präsentiert. Nur sechs Jahre später wurde die Sammlung für die dem Städelschen Kunstinstitut angegliederte Städtische Galerie angekauft.

Katalogfaltblatt zur Ausstellung im Frankfurter Kunstkabinett, 1947, Archiv Hanna Bekker vom Rath

Monatelange Verhandlungen waren der spektakulären Erwerbung vorausgegangen. Goedeckemeyer, der damals kurz vor seiner Pensionierung stand und umziehen wollte, hatte nach einer möglichen Lösung für die Unterbringung seiner Sammlung gesucht. Schließlich trat die Stadt an Goedeckemeyer heran und erwarb die Kollwitz-Sammlung im September 1964 gegen Zahlung einer Leibrente. Anlässlich des 20. Todestages der Künstlerin wurde dieser substanzielle Ankauf vom 23. April bis zum 7. Juni 1965 mit einer Ausstellung in zwei Sälen des Städel Museums gewürdigt. Seitdem ist die Kollwitz-Sammlung „Goe“ im Studiensaal der Graphischen Sammlung für die Öffentlichkeit zugänglich. Meisterwerke aus diesem Bestand sind in der Ausstellung „KOLLWITZ“ noch bis zum 9. Juni 2024 zu bewundern.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.