Max Beckmann

-

![]() Beckmann

BeckmannMax Beckmanns zeichnerischer Wandel

Beckmanns entscheidende Schritte auf seinem Weg in die Moderne.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeMax Beckmann – Der Mord, 1933

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Die neuen Ausstellungen im Städel

Die neuen Ausstellungen im StädelHighlights 2026

Von der Entdeckung eines Fischerdorfs an der Atlantikküste durch Monet und seine Zeitgenossen über surreale Erfahrungen mit Elmgreen & Dragset bis zu Maria Magdalenas vielen Gesichtern: Unser Ausblick auf das Kunstjahr 2026.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

Der Film zur AusstellungBeckmann

Ein unmittelbarer Einblick in Beckmanns zeichnerischen Kosmos

-

![]() Beckmann

BeckmannDer Zeichner Beckmann

Die Kuratoren der neuen Beckmann-Ausstellung im Interview zu seinen Zeichnungen.

-

![]() Die Ausstellungen im Städel

Die Ausstellungen im StädelHighlights 2025

Unser Ausblick auf ein neues Jahr voller Kunst.

-

![Georg Hartmann, Foto Privatbesitz]() Max Beckmann und Georg Hartmann

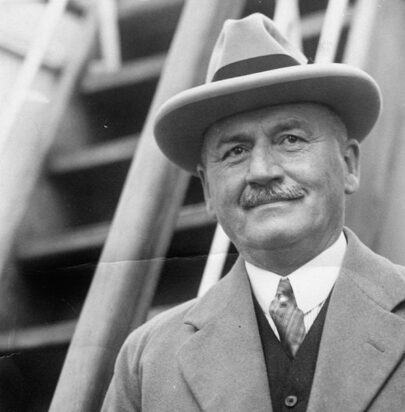

Max Beckmann und Georg HartmannEin Mäzen und die Apokalypse

Der Vorsitzende des Städelschen Museums-Vereins lernt Max Beckmann 1915 in Frankfurt kennen – und unterstützt ihn später im Exil auf ungewöhnlichem Weg.

-

![]() Max Beckmann

Max BeckmannAlter Meister der Moderne

Wenn möglich, mischt sich unter die Besucher der Beckmann-Ausstellung ein überraschender Gast: Bastian Eclercy. Was fasziniert den Kurator für Alte Meister an Max Beckmann? Ein persönlicher Bericht.

-

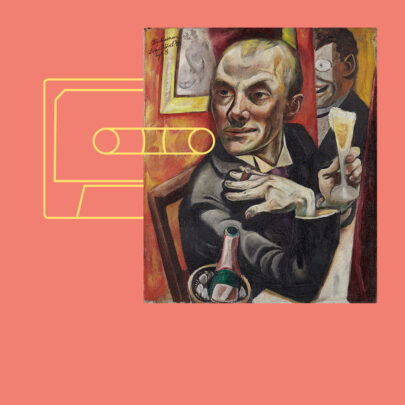

![]() Max Beckmann

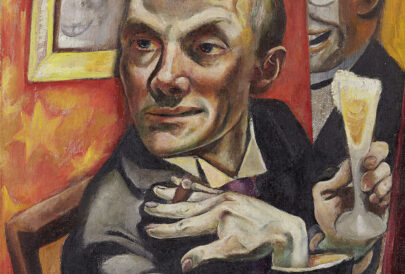

Max BeckmannDer kränkliche Lebemann

Max Beckmann steht 1919 an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere – das „Selbstbildnis mit Sektglas“ führt die stilistischen Veränderungen in seiner Malerei eindrucksvoll vor Augen.

-

![Der Zirkuswagen (1940) in der Gedächtnisausstellung „Max Beckmann,“ Städel Museum, Frankfurt am Main, 21.1.1951-4.3.1951]() Die Beckmann Sammlung im Städel

Die Beckmann Sammlung im StädelEine wechselvolle Geschichte

Max Beckmanns Werke wurden schon vor über hundert Jahren für das Städel angekauft – der Bestand wuchs zur größten öffentlichen Sammlung heran. Doch dann kam es zu einem jähen Bruch. Was war geschehen und wo stehen wir heute?

-

![Der Nachhauseweg, Blatt 1 aus der Folge Die Hölle, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum]() Max Beckmann und „Die Hölle“

Max Beckmann und „Die Hölle“Der „Lebensgräber“

„Kunst von solcher Giftigkeit, solcher Bitternis“ hatte man 1919 noch nicht gesehen – da bannte Max Beckmann im Hölle-Zyklus schonungslos seine Gegenwart aufs Papier. Er zeigte eine Welt, die völlig aus den Fugen geraten war.

-

![]() Der Film zur Ausstellung

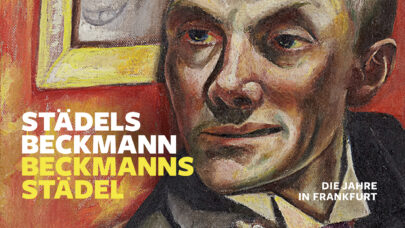

Der Film zur AusstellungStädels Beckmann / Beckmanns Städel. Die Jahre in Frankfurt

Max Beckmann (1884–1950) ist wie kaum ein anderer Künstler mit dem Städel Museum und Frankfurt verbunden. Er verbrachte die längste und wichtigste Zeit seines Lebens in Frankfurt, schuf hier einen Großteil seiner zentralen Werke und entwickelte den für ihn charakteristischen Stil. Das Städel Museum befasst sich seit fast einem Jahrhundert intensiv mit dem Sammeln und der Erforschung seines Œuvres. In dem Film zur Ausstellung „Städels Beckmann / Beckmanns Städel. Die Jahre in Frankfurt“ gehen die Kuratoren der Frage nach wie sich die Sammlung Beckmanns am Städel entwickelte und wie er in Frankfurt zu seinem charakteristischen Stil fand.

-

![]() Städel Mixtape

Städel MixtapeMax Beckmann – Selbstbildnis mit Sektglas, 1919

Ein Kunstwerk – ein Soundtrack: Der Podcast von Städel Museum und ByteFM.

-

![]() Philipp Demandt im Interview

Philipp Demandt im InterviewAuf Beckmann!

In Frankfurt wurde es geschaffen – in Frankfurt wird es nun bleiben: Max Beckmanns ikonisches „Selbstbildnis mit Sektglas“. Direktor Philipp Demandt über eine der bedeutendsten Erwerbungen in der Geschichte des Städel.

-

![Max Beckmann, Eisgang, 1923, Öl auf Leinwand, 47,5 x 59,5 cm, erworben 1994 mit Mitteln der Kulturstiftung der Länder, der Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung und anderer Spender. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. sowie der Bundesrepublik Deutschland

Foto: Städel Museum - U. Edelmann

© VG Bild Kunst Bonn]() Zum Tag der Provenienzforschung

Zum Tag der ProvenienzforschungEin Gemälde und seine Geschichte

Woher kommen die Kunstwerke im Museum? Neben Max Beckmanns „Eisgang“ erinnert heute eine Gedenktafel an seine ehemaligen Besitzer. Provenienzforscherin Iris Schmeisser über das Schicksal der Frankfurter Familie.

-

![Max Beckmann, Eisgang, 1923, Öl auf Leinwand, 47,5 x 59,5 cm, erworben 1994 mit Mitteln der Kulturstiftung der Länder, der Marga und Kurt Möllgaard-Stiftung und anderer Spender. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. sowie der Bundesrepublik Deutschland

Foto: Städel Museum - U. Edelmann

© VG Bild Kunst Bonn]() Einigung

EinigungMax Beckmanns „Eisgang“ bleibt im Städel

Der Städelsche Museums-Verein hat sich mit den Erben der im Nationalsozialismus ermordeten Eigentümer geeinigt: Max Beckmann „Eisgang“ bleibt am Ort seiner Entstehung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.