Der kränkliche Lebemann

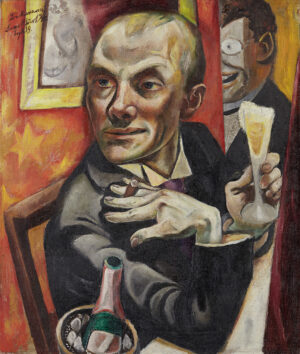

Max Beckmann steht 1919 an einem entscheidenden Punkt seiner Karriere – das „Selbstbildnis mit Sektglas“ führt die stilistischen Veränderungen in seiner Malerei eindrucksvoll vor Augen.

Als Max Beckmann im Oktober 1915 nach Frankfurt kam, hatte er sicherlich keinen längeren Aufenthalt geplant. Traumatisiert von seinen Erlebnissen als Sanitätshelfer im Ersten Weltkrieg stand er vor der Tür seines ehemaligen Studienkollegen Ugi Battenberg in der Schweizer Straße 3, um dort ein paar Tage Unterschlupf zu finden. Daraus sollten 17 Jahre werden.

Beckmann war schon im deutschen Kaiserreich zu einem überregional bekannten Künstler geworden. 1906 erhielt er den prestigeträchtigen Villa Romana-Preis, der mit einem mehrmonatigen Studienaufenthalt in Florenz verbunden war. 1910 wurde er als jüngstes Vorstandsmitglied in die Berliner Secession gewählt. 1913 organisierte der Galerist Paul Cassirer die erste große Beckmann Retrospektive mit 47 Gemälden und bereits im selben Jahr erschien eine Monografie über ihn. Auch konnte er bereits als junger Künstler Verkäufe an deutsche Museumssammlungen verzeichnen.

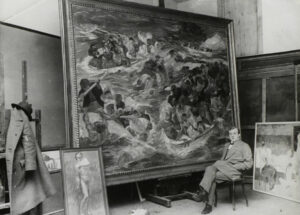

Oliver Baker, Max Beckmann in seinem Atelier vor dem Gemälde, Untergang der Titanic, 1912, Fotografie, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

Der Erste Weltkrieg unterbrach diese vielversprechende Karriere jäh, und führte zu einer stilistischen Veränderung, die entscheidend zu Beckmanns heutigem Weltruhm beitragen sollte. Bis 1914 hatte sich Beckmann von den Avantgardeströmungen der Moderne weitgehend ferngehalten. Er mied den Kontakt zu den deutschen Expressionisten und konnte sich nur schwer mit abstrakten Tendenzen in der Kunst anfreunden. In einer lockeren, an den Impressionismus angelehnten Pinselführung malte er Porträts, Landschaften und großformatige Historiengemälde. Diese zeigen sowohl biblische Themen wie die Sintflut oder die Auferstehung als auch zeitgenössische Ereignisse, wie den Untergang der Titanic.

Hotel Frankfurter Hof, historische Postkarte, undatiert, Städel Archiv, Frankfurt am Main

In seinen Frankfurter Jahren ändert der Künstler seinen Malstil radikal. Seine Formensprache wird härter und graphischer, die Farben greller, die Themenwelten mondäner. Aus den großen Raumbühnen der Werke vor dem Ersten Weltkrieg ist im Selbstbildnis mit Sektglas ein klaustrophobisches Kammerspiel geworden.

Max Beckmann, Selbstbildnis mit Sektglas, 1919, Öl auf Leinwand, Gemeinsames Eigentum mit der Ernst von Siemens Kunststiftung, der Bundesrepublik Deutschland und dem Städelschen Museums-Verein, , Städel Museum, Frankfurt am Main

Der Künstler stellt die eigenen Gliedmaßen qualvoll verdreht dar, um sie in die Komposition einzufügen. Beckmann präsentiert sich als eleganter Dandy im Smoking an der Theke eines Nachtlokals. Es könnte sich um die Bar des Frankfurter Hofs handeln, in der sich der Künstler häufig aufgehalten hat, vor allem, um Bilderverkäufe zu feiern.

Frankfurter Hauptbahnhof, Wartesaal und Restaurant, 1890, Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main

In Frage kämen auch das Restaurant des Wartesaals im Hauptbahnhof oder wegen der auffälligen Sternentapete das Schumanntheater, Frankfurts prunkvolles Varieté. Beckmanns Vorliebe für das Nachtleben war allseits bekannt. So erinnert sich sein Berliner Kunsthändler Jsrael Ber Neumann an die Besuche bei Beckmann in Frankfurt:

Wir gingen dann entweder in ein sehr billiges Bistro, wo raue Gestalten herumstanden und auf den Boden spuckten, oder in den Frankfurter Hof, das beste Hotel in der Stadt. Egal ob im Bistro oder im Frankfurter Hof, seine Bestellung war immer „Sekt!“, Champagner. Er trank die ganze Flasche und bot mir keinen Tropfen an. […] Er brauchte ihn, um sich von den Strapazen unserer Sitzung im Atelier zu erholen. […] Das Gespräch wie auch der Champagner sorgten dafür, dass sich die Totenmaske der Erschöpfung von seinem Gesicht löste.

Am Bahnhofsplatz 16, Schumanntheater, historische Postkarte, um 1910, Institut für Stadtgeschichte, Frankfurt am Main

Die oberflächlich vergnügliche Szene aus dem nächtlichen Amüsierbetrieb der Stadt wird auf den zweiten Blick zum Sinnbild einer orientierungslosen und fragilen Gesellschaft am Beginn einer politisch ungewissen Zeit. Die frühen Jahre der Weimarer Republik waren geprägt von enormen gesellschaftlichen Umbrüchen. Breite Teile der Bevölkerung verarmten, während Kriegsgewinnler ihren Reichtum in Bars, Varietés und Luxushotels offen zur Schau stellten. Prototypisch für diese neureiche Elite steht im Selbstbildnis mit Sektglas der grotesk lachende Mann im Hintergrund, von dem nur die linke Gesichtshälfte zu sehen ist. Der feiste Mann mit Monokel oder Brille und dem satyrhaften Spitzohr erinnert an das zwei Jahre zuvor entstandene Bildnis des Komponisten Max Reger, der für seinen ausschweifenden Lebenswandel bekannt war.

Max Beckmann, Bildnis Max Reger, 1917, Kunsthaus Zürich

Den Dreiklang schrittweiser Entmenschlichung – ausgehend von Beckmanns eigener, überzeichneter Physiognomie über das Zerrbild Regers – komplettiert die geisterhaft in dem Spiegel links aufscheinende Fratze, die dem Künstler bedrohlich über die Schulter schaut.

Je länger man das Gemälde betrachtet, desto unbehaglicher erscheint die Situation. Kalt lächelnd starrt der Künstler am Betrachter vorbei ins Leere. Sein Kopf gleicht einem Totenschädel, seine Haut ist grünlich, die Augen schimmern in Rot- und Gelbtönen. Er scheint ins Visier genommen von dem auf ihn gerichteten Hals der Sektflasche, die wie ein Kanonenrohr die zentrale Achse des Gemäldes betont. Beckmann hat die latente Bedrohung und innere Zerrissenheit, die auch sein Leben ab dem Ersten Weltkrieg bestimmte, in einer epochalen Komposition vereint. Als abgeklärter Bourgeois hält er der Nachkriegsgesellschaft einen Spiegel vor. Er führt die Dekadenz und die Verfallserscheinungen seiner Zeit schonungslos am eigenen Ich vor Augen. Genauso ist Beckmanns Kunst von seinen Zeitgenossen verstanden worden, wie das Urteil des Frankfurter Journalisten und Soziologen Siegfried Kracauer aus dem Jahr 1921 eindrücklich belegt:

Es gibt heute sicherlich keinen Maler in Deutschland, der unsere aus den Fugen gegangene Zeit so tief erlebt, und sein Erlebnis mit so unvergleichlichem Können aus sich herausgestellt hat wie Max Beckmann. Unsere Nachkommen werden sich vor seinen Werken einst schaudernd fragen, wie es möglich war, ein Dasein zu ertragen, das sich in solchen Bildern doch jedenfalls irgendwie widerspiegelte.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.