Teil 2/10: Die Camera obscura

Das Medium Fotografie existiert seit nunmehr 180 Jahren. Doch ihre Anfänge sind deutlich früher in der Geschichte zu verorten. Im zweiten Teil unserer Serie „Techniken der Fotografie“ gehen wir weit in die Geschichte zurück und stellen Euch mit der Camera obscura einen der wichtigsten Vorläufer der Fotografie vor.

Abbildung: Federzeichnung einer Camera obscura aus dem 17. Jahrhundert.

Die Camera obscura (lat. camera „Gewölbe“; obscura „dunkel“) gilt als der erste Apparat zum Projizieren von Bildern. In einen vollkommen abgedunkelten Raum fällt lediglich durch ein kleines Loch etwas Licht. Das außenliegende Objekt wird mittels von ihm reflektierter Lichtstrahlen, durch das Loch auf die gegenüberliegende Innenseite des Raumes projiziert. Dort wird es kopfüber und spiegelverkehrt angezeigt. Von ihr leitet sich übrigens auch der heutige Begriff Kamera ab.

Als Erster beschrieb Aristoteles (384–322 v. Chr.) das Prinzip der Camera obscura in der apokryphen Schrift Problemata physica in Zusammenhang mit der Beobachtung einer Sonnenfinsternis.

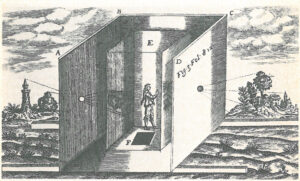

Rainer Gemma-Frisius (niederländischer Gelehrter): Darstellung der Beobachtung einer Sonnenfinsternis, nach dem Prinzip der Camera obscura, Holzschnitt, 1545.

Auch der arabische Gelehrte Abu Ali Alhazen (um 965–1039/1040) machte um 980 erste Versuche mit einer sogenannten Lochkamera. Alhazens Forschungen zur Optik beeinflussten spätere Forscher maßgeblich, denn er hatte die bis dahin gültige Auffassung widerlegt, dass das Auge Strahlen aussendet, die, wenn sie auf einen Gegenstand treffen, sozusagen als optisches Echo ins Auge zurückkehren und dem Betrachter das Bild des Gegenstands übermitteln. Er bewies stattdessen, dass jeder vom Licht beschienene Gegenstand Strahlen reflektiert, die vom Auge empfangen werden können.

Seit Ende des 13. Jahrhunderts wurde die Camera obscura auch von Astronomen wie Johannes Kepler zur Sonnenbeobachtung eingesetzt, um nicht mit bloßem Auge in das helle Licht sehen zu müssen. Er benutzte die Kamera wie eine Art Fernrohr, wobei das Bild der Sterne und deren Bewegung auf eine dunkle Leinwand fiel. Roger Bacon (1214–1292/94) baute hierfür die ersten raumfüllenden Apparate.

Zeichnung von Leonardo da Vinci, Codex Atlanticus, 1490/95: Das Auge als Camera obscura.

Leonardo da Vinci (1452–1519) schuf noch konkretere Voraussetzungen dafür, dass das Phänomen der Bildprojektion praktisch anwendbar wurde. Er untersuchte den Strahlengang des Lichts beim Benutzen der Camera obscura und stellte fest, dass ihr Prinzip im menschlichen Auge wiederzufinden ist. Da er seine Entdeckungen aber in einer Art Spiegelschrift verfasste, die erst 1797 entschlüsselt wurde, blieben diese für Jahrhunderte folgenlos.

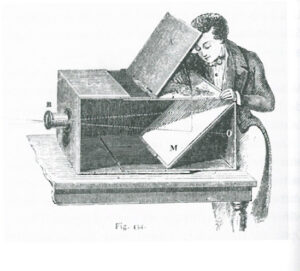

Am Anfang ihrer Entwicklung war die Camera obscura sogar eine wirklich begehbare Kammer. Im Laufe des 17. Jahrhunderts konstruierte man schließlich kastenförmige, mit Linsen versehene Apparate, in deren Inneren Umkehrspiegel angebracht wurden. Diese spiegelten das Abbild nun auf eine Glasplatte.

Kupferstich, 1671: Eine „transportable“ und begehbare Camera obscura aus der Mitte des 17. Jahrhunderts. Darin konnten mehrere Personen Platz finden. Sie wurde konstruiert um Landschaften naturgetreu nachzeichnen zu können.

Der Philosoph, Optiker und Mathematiker Johann Zahn baute und beschrieb wohl als erster 1685 so einen transportablen Kasten. Dieser war unseren Fotoapparaten schon sehr ähnlich und arbeitete mit austauschbaren Linsen. Er hatte aber einen Nachteil: Das Bild war nur zu sehen, solange Licht in die Kamera fiel.

Zeichner an einer transportablen Camera obscura.

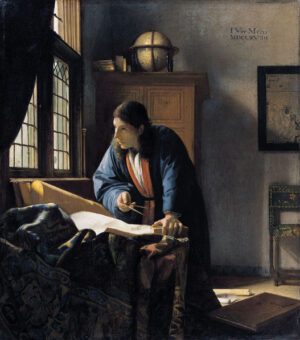

So nutzen Maler die Camera obscura dazu, noch bevor sie zum Vorbild der Fotografie wurde, die Projektionen abzupausen und so größtmögliche Realität in ihren Werken zu erzeugen. Die Kunstgeschichte vermutet, dass unter anderem Jan Vermeer als Hilfsmittel eine Camera obscura einsetzte, um an die unverkennbare Lichtstimmung innerhalb seiner Gemälde zu gelangen.

Jan Vermeer, Der Geograf, 1669, Städel Museum Frankfurt am Main.

Heute gibt es noch eine Reihe von begehbaren Lochkameras, zum Beispiel im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt oder in der Technischen Sammlungen der Stadt Dresden.

Im 19. Jahrhundert entwickelten Joseph Nicéphore Niépce, Louis Jaques Mandé Daguerre und William Henry Fox Talbot unabhängig voneinander revolutionäre Verfahren zur Fotografie. Mehr dazu erfahrt Ihr in Kürze im dritten Teil unserer Reihe.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.