Der „Lebensgräber“

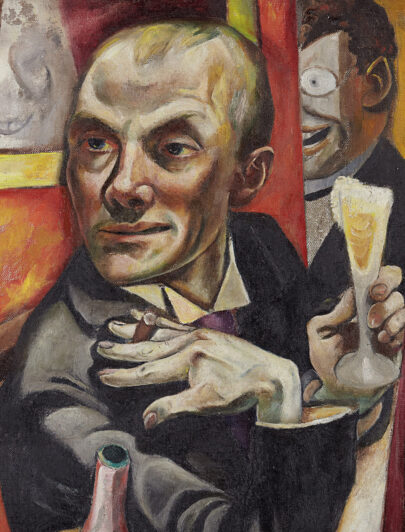

„Kunst von solcher Giftigkeit, solcher Bitternis“ hatte man 1919 noch nicht gesehen – da bannte Max Beckmann im Hölle-Zyklus schonungslos seine Gegenwart aufs Papier. Er zeigte eine Welt, die völlig aus den Fugen geraten war.

Max Beckmann

Der Nachhauseweg, 1919

Deutschland, von Inflation und wirtschaftlicher Not gebeutelt, war nach dem Ersten Weltkrieg bis zur Ausrufung der Weimarer Republik im November 1919 ein Pulverfass. Vielerorts herrschten bürgerkriegsähnliche Zustände: Armut, Demonstrationen und blutige Straßenschlachten prägten die Zeit, vor allem in Berlin, das Beckmann im März 1919 besucht hatte. Vor diesem Erfahrungshintergrund entstand kurz darauf der elfteilige Zyklus Die Hölle.

In überraschend großem Format zeichnete Beckmann dafür in nur wenigen Wochen die einzelnen Kompositionen mit Lithokreide auf Papier; in einem zweiten Schritt wurden diese Zeichnungen dann im Umdruckverfahren auf den Lithostein übertragen und bei C. Naumann in Frankfurt gedruckt. Das nahezu plakatmäßige Format verleiht der Hölle dabei den Charakter eines Gemäldes und verweist auf Beckmanns großes künstlerisches Anliegen. Nicht aus wirtschaftlicher Not, sondern aufgrund der gestalterischen Möglichkeiten entstanden gerade in den Frankfurter Jahren überwiegend Arbeiten auf Papier, mit und in denen er sein eigenes Ausdrucksvokabular reflektierte und erneuerte.

Max Beckmann, Die Hölle, Titelblatt, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum

Die Hölle nimmt in Beckmanns Schaffen formal wie inhaltlich eine Schlüsselstelle ein. Sie zeigt seine neue, einprägsame Bildsprache: Kantige, reduzierte Formen bestimmen nun das Bildgefüge. Der Raum wird kubistisch aufgebrochen, perspektivische Verzerrungen und verfremdete Maßverhältnisse erzeugen Instabilität und Dynamik. Gleichzeitig ist Die Hölle beispielhaft für Beckmanns radikalisiertes Weltbild, die Idee der Welt „als Szene im Theater der Unendlichkeit“ (Beckmann 1940).

Entsprechend beginnt der Zyklus Die Hölle zunächst mit einem Prolog – wie in einer antiken Tragödie: Beckmann selbst, in der Rolle eines Jahrmarktschreiers, lädt den Betrachter zu einem „Großen Spektakel“ ein. „Wir bitten das geehrte Publikum näher zu treten. Es hat die angenehme Aussicht[,] sich vielleicht 10 Minuten nicht zu langweilen. Wer nicht zufrieden[,] bekommt sein Geld zurück“, heißt es auf dem Titelblatt.

Max Beckmann, Die Straße, Blatt 2 aus der Folge „Die Hölle“, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum

Erst dann folgt die „Hölle“ mit ihren verstörenden Szenen in teils klaustrophobisch verschachtelten Räumen. Im Ganzen sind es zehn Kompositionen, die der Künstler bedrängend nahsichtig und aus abrupt wechselnden Sichtpunkten gibt. Sie erzählen keine durchgehende Geschichte. Beckmann nimmt uns vielmehr mit auf einen Streifzug durch die Großstadt. Er führt uns durch enge Straßenschluchten zu Kriegsversehrten und Prostituierten, vorbei an Mord und Totschlag, zu Demagogen und Reaktionären. Er nimmt uns mit in Bars, in denen ausgelassen getanzt wird, und in karge Stuben, in denen abgemagerte Gestalten antriebs- und hoffnungslos bei einer kümmerlichen Dose Sardinen beisammensitzen.

Max Beckmann, Der Hunger, Blatt 4 aus der Folge „Die Hölle“, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum

Beckmanns Kunsthändler Jsrael Ber Neumann zeigte sich von der schonungslosen Darstellung so erschüttert, dass er sich noch Jahre später erinnerte:

Noch nie hatte ich Kunst von solcher Giftigkeit, solcher Bitternis gesehen.

Beckmann selbst äußerte sich nur wenige Wochen, nachdem Die Hölle fertig gezeichnet war, dem Verleger Reinhard Piper gegenüber, er „Ich werfe in meinen Bildern Gott alles vor, was er falsch gemacht hat.“ Der Zyklus erhebt daher auch keine moralische Anklage, vielmehr beschreibt er eine Gesellschaft, die sich selbst zur Hölle geworden ist. „Die Welt ist eben die Hölle“, heißt es in den von Beckmann intensiv gelesenen, philosophischen Schriften Arthur Schopenhauers, „und die Menschen sind einerseits die gequälten Seelen und andererseits die Teufel darin.“ Beckmann sah sich als Teil dieser „Hölle“, und so beginnt und endet die Folge mit dem Künstler selbst:

Max Beckmann, Der Nachhauseweg, Blatt 1 aus der Folge „Die Hölle“, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum

Im ersten Blatt (Der Nachhauseweg) sehen wir ihn im Gespräch mit einem Kriegsinvaliden, im letzten Blatt (Die Familie) zusammen mit der Schwiegermutter und dem Sohn Peter, der zu Beckmanns Zorn Krieg spielt. In beiden Kompositionen weist Beckmann mit der Hand nach rechts, so dass sich das erste und letzte Blatt wie in einer Endlosschleife verklammern. Darin steckt die pessimistische Erkenntnis der „Heillosigkeit der Welt“, wie es der Kunsthistoriker Alexander Dückers benannte. Denn aus der Hölle gibt es nach Beckmann kein Entrinnen, und bei Nicht-Gefallen, wie es das Titelblatt vorgaukelt, schon gar kein „Geld zurück“.

Trotzdem ist Die Hölle keine Handreichung zur Resignation, aber sie kommentiert das Leben rücksichtslos – oder mit Beckmanns Worten – „im Realsten“. In einer autobiographischen Skizze beschrieb er sich 1924 als erkrankt „an einer nicht tot zu bekommenden Vorliebe für die mangelhafte Erfindung ‚Leben‘.“ „Ich sehe in Leuten wie Beckmann“, schrieb daher der Kunstkritiker Julius Meier-Graefe 1924 treffend, „das Gegenteil von Totengräbern. Sagen wir, Lebensgräber.“

Max Beckmann, Die Familie, Blatt 10 aus der Folge „Die Hölle“, 1919, Kreidelithografie (Umdruck) auf Simile-Japanpapier, Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.