Mehr als Modelle

Sie tauchen oft als Motive in der Kunst von Kirchner, Heckel oder Schmidt-Rottfluff auf – dabei spielten Frauen im Schaffen der drei Brücke-Künstler auch eine wichtige Rolle als Mäzeninnen und Dialogpartnerinnen. Wer waren sie?

Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff standen nicht nur mit Sammlern wie Carl Hagemann oder Gustav Schiefler in Kontakt, nicht nur mit Museumsmännern wie Ernst Gosebruch, Max Sauerlandt oder Georg Swarzenski, mit Galeristen wie Ludwig Schames und Kunsthistorikern wie Will Grohmann oder Wilhelm Niemeyer. Stets tauschten sie sich auch mit selbstbewussten, freidenkerischen Frauen aus, die die Künstler nicht nur als Musen und Modelle oder als Lebensgefährtinnen unterstützten, sondern vielmehr als Mäzeninnen und Dialogpartnerinnen. Ihr Einfluss ist daher indirekt auch in der derzeitigen Ausstellung Geheimnis der Materie. Kirchner, Heckel und Schmidt-Rottluff spürbar. Rosa Schapire, Nele van de Velde und Hanna Bekker vom Rath waren drei dieser bedeutenden Frauen im Umkreis der Künstler.

Karl Schmidt-Rottluff, Relief mit zwei weiblichen Akten, 1911, Holz, farbig bemalt, Brücke-Museum, Dauerleihgabe aus Privatbesitz, ehemals Sammlung Rosa Schapire © VG Bild-Kunst

Rosa Schapire

Als eine der ersten Frauen im Fach Kunstgeschichte wurde Rosa Schapire (1874–1954) 1904 in Heidelberg promoviert. Als Thema hatte sie sich den Frankfurter Maler Johann Ludwig Ernst Morgenstern (1738–1819) gewählt, entbrannte aber schon bald für die zeitgenössische Avantgarde. Sie zählte zu den frühesten Förderern der Brücke, vermittelte deren Werke an Museen und Sammler, schrieb Rezensionen und Aufsätze über ihr Schaffen, kuratierte Ausstellungen und war für die aufstrebende Künstlergruppe das, was man heute einen wichtigen ‚Multiplikator‘ nennt.

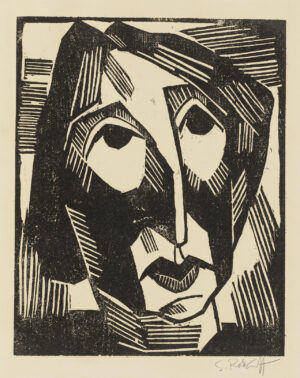

Karl Schmidt-Rottluff, Bildnis R. S. (Rosa Schapire), 1915, Holzschnitt, Städel Museum, Frankfurt am Main © VG Bild-Kunst

Insbesondere mit Schmidt-Rottluff verband sie eine enge Freundschaft. Ihr Werkverzeichnis seiner Druckgrafik von 1924 ist bis heute ein Standardwerk. Schmidt-Rottluff seinerseits schenkte ihr 1911 sein erstes Holzrelief, er porträtierte sie mehrfach, auch im Holzschnitt, und stattete auf ihren Wunsch hin zwei Zimmer ihrer Wohnung aus. Dieses Raumensemble ist heute verloren, genauso wie der rege Briefwechsel zwischen Künstler und Mäzenin. 1939 emigrierte Schapire mit nur zehn Reichsmark in der Tasche und einem kleinen Teil ihrer umfänglichen Sammlung nach London. Für den deutschen Expressionismus kämpfte sie dort weiter. Sie starb 1954 während eines Besuchs der Tate Gallery.

Nele van de Velde

Sie war Kirchners einzige Schülerin: Cornélie Jenny van de Velde, genannt Nele (1897–1965), die älteste Tochter des berühmten Architekten Henry van de Velde. Das hochsensible Mädchen zeigte schon früh ein beachtliches künstlerisches Talent.

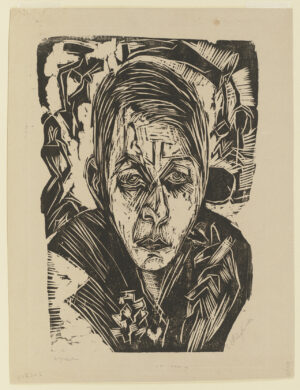

Ernst Ludwig Kirchner, Junges Mädchen mit Zigarette (Nele van de Velde), 1918, Holzschnitt, Städel Museum, Frankfurt am Main

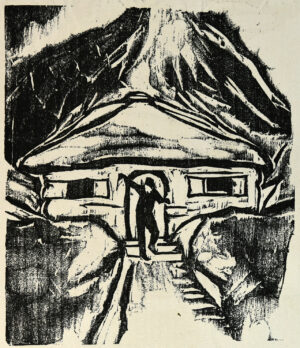

1916 sah sie erstmals Werke von Ernst Ludwig Kirchner und war sofort begeistert. Seit 1917 lebte sie mit ihrem Vater in der Schweiz und lernte dort, im Sanatorium Bellevue in Kreuzlingen, den erkrankten Kirchner kennen. Er porträtierte sie mehrfach, beriet sie künstlerisch, auch im Hinblick auf druckgrafische Techniken. Sie wiederum versorgte ihn mit Literatur, Farben und Papier. Seit 1918 illustrierte sie Bücher mit Holzschnitten und Zeichnungen; ihre wohl bekannteste Arbeit ist die Holzschnittfolge über einen Besuch bei Kirchner auf der Stafelalp. Ihr intensiver Briefwechsel mit Kirchner ist bis heute eine unschätzbare Quelle für Kirchners Schaffen und Kunstauffassung.

Nele van de Velde, Ein Tag auf der Stafelalp, Holzschnitt, abgedruckt in: Genius II, 1920, Städel Museum, Frankfurt am Main

Hanna Bekker vom Rath

Als Künstlerin, Mäzenin und Galeristin führte Hanna Bekker vom Rath (1893–1983) ein Leben für die Kunst. Das Malen hatte die lebhafte junge Frau zunächst bei Ottilie Roederstein studiert, später bei Ida Kerkovius. In der Frankfurter Paulskirche hielt sie 1918 eine Rede auf die Emanzipation der Frau. Wenige Jahre später bezog sie das „blaue Haus“ in Hofheim am Taunus: Es wurde zu einem Treffpunkt für Künstler und Kulturschaffende von Jawlensky bis Schmidt-Rottluff.

Selbst in den Jahren des Nationalsozialismus setzte sie sich für die als „entartet“ verfemten Künstler ein, versorgte sie mit Malutensilien, organisierte heimliche Ausstellungen, vermittelte Ankäufe und lud sie zu sich ein. Dieses Engagement setzte sie auch nach Kriegsende unermüdlich fort: 1947 gründete sie das Frankfurter Kunstkabinett und reiste mit den Werken deutscher Künstler einmal um die ganze Welt. Zu ihrer umfangreichen Privatsammlung zählten Werke von Kirchner und Heckel, vor allem aber von Schmidt-Rottluff. Den niedrigen Birkensockel des Arbeiters mit Ballonmütze entwarf sie in Absprache mit dem Künstler selbst. 1983 starb sie in Bad Nauheim.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.