„Anbetung der Hirten“ von Hendrick Goltzius

„Stil und Vollendung“ heißt die aktuelle Städel-Ausstellung über Hendrick Goltzius, den niederländischen Meister manieristischer Druckgrafik. Wir werfen einen genaueren Blick auf eines der ausgestellten Werke, das Goltzius jedoch nie vollendet hat.

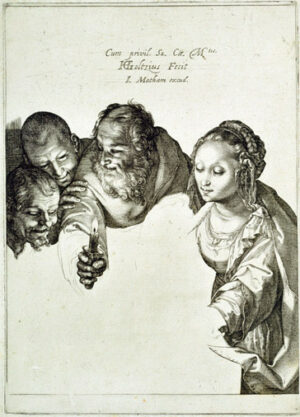

Hendrick Goltzius (1558–1617): Anbetung der Hirten, ca. 1599; Kupferstich und Kaltnadel, erster Druckplattenzustand von sechs; Städel Museum, Frankfurt am Main

Der Reiz des Unsichtbaren

Meisterhaft gibt Hendrick Goltzius (1558–1617) in seinem Kupferstich „Anbetung der Hirten“ die Reflexion des Kerzenlichts auf den Gesichtern Marias, Josefs und der zwei Hirten wieder. Sie beten das neu geborene Christuskind an. Dieses muss sich der Betrachter der Szene jedoch hinzudenken, denn es sind nur Teile des Bildes ausgeführt. Die eigentliche Hauptperson – das Kind – ist nicht zu sehen. In der Mitte des Bildes erleuchtet Josef mit einer Kerze die Szene für die Hirten, die sich links neben ihm dicht beieinander drängen, um einen Blick auf das zu erhaschen, was unseren Augen verborgen bleibt. Die Gesichtszüge der Hirten sind von freudigem Staunen erfüllt, so dass allein durch die Reaktionen der Dargestellten auf das Christuskind das ganze Geschehen sichtbar gemacht wird. Der Kupferstich „Anbetung der Hirten“ ist nicht datiert. Vermutlich entstand das Werk jedoch als einer der letzten Kupferstiche von Goltzius, um 1599 – bevor er sich ab 1600 in erster Linie der Malerei zuwandte und nach seiner Italienreise sowie dem ausführlichen Studium der Werke anderer Künstler. Für diese späte Datierung spricht vor allem auch die besonders fein angelegte, netzartige Linienführung, die in früheren Arbeiten von Goltzius in dieser Form noch nicht vorkommt – denn dort dominieren vor allem regelmäßig an- und abschwellende Linien, die seinen persönlichen Kupferstichstil prägen. Das Spiel mit den Ausdrucksmöglichkeiten des Lichts und die hellere und dunklere Passagen schaffenden Liniengeflechte scheinen hier als Versuch, den Effekten der Malerei nahezukommen. Auch das ist ein Indiz dafür, dass dieses Werk vermutlich am Ende von Goltzius‘ Auseinandersetzung mit dem Kupferstich und an der Schwelle zu seiner künftigen Beschäftigung mit der Malerei steht. Hendrick Goltzius gilt im 16. Jahrhundert als der große Meister manieristischer Druckgrafik in den Niederlanden. Sein Stil zeichnet sich durch höchste Präzision und Vollendung aus. Der Maler und Kunsttheoretiker Karel van Mander (1548–1606) berichtet über Goltzius: „Er lässt seine Arbeiten, so lange sie noch unvollendet sind, nur sehr ungern jemanden sehen, während die vollendeten jeder, der Lust dazu hat, sich ansehen kann.“ Nur das Vollendete sah Goltzius als wirklich hohe Kunst an. Wieso also gelangte dieses Werk überhaupt je an die Öffentlichkeit?

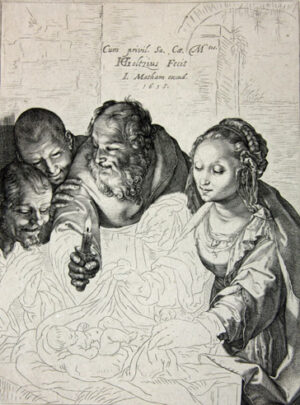

Hier ist der fünfte Zustand von insgesamt sechs Zuständen der Druckplatte der „Anbetung der Hirten“ zu sehen. Bis hin zu diesem Zustand der Grafik wurde die ursprüngliche Platte mehrmals überarbeitet, die Szene im Vorder- und Hintergrund wurde als Linienzeichnung mit der Kaltnadel ergänzt. Außerdem wurde die Jahreszahl 1615 im oberen Bildbereich hinzugefügt.

Die Sichtbarmachung des Unsichtbaren

Um 1598 übertrug Goltzius seine Tätigkeit als Verleger von Druckgrafik auf seinen Schwiegersohn Jacob Matham. Von ihm wurde die „Anbetung der Hirten“, wahrscheinlich erst nach dem Tod des Künstlers im Jahre 1617, für den Verkauf gedruckt. Matham hatte mit dem Grafikverlag seines Stiefvaters dieses unvollendet gebliebene Werk neben vielen weiteren Druckplatten übernommen. In Umrisszeichnungen ließ er das, was sich der Betrachter in der Ursprungsversion des Stiches noch hinzudenken muss, mit der Kaltnadel in der Druckplatte ergänzen, damit der Betrachter die Bildkomposition als Ganzes bildlich nachvollziehen kann. So wurden das Jesuskind, das Tuch, unter dem es liegt, und die Hintergrundkulisse der Szene sichtbar. Später wurde die Platte mehrfach nachgearbeitet, weil sie sich durch das häufige Drucken abnutzte. Doch zuletzt wurden alle diese nachträglich eingefügten Details wieder aus der Platte poliert, so dass die Druckergebnisse wieder nahezu dem ersten Zustand des Blattes entsprechen – und das Christuskind wieder aus der dargestellten Szene heraus und zurück in unsere Vorstellungskraft entschwindet. Warum wurde erst etwas hinzugefügt und später wieder getilgt? Im 17. Jahrhundert ist die Freude am Angedeuteten und Unvollendeten in der Kunst, das man selbst mit seiner Fantasie ergänzen muss, groß. Das könnte der Grund dafür gewesen sein, die zusätzlichen „Erklärungen“ später wieder wegzunehmen. Doch nicht nur an der Stelle, an der zuvor noch das nachträglich ergänzte Hauptmotiv zu sehen war, erscheint der Abzug vom letzten Zustand der Druckplatte wieder blass; die Linien, die die Figurengruppe wiedergeben, sind insgesamt deutlich heller als bei den Blättern vorangegangener Druckzustände der Kupferplatte. Das lässt erahnen, wie begehrt Abzüge dieses Motivs waren. Es müssen so viele gewesen sein, dass die Druckplatte mit der Zeit durch den Abrieb der Oberfläche bei den zahlreichen Druckprozessen immer mehr an Struktur einbüßte, die Linientiefe in der Platte immer mehr abnahm und so schließlich die Vertiefungen nicht mehr so viel Farbe aufnehmen konnten, was schließlich zu der fast blassen Erscheinung des Bildes führte.

Hier zu sehen: Der sechste und letzte Zustand der Druckplatte. Sie wurde geglättet, um den Ursprungszustand des Kupferstichs wiederherzustellen. Die nachträglich hinzugefügte Jahreszahl 1615 blieb allerdings erhalten.

Offene Fragen

Zwar kann man sich diesem Werk und den offenen Fragen – wie die der Datierung – annähern, doch vieles bleibt trotzdem unbeantwortet, wodurch dem Bild etwas geheimnisvolles anhaftet. Wann genau ist die Arbeit entstanden? Wieso hat Goltzius die unfertige Platte aufbewahrt? Warum hat Jacob Matham den Druck veröffentlicht? Wollte er dem meisterhaften handwerklichen Können von Hendrick Goltzius vielleicht ein bleibendes Denkmal setzen? Vor allem die Frage, weshalb Goltzius diesen Kupferstich, der gerade durch seine Unfertigkeit die Fantasie beflügelt, nie vollendete, wird wohl für immer ein Geheimnis bleiben.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.