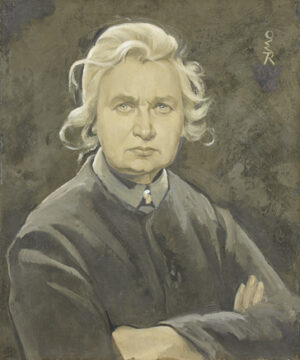

„Selbstbildnis mit verschränkten Armen“ von Ottilie Roederstein

Das Selbstbildnis von Ottilie Roederstein von 1926 zeigt eine Frau mit skeptischem Blick, konzentrierter Miene und verschränkten Armen – zugleich wirft das Werk Fragen auf: Wer war diese Frau? Was beschäftigte sie und was wollte sie uns mit ihrer Haltung über ihre Person und Kunst sagen? In unserem Blogbeitrag betrachten wir nicht nur dieses, sondern noch weitere ihrer Selbstporträts und gehen diesen Fragen auf den Grund.

Ottilie Roederstein (1859-1937); Selbstbildnis mit verschränkten Armen, 1926; Öl auf Leinwand, 55,1 x 46 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – Artothek

Roederstein im Blick

Fast frontal positioniert sich die deutsch-schweizerische Malerin Ottilie W. Roederstein (1859–1937) in dem 1926 geschaffenen Selbstporträt vor dem Betrachter. Ihre Augen blicken ruhig und konzentriert ins Gegenüber. Der Mund ist geschlossen, die Brauen liegen in strengen Falten. Hinter dem kragenlosen grauen Mantel scheint ein hellgraues Hemd hervor. Die verschränkten Arme ruhen an ihrem Brustkorb. Dabei bilden Roedersteins Haar, Gesicht und die angeschnittene linke Hand sowie ihr Signet nahezu die einzigen Lichtpunkte in diesem Porträt. Der maskulin geschnittene Mantel verschwindet fast im grauen Dunkel des Hintergrunds. Ihre Kleidung wird neutralisiert. Was im Bild einzig sichtbar bleibt und sich mittels der Lichtpunkte im Werk symbolisch hervorhebt – die Hände, das Gesicht, das Signet - sind ihre Ideen und ihre Schaffenskraft. Was hat Roederstein zu dieser ernsten, fast nüchternen Selbstdarstellung bewogen?

Roederstein im Kontext

Roederstein, die in Zürich, Berlin, Paris, Frankfurt am Main und schließlich seit 1891 in Hofheim am Taunus lebte und arbeitete, erlangte als Porträtmalerin viel Anerkennung. Zeit ihres Lebens fertigte sie jedoch auch eine große Anzahl von Selbstbildnissen an. Allein 1926, dem Entstehungsjahr unseres Bild des Monats, das auch in der Sammlung der Kunst der Moderne im Städel zu sehen ist, schuf sie neun weitere Selbstporträts. Gab es in diesem Jahr einen besonderen Einschnitt in ihrem Schaffen, was bewog sie zu dieser mehrmaligen Selbstdarstellung? Musste sie sich in diesem Jahr ihrer selbst versichern, sich als Künstlerin immer wieder neu positionieren oder wollte sie sich einfach nur ausprobieren? Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Die mittlerweile 67-Jährige fand in dieser Zeit zu ihrem eigenen Stil. Sie selbst beschrieb diese Zeit wie folgt: „Diese Lebensjahre sind die ernstesten und trotzdem wohl zutiefst ausgeglichensten meines Arbeitsdaseins gewesen. Denn ich war in dieser Zeitspanne, da ich erfüllt und aufgewühlt von der gewaltigen Tragik des Kriegsfolgen täglich versuchte, mich mit Leben und Welt auseinanderzusetzen und wahrhaft vertraut zu machen, zu intensiver Lebens- und Arbeitskonzentration gezwungen und wurde gedrängt zu einer Abkehr von allem.“

Roederstein im Konflikt?

Diese „Abkehr vom allem“ zeigt sich auch in zwei weiteren Selbstbildnissen, die im gleichen Jahr entstanden sind. In diesen Zeichnungen, die Roederstein im Profil zeigen, wendet sie sich im Vergleich zum vorherigen Porträt jedoch konsequent vom Betrachter ab. Sie würdigt ihn diesmal keines einzigen Blickes. Ihre Augen fokussieren die Ferne. Die harten Konturen im Gesicht lassen sie streng und zugleich resigniert wirken. Fast scheint es, als ob sie nicht mehr den Dialog mit ihrer Umwelt suchen würde.

Roederstein neben Roederstein

Die in Roedersteins Selbstbildnissen festgehaltene Abkehr ist jedoch vielmehr das Resultat einer jahrzehntelangen Selbstbefragung. Hier wird ihre künstlerische Emanzipation deutlich: Roedersteins intensive Befragung der eigenen Rolle als Künstlerin Anfang des 20. Jahrhunderts in einem männlich dominierten Kunstsystem wird sichtbar. So entsteht beispielsweise noch 20 Jahre zuvor mit dem in der Städel Sammlung befindlichen Werk „Selbstbildnis mit weißen Hut“ (1904) ein Selbstporträt, in dem sich die Malerin zwar forschend und befragend, aber doch wesentlich konventioneller darstellt.

Ottilie Roederstein (1859-1937); Selbstbildnis mit weissem Hut, 1904; 55,3 x 46,1 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main; Foto: Städel Museum - U. Edelmann - ARTOTHEK

Auch existieren Porträts von ihr, in denen sie sich mit Pinsel in der Hand als Künstlerin positioniert. Von diesen Selbstdarstellungen weicht sie im Laufe ihres Lebens immer mehr ab. Nicht nur die Spuren des Alters – ihre Haare werden weißer, ihre Gesichtszüge härter – zeigen sich in den Selbstbildnissen, auch ihre Kleidung wird maskuliner. In ihrem letzten Selbstporträt, entstanden 1936, zeigt sie sich schlussendlich mit verdeckten Hut, langer Kutte und Schlüssel der Hand. Roederstein hat sich die Welt erschlossen, sie muss niemanden mehr beweisen, dass sie das Zeug zur Künstlerin hat. Sie ist etabliert und ein wichtiger Name in der Kunstszene.

Ottilie Roederstein (1859-1937); Selbstbildnis mit Schlüsseln, 1936; Öl auf Leinwand, 105,3 x 74,6 cm; Städel Museum, Frankfurt am Main, Foto: Städel Museum – Artothek

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.