Städel Kurator Oswald Goetz (1896–1960)

Siebzehn Jahre lang war er am Städel tätig bis er – als Jude verfolgt – entlassen wurde und in die USA fliehen musste. Seine tiefe Verbindung zum Museum und zu den damaligen Kollegen brach jedoch nie ab.

„Als ich Oswald Goetz um 1930 kennenlernte, stand er inmitten reicher und beglückender Tätigkeit im Städel-Museum in Frankfurt”, so erinnert sich der mit ihm befreundete Kunsthistoriker Hans Huth an die erste Begegnung. Goetz war im Mai 1917 als Student der Kunstgeschichte nach Frankfurt gekommen. Er war zuvor als Soldat aus dem Militärdienst entlassen worden, da er im Krieg ein Bein verloren hatte. Bereits im Studium erlebte er die Aufbruchsstimmung der Frankfurter Kunst- und Kulturlandschaft in den Jahren der Nachkriegszeit und der Weimarer Republik.

Der damalige Direktor des Städel Museums, Georg Swarzenski, gehörte zu den führenden Kunsthistorikern, die sich für eine internationale Ausrichtung der modernen Kunst engagierten. Seit 1906 hatte er begonnen mit kosmopolitischem Weitblick und Sinn für Qualität eine dem Museum angegliederte städtische Sammlung aufzubauen, deren Schwerpunkt die zeitgenössische Kunst war. Parallel dazu entstand im Liebieghaus unter seiner Leitung eine städtische Sammlung alter Skulpturen von der ägyptischen Antike bis zum Rokoko. „Tief und andauernd“ sei die erste Begegnung mit dem Bildnis des Dr. Gachet von Vincent van Gogh im Jahr 1917 gewesen, „ausgestellt auf einer Staffelei in einer der kleinen Galerien des Staedelschen Kunstinstituts“, – so Goetz in seinen Erinnerungen an seine Frankfurter Studienzeit.

Unbekannter Fotograf, Gruppenfoto v. l. n. r. Ernstotto Graf zu Solms-Laubach, Alfred Wolters, Georg Swarzenski, Ernst Schilling, Oswald Goetz (Kopie), c. 1929, Frankfurt am Main, Schenkung Renate Osthoff, geb. Goetz, Städel Archiv

Die Inventare tragen seine Handschrift

Als Oswald Goetz zum 1. April 1921 in den Museumsdienst am Städel eintrat, zunächst als Volontär des Direktors, dann ab 1928 als „Direktorialassistent“ (Kurator), hatte er gerade seine Doktorarbeit bei dem Mittelalter-Spezialisten Robert Kautzsch zu François de Cuvilliés abgeschlossen. Kurz darauf heiratete er die Kunsthistorikerin Lili Günther, eine Tochter des Frankfurter Architekten Alfred Günther. Ihr Vater hatte um 1903 das Haus in der Holbeinstr. 8 unweit des Museums erbaut, in dem das Ehepaar Goetz lebte.

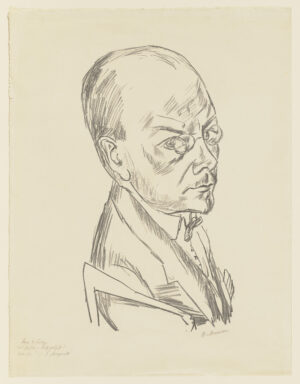

Max Beckmann, Bildnis Georg Swarzenski, 1921. Lithografie mit Widmung von Georg Swarzenksi an Oswald Goetz: „Herrn Dr. Goetz / mit herzlichem Weihnachtsgruß! / Weihn. 23. G. Swarzenski“, Schenkung Renate Osthoff, geb. Goetz, 2009

Wenige Wochen nach dem Beginn seines Volontariats wurde der seit Jahren geplante neue Flügel des Städel Museums mit einem Festakt und einer Ausstellung von Gemälden aus der modernen Sammlung des 19. und 20. Jahrhunderts eröffnet. Goetz, der sowohl am Liebieghaus wie auch am Städel arbeitete, wurde in sämtlichen Aufgaben der kuratorischen Praxis ausgebildet. Prägend, – so Georg Heise – sei für Goetz der „Sinn für die Ergründung der Kunstwerke sowohl nach der ästhetischen als nach der kulturgeschichtlichen Seite, die Systematik des Denkens, die Aufgeschlossenheit für alle echten künstlerischen Werte vom Mittelalter bis zur Gegenwart“ wie überhaupt „die Freude am Sammeln und Entdecken“ gewesen.

Er verfasste kunsthistorische Aufsätze, Kataloge und Ausstellungsbesprechungen und hielt Vorträge – auch im Radio. Im Liebieghaus betreute er eine dort regelmäßig stattfindende Konzertreihe. Er war in die Organisation der großen Ausstellungen der Sigmaringer Sammlung 1928 und des Welfenschatzes 1929 im Städel involviert. Die „Inventarbücher“, die Zugangsbücher des Museums, tragen seine Handschrift.

Ende einer Ära

Die progressiven Jahre am Städel, die Goetz über weite Strecken mit begleitet und mitgestaltet hatte, nahmen mit dem Beginn der nationalsozialistischen Diktatur im Januar 1933 eine jähe Wende. Die öffentlichen Museen wurden staatlicher und parteilicher Kontrolle unterworfen. Museumsbeamte, die keine „arische“ Herkunft nachweisen konnten oder die man als politisch „unzuverlässig“ einstufte, wurden aus ihrer Tätigkeit entlassen. Goetz konnte jedoch als Angestellter der privaten Stiftung des Städelschen Kunstinstituts zunächst weiterhin arbeiten, wenn auch unter anderen Vorzeichen. „Als die Nazis zu Beginn jenes Jahres die Macht ergriffen hatten, begann auch die Reglementierung der Kunst und der Erziehung. Wir erfuhren, daß van Gogh zu einer großen Gruppe degenerierter Künstler gehörte und daß seine Gemälde eine Gefahr für die Moral des Volkes seien,“ schilderte Goetz später seine Erinnerungen an diese Zeit.

Unter dem Druck des NS-Regimes musste die über Jahrzehnte zusammengetragene Sammlung moderner Kunst abgehängt und deponiert werden. In der Zwischenzeit nahm der Druck der Gauleitung und Gestapo auf die als Juden verfolgten Angestellten des Museums zu. Am 10. Oktober 1935 erschien ein Gestapo-Mitarbeiter im Städel und fragte „ob Prof. Dr. Swarzenski und Dr. Götz, beides Nichtarier ... noch im Städelschen Kunstinstitut beschäftigt“ seien.

Doch vorerst waren beide noch durch die Unabhängigkeit der Stiftung von behördlichen Bestimmungen geschützt. Mit der Aktion „Entartete Kunst“ – die am 7. Juli 1937 am Städel durch die Beschlagnahme von dreißig Gemälden eine erste Kerbe in die moderne Sammlung schlug – war das Schicksal des Museumsdirektors jedoch endgültig besiegelt. Swarzenski wurde beurlaubt und schließlich zum Ende des Jahres entlassen.

Goetz jedoch blieb – und wurde Zeuge der noch folgenden Beschlagnahmungen von insgesamt 80 Gemälden und Skulpturen und rund 600 Arbeiten auf Papier. Das vom Reichspropagandaministerium angeforderte Bildnis des Dr. Gachet (1890) von Vincent van Gogh musste er eigenhändig für den Transport nach Berlin verpacken. Wenige Monate später wurde auch er entlassen. Sein Arbeitszeugnis endet mit den Worten: „Die Kündigung zum 1. Oktober 1938 musste erfolgen, weil Herr Dr. Götz nicht arischer Abstammung ist.“

Unbekannter Fotograf, Die Mitarbeiter des Städel anlässlich des dreißigjährigen Dienstjubiläums von Georg Swarzenski (Ausschnitt), 1936, Frankfurt am Main, Städel Archiv

„Ein Geschenk des Himmels“

Ende Dezember 1938 floh er mit einem Besuchervisum zu Verwandten in die USA, seine Frau und seine zwei Töchter, Renate und Ursula, musste er in Frankfurt zurücklassen. Erst 1946 sollte er sie wiedersehen. Im Oktober 1940 fand er eine neue Stelle als kuratorischer Assistent des Kunsthistorikers Meyric Rogers in der Abteilung für mittelalterliche und Renaissance-Kunst am Art Institute in Chicago. Doch schnell avancierte Goetz dort zu einem ausgewiesenen Experten für mittelalterliche Kunst und konnte so im Exil an die Jahre der wissenschaftlichen Arbeit im Liebieghaus und Städel anknüpfen.

1951 übernahm er die Leitung der Gemäldeabteilung des renommierten New Yorker Auktionshauses Parke-Bernet (heute Sotheby’s). Im amerikanischen Exil traf er in Boston auch seinen ehemaligen Chef und Mentor Swarzenski wieder, der mittlerweile Kurator am dortigen Museum of Fine Arts war. „Dass ich hier freundlich, ja viel mehr, mit offenen Armen aufgenommen worden bin, dass ich in den Jahren, wo eine Welt in Trümmer ging, an etwas bauen konnte und durfte, das meinen Glauben lebendig erhielt, das ist wirklich ein Geschenk des Himmels, für das ich nicht dankbar genug sein kann“, schrieb Goetz am 9. September 1946 an seinen ehemaligen Freund und Städel-Kollegen Alfred Wolters.

Trotz der erlittenen materiellen, ideellen und menschlichen Verluste, die sich kaum in Worte fassen lassen – die Ermordung seiner Schwester Elsbet Flora Götz in Auschwitz, die Deportation seiner Mutter Dorothea Götz nach Theresienstadt, die überlebte – kehrte er nach dem Krieg mehrfach nach Deutschland zurück und besuchte stets das Städel und die ehemaligen Kollegen. Sein ungebrochenes Engagement für die Kunst, das Museum und seine Sammlung auch in schwierigsten Zeiten, wie auch seine menschliche Größe, jenseits der politischen Verhältnisse und nationalen Grenzen das Verbindende zu sehen, bleiben unvergessen.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.