Fatale Mischung aus inszeniertem Interieur, Bühne und Arrangements

Die Frage nach dem Wahrheitsgehalt von Fotografie ist so alt wie die Technik selbst. Wie geht Andreas Mühe damit um, was hat seine Arbeit mit Bildhauerei zu tun und welche Rolle spielt die Natur in seinen Inszenierungen?

Kristina Lemke: Wenn ich Deine Arbeiten mit einem Wort beschreiben müsste, wäre das „Doppelbödigkeit“. Bei der Vorbereitung zur Ausstellung habe ich im Laufe der Monate immer wieder neue Details in Deinen Fotografien entdeckt. Wie kommst Du zu Deinen Themen oder kommen die Themen zu Dir?

Andreas Mühe: Ideen entwickeln sich zum Beispiel aus Auftragsarbeiten, wenn ich das Gefühl habe, das Thema noch nicht abgearbeitet zu haben. Seit Langem stelle ich mir die Aufgaben selbst und entwickle meine Ideen. Trotzdem nehme ich gern Aufträge an, um nicht aus der Übung zu kommen und um mich zu reiben an Dingen, die ich von selbst nicht in die Hand genommen hätte.

Andreas Mühe, Foto: Stefan Heinrichs

Deine Motive sind perfekt inszeniert und doch ist letztlich nicht das zu sehen, was auf den ersten Blick zu erkennen ist. Ich denke da an Deine Reihe „A. M. – Eine Deutschlandreise“ mit Deiner Mutter als Merkel-Double.

Mit der Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel verbindet mich eine lange Geschichte, die für mich nach einigen Aufnahmen – auch für ihren Wahlkampf – und Reisebegleitungen noch nicht zu Ende war und die ich ohne sie zu Ende schreiben wollte. Der in meinen Fotografien nachgestellte Blick auf deutsch-deutsche Landschaft oder Erinnerungsorte wurde mit einer Wagentür und einem Zelt simuliert, die eigens vor der Kulisse aufgebaut wurde: Im Auto wäre es zu eng für die Aufnahmen geworden und ohnehin hätte an manchen der Orte, wie der Zugspitze, kein Auto hingekonnt. Mit dem Blick aus dem Fenster verlagert sich der Sehnsuchtsort nach draußen. Was sieht man noch, wenn man im eingeengten und gepanzerten Auto sitzt und chauffiert wird? Welche Orte und Inszenierungen von Politikern gewählt werden, um sich darzustellen, durchschaue ich seit meinen offiziellen Aufträgen sofort.

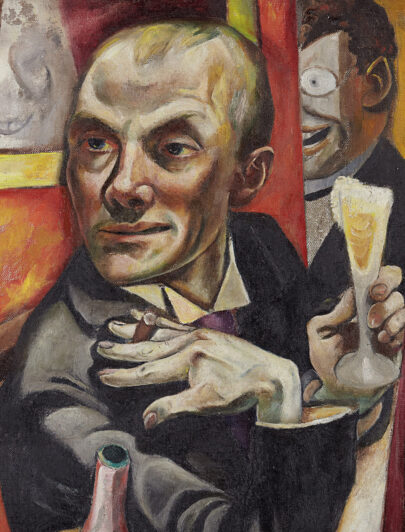

Andreas Mühe, Unterm Baum, 2008, Städel Museum, Frankfurt am Main, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., © Andreas Mühe, VG Bild-Kunst Bonn, 2021

Aufgrund ihrer technischen Natur wird der Fotografie ein Wahrheitsversprechen nachgesagt, dass Du bewusst aufzuheben scheinst.

Bei mir persönlich ist es mit dem Wahrheitsversprechen in der Fotografie wie mit dem jungen Mann in Friedrich Schillers Gedicht „Das verschleierte Bild zu Sais“ (1795). Wenn er am Ende den dünnen Schleier, der ihn von der Wahrheit trennt, trotz des Verbotes weggezogen hat und schweigt: „Weh dem, der zu der Wahrheit geht durch Schuld, Sie wird ihm nimmermehr erfreulich sein.“ Ich will die Wahrheit gar nicht erst wissen und sie auch nicht ans Licht zerren. Die von mir hochgeschätzte Frankfurter Fotografin Barbara Klemm hat mit ihren Aufnahmen Weltgeschichte geschrieben. Nicht nur, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, sondern weil sie den alles entscheidenden Standpunkt für den Blickwinkel auf das Ereignis eingenommen hat. Das wiederum ist mehr als ein Wahrheitsversprechen.

Und warum hast Du Dich gegen ein Wahrheitsversprechen entschieden?

Mit den Menschen, die ich fotografiere, baue ich für kurze Zeit ein Vertrauensverhältnis auf und dann sehe ich, wie weit sie sich öffnen können und wollen. Da gibt es immer eine Grenze wie den besagten Schleier in Schillers Gedicht Und diesen Eindruck kann ich natürlich vielfach verstärken, wenn ich Dinge dazulege oder wegnehme. Ich möchte damit spielen, Bilder in Bilder bauen, den Betrachter „plagen“, wie es im Grimmschen Wörterbuch zu Vexieren heißt. Trotz aller Freiheit der Kunst, die ich zu schätzen weiß, in dem Land, in dem ich lebe, möchte ich mich manchmal auch subversiver Praktiken bedienen.

Du hast mal in einem Interview gesagt, dass die Fotografie für Dich etwas wie Bildhauerei sei. Wie meinst Du das?

So, wie ein Bildhauer, der das Licht mitdenkt, wenn er eine Skulptur schafft, ergeht es mir als Fotograf auch. Noch eindrücklicher wurde mir diese Erkenntnis, als ich im Zuge der langwierigen Vorbereitungen für die Familienbilder in Mischpoche tatsächlich mit Plastiken gearbeitet habe. Im Vorfeld der Aufnahmen habe ich Köpfe, Büsten, Körper einiger meiner verstorbenen Angehörigen herstellen lassen. Mit den „lebendigen Toten“ zu leben, war in dieser Zeit nicht ganz leicht für mich. Das hat Einiges in mir bewegt und ich habe mich viel mit mir selbst auseinandergesetzt. Da liegt der Gedanke, einen Abguss seines eigenen Kopfes zu machen, nicht fern. Die Kopie habe ich dann wieder mittels Kälte und Wärme zerstört und den Prozess fotografisch dokumentiert. Das war in diesem Fall die Umkehrung von Bildhauerei, aber der eigentliche Gestaltungsprozess – und dann in der Fotografie diese fatale Mischung aus inszeniertem Interieur, Bühne und Arrangements zu schaffen, hängt sehr vom Einsatz des Lichtes ab.

Welche Rolle spielt die Verbindung von Mensch und Natur in Deinem Werk?

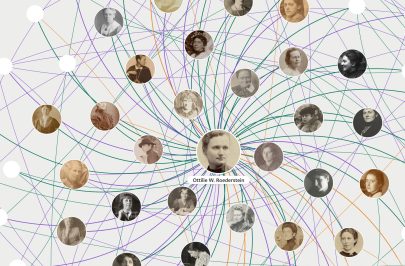

In den Bildern von Caspar David Friedrich blicken gutbürgerlich gekleidete Männer, Frauen und Kinder, dem Betrachter den Rücken zugewandt, auf das Meer, zum Horizont, in die Weite einer Landschaft, in Wälder, auf vernebelte Berge und Täler, auf Bäume, auf Wiesen, in den Mond. Die Einheit von Mensch und Natur findet in den Bildern nicht statt, aber die Sehnsucht danach steckt in ihnen. Die dargestellten Orte wurden im Nachhinein als Sehnsuchtsorte deklariert. Heute sind das immer noch beliebte, touristische Ziele, auch wenn sie sich im Laufe der Zeit wandeln. In meiner Kindheit war ich im Sommer oft auf Rügen – von Kap Arkona über Putbus bis Prora. Auch die Kreidefelsen habe ich später oft besucht und bin immer wieder um diese Motive geschlichen. Bei Tag und in der Nacht. Nur so lernt man sich kennen, um sich irgendwann in diese Landschaft stellen zu können.

Andreas Mühe, Kreidefelsen, 2014,

Aus der Serie: Neue Romantik, © Andreas Mühe, VG Bild-Kunst Bonn, 2021

… im Werkzyklus „Neue Romantik“ bist Du selbst zu sehen.

Ja, ich bin es selbst, der in dieser Reihe als Rückenfigur zu sehen ist – ganz ohne die gutbürgerliche Kleidung, die bei den Romantikern eine Rolle gespielt hat. Bereits im Zyklus Obersalzberg habe ich Schauspieler in Naziuniformen in diese betörend schöne Landschaft um Berchtesgaden gestellt, in der sie wie Eindringlinge wirken. Gleichzeitig werden sie je nach Blickwinkel in der überbordenden Bergkulisse verkleinert und die falschen Posen entlarven sich umso deutlicher. Sie sind Fremdkörper in der Landschaft, die sie okkupieren wollten.

Was hoffst Du, was die Museumsbesucher mit Deinen Fotografien verbinden werden?

Ich möchte Geschichten erzählen. Meistens sind es deutsche Geschichten oder zumindest Geschichten, die in der deutschen Gesellschaft – egal ob Ost oder West – beginnen oder enden. Ich wünsche mir, dass der Besucher zweimal hinschaut, denn erst dann beginnt der eigentliche Spaß beim Betrachten meiner Arbeiten.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.