Ein Melancholiker um 1300

Die Mundwinkel nach unten, die Brauen nach oben gezogen: Deodato Orlandis Trauernder Johannes ist das älteste Bild im Städel. Was es mit Van Gogh zu tun hat? Kurator Bastian Eclercy klärt auf.

Oktober 2016. Erstes Treffen mit unserem neuen Direktor Philipp Demandt. Wir gehen gemeinsam durch den Sammlungsbereich der Italiener, Franzosen und Spanier, diskutieren Präsentationsformen, werfen einen Blick auf neuere Erwerbungen, auf berühmte Ikonen der Sammlung. Im Kabinett der frühen italienischen Goldgrundmalerei hält Demandt vor einem kleinen, auf den ersten Blick unscheinbaren Tafelbild inne, betrachtet es lange, zückt schließlich sein Handy und macht ein Foto. Das einzige bei unserem Rundgang. Als Lobbyist meines Sammlungsbereichs schalte ich sofort in den Reklamemodus und mache ihn darauf aufmerksam, dass dies das älteste Werk im Städel ist. Und schnell wieder zurück in den Kunsthistorikermodus: um 1300/10, der Trauernde Johannes, eines der raren Gemälde des um 1300 in Lucca und Pisa tätigen Malers Deodato Orlandi, einem Zeitgenossen des ungleich berühmteren Giotto.

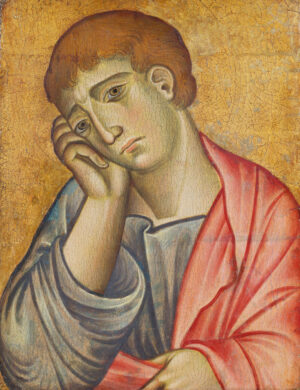

Deodato Orlandi: Der trauernde Johannes, um 1300/10, Städel Museum

Melancholiker

Den Evangelisten Johannes, den Lieblingsjünger Jesu, zeigt Deodato hier als Halbfigur vor Goldgrund, wie üblich jung und bartlos, mit blauer Tunika und rotem Mantel. Während er mit der Linken den Mantel rafft, hat er den Kopf in einem traditionellen Trauergestus auf die rechte Hand gestützt. Die Mundwinkel nach unten, die Brauen nach oben gezogen, ein intensiver Blick aus geschwollenen und geröteten Lidern – nur wenige Linien benötigt der Maler, um dem Antlitz eine tief empfundene Melancholie einzuschreiben. Ein Ausdruck, der den Betrachter nicht mehr loslässt.

Modellierung

Auffällig sind die kräftigen Kontur- und Binnenlinien, die immer in einem etwas dunkleren Ton der jeweiligen Farbe gehalten sind. Die Modellierung von Körper und Gewand erfolgt im Wesentlichen durch eine nur dreistufige Abtönung: Zunächst wird der Mittelton flächig angelegt, dann werden die Konturen und die Faltentiefen mit einem dunkleren sowie die hervortretenden Partien mit einem helleren Ton aufgetragen. Das heute leicht grünlich wirkende Inkarnat geht übrigens auf die Untermalung der Fleischpartien mit einem Grünton, der sogenannten terra verde, zurück. Sie scheint mittlerweile durch die hellere Inkarnatsfarbe durch. Dies hat den bei den Frühen Italienern häufiger zu beobachtenden Effekt einer etwas ungesunden Gesichtsfarbe zur Folge.

Deodato Orlandi: Der trauernde Johannes, um 1300/10, Städel Museum (Detail)

Fragment

Als Bildträger dient eine Pappelholztafel, die später allseitig um einige Zentimeter beschnitten wurde. Vor allem aber ist die Tafel insgesamt ein Fragment aus einem viel größeren Zusammenhang, nämlich einem monumentalen Tafelkreuz. Der hier abgebildete Kruzifixus des Deodato Orlandi in San Miniato al Tedesco bei Pisa (1301) vermittelt eine gute Vorstellung, wie das Werk einst ausgesehen haben mag.

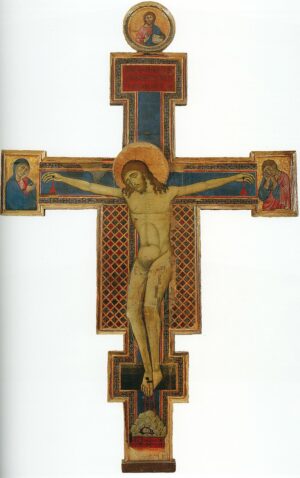

Deodato Orlandi: Kruzifixus, 1301, San Miniato al Tedesco bei Pisa, Santa Chiara

Tafelkreuz

Diese Tafelkreuze (ital. croci dipinte) sind eine Besonderheit der italienischen Malerei vom 12. bis zum späten 14. Jahrhundert. Sie fanden in den Kirchen als Alternative zu skulpierten Kruzifixen Verwendung. Dabei ist die Tafel in Kreuzform zugeschnitten und zeigt in der Mitte den Gekreuzigten selbst. Die Kreuzarme sind erweitert zu eigenen Bildfeldern, auf denen meist die trauernden Maria und Johannes dargestellt sind. Als Assistenzfiguren stehen sie auch bei szenischen Darstellungen der Kreuzigung zu Füßen des Kreuzes. Wir haben es hier also mit der rechten Seitentafel eines solchen Tafelkreuzes zu tun, das riesig gewesen sein muss: Aus den Maßen des Fragments kann man hochrechnen, dass das Tafelkreuz circa fünf Meter in der Höhe gemessen haben dürfte.

„Pendant“

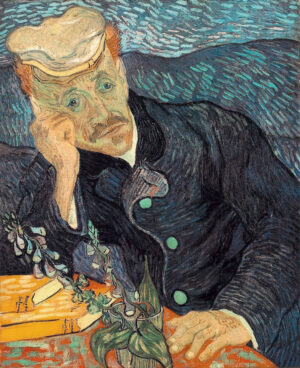

1934 hat der damalige Städel Direktor Georg Swarzenski den Trauernden Johannes von einem Offenbacher Kunsthändler erworben. Und zwar – das mag uns heute erstaunen – als eine Art motivisches Pendant zu Vincent van Goghs berühmtem Bildnis des Dr. Gachet (1890). Das Gemälde gehörte damals zur Sammlung der Städtischen Galerie im Städel und wurde 1937 im Rahmen der Aktion „Entartete Kunst“ von den Nationalsozialisten beschlagnahmt. Heute gilt es als verschollen. Dr. Gachet stützt in der Tat seinen Kopf ganz ähnlich wie Johannes auf seine rechte Hand und blickt betrübt aus dem Bild. Zwei Melancholiker, die knapp 600 Jahre trennen und eine universelle Körpersprache eint.

Vincent van Gogh: Bildnis des Dr. Gachet, 1890, Aufbewahrungsort unbekannt

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.