Der nackte Mann

Gleich zwei Ausstellungen widmeten sich vor Kurzem in Österreich ausschließlich der Darstellung des nackten männlichen Körpers in der Kunst. Aber auch im Städel Museum ziert derzeit ein unbekleideter Männerrücken das Plakat der Schau „Schönheit und Revolution. Klassizismus 1770–1820“. In der Ausstellung gibt es noch viele weitere nackte Tatsachen zu entdecken. Dies nehmen wir zum Anlass, um in unserem Blogbeitrag das Phänomen der Darstellung nackter Männer in der Kunst des Klassizismus genauer zu beleuchten.

Antonio Canova (1757–1822); Theseus und Minotauros, 1783; Gips, 150 × 160 × 95 cm; Possagno, Museo e Gipsoteca Antonio Canova; Foto: Norbert Miguletz

Nackte Männer im Doppelpack

Es scheint gerade das Thema schlechthin zu sein: Das Lentos Kunstmuseum im österreichischen Linz zeigte Anfang des Jahres die Ausstellung „Der nackte Mann“ und auch das Leopold Museum in Wien nahm sich mit der Schau „Nackte Männer von 1800 bis heute“ des Themas an. Wegen des großen Besucherandrangs wurde letztere sogar verlängert. Zwei Werke konnten jedoch nicht in Wien bleiben, denn diese kamen zu uns ins Städel Museum und sind nun in der Ausstellung „Schönheit und Revolution“ zu sehen: Die Skulptur „Theseus und Minotauros“ (1781) des italienischen Bildhauers Antonio Canova (1757–1822) und das Gemälde „Dädalus und Ikarus“ (1799) des Franzosen Charles-Paul Landon (1760–1826).

Charles-Paul Landon (1760–1826); Dädalus und Ikarus, 1799; Öl auf Leinwand, 54 × 43,5 cm; Leihgabe Musée du Louvre au Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d´Alençon, 1861; Foto: David Commenchal

Der männliche Akt

Dass es neben diesen beiden Werken in der Klassizismus-Ausstellung im Städel Museum zahlreiche weitere Darstellungen von nackten Männern gibt, hat unter anderem einen ganz profanen Grund: Bis ins 19. Jahrhundert war das Studium weiblicher Akte an den Akademien verboten. Das Aktzeichnen des lebenden männlichen Körpers hingegen gehörte zu einem der wichtigsten Ausbildungsinhalte. Bevor man Figuren mit Kleidung umhüllte, musste erst ihre Physis – Muskeln, Knochen und der Verlauf der Adern – studiert werden. Das großformatige Gemälde „Aktstudie, genannt Patroklos“ (1780) des französischen Malers Jacques-Louis David (1748–1824), welches das Ausstellungsplakat und auch den Einband des Katalogs schmückt, ist übrigens eine solche Aktstudie.

Jacques-Louis David (1748–1825); Patroklus, 1780; Öl auf Leinwand, 122 x 170 cm; Cherbourg-Octeville, Musée d'art Thomas-Henry; © Daniel Sohier

Der bewegte Mann

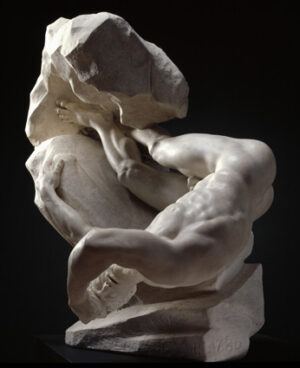

Während Jacques-Louis David in seiner Aktstudie den Mann als solchen „in stiller Einfalt und edler Größe“ darstellte, so wie es sich der Theoretiker Winckelmann wünschte, gab es einen Künstlerkreis im Klassizismus, der genau das Gegenteil suchte. In den Akademien zeichnete man den männlichen Körper nach einem Akt oder nach einem Gipsabguss, in einer komponierten starren Pose. Der englische Künstler Thomas Banks (1735–1805) studierte den bewegten Körper jedoch zusätzlich in Irrenanstalten und Fechtschulen. Ein Beispiel seiner Arbeit, die Skulptur des „Fallenden Titans“, ist in unserer Ausstellung zu sehen.

Thomas Banks (1735–1805); Fallender Titan, 1786; Marmor, 84,5 x 90,2 x 58,4 cm; Royal Academy of Arts, London; Foto: © Royal Academy of Arts, London

Schöne Beine

Auch der ideal-schöne Gott Apoll kann in der Schau im Städel in einem Gipsabguss in seiner vollen Größe bewundert werden. Er trägt bis auf Sandalen und einen über den Arm geworfenen Chlamys – ein kurzer Reitmantel – keine Kleidung. In den 1750er-Jahren entfachte sich eine Debatte über die Beine der originalen Marmorstatue aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Der Künstler William Hogarth schrieb in seinem Werk „The Analysis of Beauty“, dass die überlängten Beine des „Apoll vom Belvedere“ ein Zeichen dessen übernatürlicher Schönheit seien. Somit gehörten lange Beine nicht – wie heute vor allem – allein zu den Schönheitsmerkmalen des weiblichen Geschlechts.

Antonio Vanni (1781–1851?); Apoll vom Belvedere, nach 1866 und vor 1903 (?); Gipsabguss, 235 × 150 × 100 cm; Marburg, Philipps-Universität, Archäologisches Seminar; Foto: Norbert Miguletz

Klassische Nacktheit

Ein weitere Erklärung auf die Frage, warum im Klassizismus so viele nackte Männer zum Motiv wurden, ist der Bezug auf die antike Skulptur. Die Antike war ein wichtiges Studienobjekt für die Künstler des Klassizismus, die an den Akademien unter anderem durch das Zeichnen nach Gipsabgüssen antiker Skulpturen ausgebildet wurden. Die antiken Skulpturen wiederum zeigten den männlichen Körper meist unbekleidet. Auch der Gipsabguss des „Torso vom Belvedere“, der in der Schau zu sehen ist, stammt aus einer Akademie, in diesem Fall der Royal Academy in London. Bei der Darstellung des nackten Körpers in der Antike stand jedoch nicht der erotische Aspekt im Vordergrund: Die griechische Klassik verstand die Nacktheit als Idealform der menschlichen Gestalt.

Torso vom Belvedere, um 1800 –1815; Gipsabguss, wahrscheinlich in Rom nach derantiken Marmorstatue des Apollonius von Athen geschaffen; 127 × 78 × 90 cm; Royal Academy of Arts, London; Foto: Norbert Miguletz

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.