Keine Schwarz-Weiß-Malerei

Ein Anliegen der Sonderausstellung „Emil Nolde. Retrospektive“ ist es, Noldes Verhältnis zum Nationalsozialismus offen anzusprechen und sich damit umfassend auseinanderzusetzen. Wir sprachen für das Städel Blog mit Felicity Grobien, Projektleiterin der Retrospektive, über dieses weitreichende Thema.

Emil Noldes 1911 und 1912 entstandenes Werk „Das Leben Christi“ in der Ausstellung „Entartete Kunst“ in Berlin, Februar 1938

Beim Betrachten von Noldes bunten Werken fällt es manchmal schwer nachzuvollziehen, dass Nolde ein bekennender Nationalsozialist war. Woran kann man Noldes politische Einstellung festmachen und wie wird in der Retrospektive im Städel mit diesem Aspekt umgegangen? Emil Nolde trat schon 1934 der Nationalsozialistischen Arbeitsgemeinschaft Nordschleswig bei, die ein Jahr später mit anderen NS-Organisationen der Region die NSDAP Nordschleswig mitbegründeten. Er blieb bis zum Ende des Krieges in der Partei und berief sich immer wieder auf seine Mitgliedschaft. Aus den Jahren 1933 bis 1945 gibt es zahlreiche Dokumente, die belegen, dass Nolde und seine Frau sich für die Ideologie und Politik der Nationalsozialisten begeisterten und die „Machtergreifung“ begrüßten. Außerdem finden sich nicht nur im Briefwechsel Noldes, sondern auch im zweiten Band seiner Autobiografie, „Jahre der Kämpfe“, der 1934 erschienen ist, mehrere antisemitische Passagen. Unserer Ansicht nach ist es wichtig, hierüber ganz offen zu sprechen, denn ein Künstler wie Nolde muss in seinem historischen Kontext betrachtet werden.

Seit wann ist bekannt, dass Nolde den Nationalsozialisten nahe stand? Schon in den späten 1940er Jahren wiesen unter anderen der Kunstkritiker Adolf Behne und der Künstler Karl Hofer darauf hin, dass Nolde das Regime unterstützt hatte und sich hinter seiner Opferrolle verstecke. Die Mehrheit der Kunsthistoriker und Rezensenten ließ diesen Aspekt aber unter den Tisch fallen. Zu Noldes 100. Geburtstag 1967 hielt Walter Jens in Seebüll eine Rede, in der er Noldes ambivalente Rolle während des Nationalsozialismus ansprach. Seitdem sind einige sehr gute Artikel zu diesem Thema erschienen, aber die Tatsache ist nicht in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit gelangt und wurde bisher noch nicht in einer Retrospektive thematisiert.

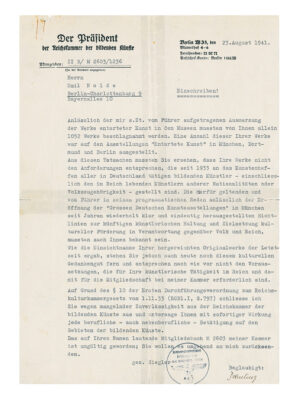

Brief des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, Adolf Ziegler, an Emil Nolde, 23.8.1941, Nolde Stiftung Seebüll

Inwiefern war Nolde selbst Opfer der nationalsozialistischen Kulturpolitik? Schließlich war er der Künstler, von dem die meisten Werke in der Aktion „Entartete Kunst“ beschlagnahmt wurden, oder? Man muss vorsichtig sein mit Begriffen wie „Opfer“, „Täter“ oder „Mitläufer“ zu operieren – diese Schwarz-Weiß-Malerei funktioniert nicht. Aber es ist richtig, von Nolde wurden insgesamt 1.102 Werke aus deutschen Museen beschlagnahmt und davon waren knapp 50 in der Femeausstellung „Entartete Kunst“ zu sehen. Wichtig ist allerdings zu beachten, dass von ihm auch deswegen so viele Werke beschlagnahmt werden konnten, weil er sehr prominent in den musealen Sammlungen vertreten war. Nolde war ungeheuer erfolgreich in der Weimarer Republik, was auch einer der wichtigsten Gründe dafür ist, warum viele Nationalsozialisten starken Anstoß an ihm und seiner Kunst nahmen.

Welche Konsequenzen hatte das Berufsverbot, das Nolde 1941 von der Reichskammer der bildenden Künste mit dem Ausschluss aus der Kammer auferlegt wurde? Das Verbot führte dazu, dass Nolde seine Werke nicht mehr verkaufen, ausstellen und publizieren durfte – hierfür hätte er seine Arbeiten der Kammer vorlegen müssen. Zudem durfte er offiziell keine Malutensilien beziehen. Nolde wusste das Verbot aber zu umgehen: Händler verkauften unter der Hand weiterhin seine Werke und Freunde und Bekannte versorgten ihn mit Ölfarbe und Leinwand. In der Ausstellung sind sowohl Gemälde zu sehen, die während des Verbotes entstanden, wie zum Beispiel „Großer Mohn (rot, rot, rot)“ (1942), als auch ein Werk, das Nolde noch 1944 direkt an den Hannoveraner Bernhard Sprengel verkaufte, „Königskerze und Lilien“ (1939).

Kennen Sie Dokumente, die belegen, dass die Gestapo Noldes Wohnsitz in Seebüll durchsuchte und überwachte, ob er sich an die Vorgaben des Verbotes hielt? Nein, diese sind bislang nicht bekannt. Die Annahme, dass Nolde systematisch überwacht worden ist, beruht unserem Wissen nach vor allem auf Siegfried Lenz erfolgreichem Roman „Deutschstunde“ von 1968, für dessen Romanfigur Max Ludwig Nansen Emil Nolde als Vorbild diente. Wenn Nolde tatsächlich eine Durchsuchung gefürchtet hätte, hätte er vermutlich ganz aufgehört, in Öl und in großen Formaten zu arbeiten.

Ist bekannt, ob die Verfemung von Noldes Werken und das Berufsverbot dazu führten, dass er sich gegen die Ideologie der Nationalsozialisten stellte? Nein, auch die Schmutzkampagne und das Verbot hatten nicht zur Folge, dass Nolde sich von der nationalsozialistischen Ideologie distanzierte. Er setzte sich bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges für die Anerkennung durch das Regime ein. Wenn man Noldes Bekundungen zu „Führer, Volk und Vaterland“ liest, muss man aber natürlich bedenken, dass vermutlich anteilig auch Opportunismus eine Rolle spielte.

Inwiefern verändert sich der Blick auf Noldes Kunst durch diese Hintergründe zu seiner Person und politischen Haltung? Unserer Meinung nach erweitert die Berücksichtigung der historischen Umstände, unter denen der Künstler gearbeitet hat, den Blick auf die Werke. So stößt man darauf, wie Nolde nach 1933 aufhört, die bei den Nationalsozialisten besonders unbeliebten religiösen Figurendarstellungen oder exotische Südseemotive zu malen. Stattdessen entstehen Arbeiten mit einem weicheren, fast lieblichen Duktus und fast ausschließlich Landschaften und Blumenbilder. Letztendlich muss aber jeder diese Frage für sich selbst beantworten – die Retrospektive lädt dazu ein, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.