Künstlerinnen-Netzwerke in der Moderne

Wie wichtig Netzwerke für die Lebens- und Karrierewege von Künstlerinnen um 1900 waren, wird in der Ausstellung „Städel | Frauen“ deutlich. Viel zu selten wurden die beruflichen wie privaten Unterstützungsgemeinschaften bislang thematisiert. Dabei lohnt es, diese Perspektive einzunehmen, denn sie ermöglicht es, die individuellen Leistungen der einzelnen Künstlerinnen ebenso zu würdigen wie die gemeinschaftlichen Anstrengungen, mit denen sich die Frauen gegen Ausgrenzung und Benachteiligung in einem männlich dominierten Gesellschaftssystem behaupteten.

Ein Pariser Künstlerinnen-Zirkel

Um sich Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt als Malerinnen oder Bildhauerinnen auszubilden und um ein eigenständiges Leben als freischaffende Künstlerinnen führen zu können, mussten Frauen einige Hindernisse überwinden. Bis ins 20. Jahrhundert hinein hielt sich die Idee, künstlerisches Genie und Schöpferkraft seien ausschließlich männliche Eigenschaften. Frauen traute man kaum kreative Eigenleistungen zu. In Deutschland, wie in den meisten europäischen Ländern, war ihnen somit auch der Zugang zu den staatlichen Kunstakademien verwehrt. Daher fanden sich Künstlerinnen aus allen Teilen der Welt in Paris ein, wo sie in privaten Kunstschulen und in privaten Damenateliers bei angesehenen französischen Malern und Bildhauern studieren konnten. Diese Ausbildungsstätten, die die Begegnung mit Gleichgesinnten ermöglichten, wurden zu wichtigen Knotenpunkten der Netzwerke der Künstlerinnen.

Unsere Recherchen zur Ausstellung „Städel | Frauen“ konzentrierten sich dabei insbesondere auf den Zirkel von Freundinnen und Kolleginnen um die deutsch-schweizer Künstlerin Ottilie W. Roederstein. Die junge Malerin war im Herbst 1882 gemeinsam mit ihrer Freundin und Kollegin Annie Hopf (später verheiratet Stebler-Hopf) in die französische Hauptstadt gekommen, um sich bei den angesehenen Porträtmalern Jean-Jacques Henner und Carolus-Duran weiterzubilden. Roederstein und Hopf bezogen zunächst Quartier in einer Damenpension in der Rue Notre-Dame-des-Champs und knüpften Freundschaften zu Kolleginnen, die ebenfalls im Damenatelier von Henner und Carolus-Duran, oder an einer der bekannten privaten Kunstschulen studierten, wie etwa an der Académie Julian oder der Académie Colarossi.

Seite aus dem Album „Studienzeit“ von Ottlie W. Roederstein; zu sehen sind Annie Hopf (o. r.), Susanne von Nathusius (u. r.), Lucy Lee-Robbins (u. l.) und Elizabeth Nourse (o. l.), in der Mitte Hopfs Gemälde „An der Orgel“ (um 1887), Fotocollage, undatiert, © Roederstein-Jughenn-Archiv im Städel Museum

Zu Roedersteins Kolleginnenkreis gehörten neben Annie Hopf auch die Schweizerinnen Louise Breslau und Martha Stettler, die deutschen Malerinnen Ida Gerhardi, Dora Hitz und die Frankfurterin Marie Bertuch, die Amerikanerinnen Elizabeth Nourse und Lucy Lee-Robbins, die Polinnen Tola Certowicz und Olga Boznańska sowie die Französin Madeleine Smith und deren Schwester Jeanne. Ihr weitverzweigtes Netzwerk spiegelt so auch die Internationalität der Pariser Ausbildungsstätten wider, die neben Künstlerinnen aus ganz Europa vor allem Amerikanerinnen anzogen.

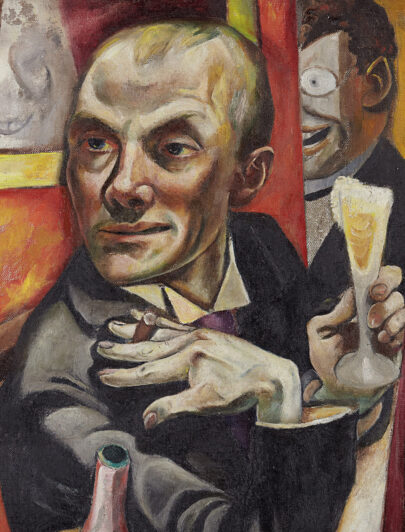

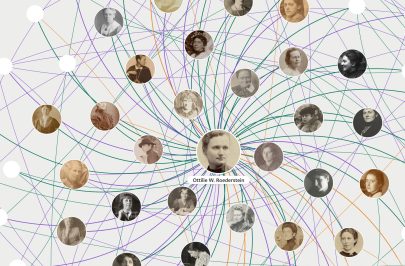

Das Pariser Künstlerinnen-Netzwerk um Ottilie W. Roederstein, Fotomontage

Die Rekonstruktion dieses internationalen Netzwerkes, das bislang in weiten Teilen unbekannt war, basiert auf dem Aktenbestand des Roederstein-Jughenn-Archivs. Die Auswertung des darin enthaltenen schriftlichen und fotografischen Nachlasses von Ottilie W. Roederstein ermöglichte es, einige offene Fragen der Künstlerinnen-Forschung zu beantworten. Die darin enthaltenen Informationen veranlassen jedoch auch, eingeübte Blickwinkel und tradierte Narrative zu hinterfragen.

Der konzentrierte Blick auf die Netzwerk, die als selbstgeschaffene Unterstützungsgemeinschaften zu verstehen sind, lässt die Malerinnen und Bildhauerinnen als aktive Gestalterinnen ihrer Zeit und erfolgreiche Akteurinnen auf dem Kunstmarkt erscheinen.

Paris als Ausbildungszentrum

Ottilie W. Roederstein und Annie Hopf hatten das Ziel, sich in Paris zu professionellen Malerinnen auszubilden. Dabei war es im ausgehenden 19. Jahrhundert unüblich, dass bürgerliche Frauen einen Beruf ergriffen.

Trotz liberalerer Bedingungen war auch der Pariser Kunstbetrieb von geschlechterspezifischer Ungleichheit geprägt. Auch dort waren Frauen mit strukturellen Benachteiligungen in der Ausbildung konfrontiert: Künstlerinnen zahlten doppelt oder dreifach so hohe Unterrichtsgebühren wie ihre männlichen Kollegen, wurden jedoch weniger häufig von den Lehrmeistern korrigiert und unterrichtet. Außerdem ließ man sie nur mit Einschränkungen zum Aktstudium zu, das jedoch eine der wichtigsten Grundlagen der künstlerischen Ausbildung war.

Aktunterricht mit einem weiblichen Modell in der Damenklasse von Raphaël Collin (Mitte, sitzend) mit Pauline Kowarzik (2. v. l., sitzend), Blanche Collin (3. v. l., stehend), Else von Guaita (3. v. r., stehend), Madeleine Smith (2. v. r., stehend) und weiteren Schülerinnen, Fotografie, um 1892/93, © Roederstein-Jughenn-Archiv im Städel Museum

Meist wurde argumentiert, eine Teilnahme der Frauen am Aktunterricht verstieße gegen Moral und Sittlichkeit. Letztlich ergab sich für Künstlerinnen daraus ein bedeutender Wettbewerbsnachteil.

Hinzu kamen Einschränkungen im Alltag: Frauen konnten sich in den 1880er-Jahren auch in der Seinemetropole nicht unbegleitet in der Öffentlichkeit bewegen. Sie standen unter männlicher Vormundschaft, konnten nicht alleine reisen, nicht alleine wohnen und nicht alleine in die Museen und Galerien der Stadt gehen.

Eine Zeitgenossin von Roederstein, die Malerin Maria Bashkirtseff, fasste die Situation besonders treffend in Worte:

Ich beneide die Leute um ihre Freiheit, allein spazieren gehen zu dürfen, […] und vor den Schauläden der Kunstanstalten stehen zu bleiben, in die Kirchen und Museen hineinzugehen und des Abends in den alten Straßen herumzulaufen. Ja, darum beneide ich sie, und das ist die Freiheit, ohne die man kein wahrer Künstler werden kann…

Solidarische Frauengemeinschaften

Um sich aus der familiären Bevormundung zu lösen und um größere Bewegungsfreiheit zu erlangen, taten sich Künstlerinnen in solidarischen Frauengemeinschaften zusammen. Dort fanden sie moralischen Rückhalt bei Gleichgesinnten, die ihre beruflichen Ambitionen verstanden, teilten und förderten. Neben Wohn- und Ateliergemeinschaften suchten Künstlerinnen verschiedenste Formen der Zusammenarbeit, um durch gegenseitige Wissensvermittlung die geschlechtsspezifischen Nachteile in der Ausbildung weitgehend auszugleichen.

Elizabeth Nourse in dem gemeinsam mit Ottilie w. Roederstein genutzten Atelier in der Rue de la Grande Chaumière 8 in Paris, Fotografie, um 1888–1890, Fondation des Artistes, Paris, © Fondation des Artistes, Paris / Nogent-sur-Marne

Wie wichtig diese informellen Netzwerke damals für die Lebensrealität der Frauen waren, beweist das „Porträt der Freunde“ von Louise Breslau. Es zeigt die Pariser Wohngemeinschaft der jungen Malerin. Mit dem Entschluss, das Freundschaftsbild 1881 – im Jahr seiner Entstehung – in der wichtigsten Pariser Ausstellung, dem Salon des Artistes français, zu präsentieren, gab Louise Breslau dem Thema der weiblichen Solidargemeinschaft erstmals eine Öffentlichkeit. Das Gemälde war ein großer Erfolg und machte sie schlagartig berühmt. Um 1900 hatte sich Louise Breslau den Status erarbeitet, die „bedeutendste Künstlerin der Welt“ (Frank Wedekind, 1892) zu sein.

Louise Catherine Breslau (1856–1927), Porträt der Freunde, 1881, Öl auf Leinwand, 84,3 × 160,5 cm, MAH Musée d’art et d’histoire, Ville de Genève, achat avec l’aide de la Fondation Diday, 1883, © Musée d'art et d'histoire, Ville de Genève, Foto: Flora Bevilacqua

Die erfolgreichen Karrierewege von Louise Breslau, Annie Hopf, Ida Gerhardi, Roederstein und ihren Zeitgenossinnen machen deutlich, dass Künstlerinnen zwar mit diversen Benachteiligungen in einem patriarchalen Gesellschaftssystem rangen, dass sie sich dadurch jedoch keineswegs von ihrer Berufung abhalten ließen, professionelle Malerinnen oder Bildhauerinnen zu werden. Den informellen Netzwerken der Künstlerinnen kommt dabei eine wichtige, strategische Bedeutung im Prozess der Professionalisierung zu. Diese waren neben Talent, harter Arbeit und Wagemut eine wichtige Voraussetzung, um sich erfolgreich im Kunstbetrieb ihrer Zeit zu etablieren.

Dynamiken und Verflechtungen

Über die unterschiedlichen Biografien der Künstlerinnen entwickelte sich das Netzwerk dynamisch weiter und verzweigte sich. Bestehende Kontakte wurden fortgeschrieben, neue integriert.

Als sich Ottilie W. Roederstein 1891 schließlich in Frankfurt am Main niederlässt, bricht sie den Kontakt zu ihren Kolleginnen und Freundinnen natürlich nicht ab, sie behält ihr Pariser Atelier über Jahrzehnte hinweg und arbeitet jedes Jahr einige Monate in der Kunstmetropole.

Die Malerin wird so zu einem wichtigen Bindeglied zwischen Frankfurt und Paris: Roederstein vermittelte ihre Frankfurter Schülerinnen in die Pariser Privatakademien und holt als Sammlerin und Ausstellungsorganisatorin gleichzeitig die französische Malerei nach Frankfurt am Main. Nachdem sie selbst zu einer angesehenen Künstlerin aufgestiegen war, förderte Roederstein ganz selbstverständlich Nachwuchskünstlerinnen und band sie in ihr Netzwerk ein. Zu ihren bekanntesten Frankfurter Schülerinnen gehört Mathilde Battenberg. Roederstein verhalf ihr zu einem Stipendium, das es ihr ermöglichte, sich an der Pariser Académie Colarossi weiterzubilden und führte sie in ihr Pariser Netzwerk ein.

Mathilde Battenberg, Ottilie W. Roederstein und Ida Gerhardi in Roedersteins Pariser Atelier, Fotografie, Mai 1904, Stadtarchiv Hofheim am Taunus, © Stadtarchiv Hofheim am Taunus, Best. Jughenn-Archiv, Sig. 02.K11

Wie Roederstein engagierten sich auch Ida Gerhardi und andere Künstlerkolleginnen der beiden als Lehrerinnen oder führten sogar private Kunstschulen. Auf diese Weise trugen sie aktiv dazu bei, dass der Anteil von Frauen in privaten Akademien und in Ausstellungen stetig wuchs. Sie wurden zu Multiplikatorinnen und zu „Wegbereiterinnen“, die wichtige gesamtgesellschaftliche Entwicklungen anstießen.

Künstlerinnen-Netzwerke am Städel

In Frankfurt am Main bildete das Städelsche Kunstinstitut einen wichtigen Knotenpunkt dieses Netzwerks. Hier trafen Bildhauerinnen und Malerinnen verschiedener Generationen aufeinander.

Künstlerinnen am Städelschen Kunstinstitut, Fotomontage

Dass dies möglich war, liegt unter anderem an der besonderen Institutionsgeschichte des Museums und der damals angegliederten Kunstschule, die Künstlerinnen bereits ab 1869 – wenn auch in zunächst begrenztem Rahmen – eine Ausbildung ermöglichte. Auch hier ist es engagierten Frauen wie Ottilie W. Roederstein oder Louise Schmidt zu verdanken, dass sich die Möglichkeiten für angehende Künstlerinnen vervielfältigten. Allgemein lässt sich aber feststellen, dass sich die Ausbildungsbedingungen von Künstlerinnen nicht linear hin zum Besseren entwickelten: Auf Erfolge folgten Rückschritte. Hinzu kamen große regionale Unterschiede, nicht nur was die Vielfalt der Möglichkeiten, sondern auch die Zugangsbedingungen und die Qualität des Unterrichts anging.

Ein wichtiges Etappenziel war daher die Institutionalisierung der Künstlerinnenausbildung, also der gleichberechtigte Zugang von Frauen zu staatlichen Akademien und öffentlichen Kunstschulen. Denn damit gingen die Legitimierung ihres Könnens und eine allgemein anerkannte Professionalisierung einher.

Broschüre zur Ausstellung „Frauen von Frauen dargestellt“ der GEDOK-Mitglieder im Frankfurter Kunstverein, 1930, © Roederstein-Jughenn-Archiv im Städel Museum

Von Beruf Künstlerin

Bereits ab 1867 entstanden in Deutschland Berufsverbände, in denen sich die Künstlerinnen im Sinne der Selbsthilfe organisierten. Diese kümmerten sich um alternative Ausbildungsmöglichkeiten, aber auch um wirtschaftliche Fragen und die soziale Absicherung ihrer Mitglieder. Doch es war insbesondere der Kampf um die Zulassung zu den staatlichen Kunstakademien, der in Deutschland nach 1900 eine verstärkte Organisation in formellen Netzwerken bedingte und erforderte: Ab 1904 übten die verschiedenen Künstlerinnen-Vereinigungen in Deutschland durch Petitionen zunehmend Druck aus, um die Öffnung der Akademien für Frauen zu erwirken. Auch die Frankfurterinnen Mathilde Battenberg, Eugenie Bandell und Ottilie W. Roederstein engagierten sich ab 1913 gemeinsam mit Kolleginnen aus Berlin im Frauenkunstverband dezidiert für dieses Ziel.

1919 endlich wurden Künstlerinnen an der Berliner Akademie zugelassen. Die Akademie in München ließ Frauen ab 1920 zu, jene in Düsseldorf ab 1921.

Damit war jedoch noch keine völlige Gleichstellung erreicht: Noch heute setzen sich Künstlerinnen-Netzwerke, wie etwa der 1926 gegründete und immer noch aktive Verband der Gemeinschaften der Künstlerinnen und Kunstfördernden e. V., besser bekannt als GEDOK, für echte Gleichberechtigung und die paritätische Besetzung von Einflusspositionen in Kunst und Kultur ein.

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.