László Moholy-Nagy und das Bauhaus

„Ist es richtig, in den Zeiten einer sozialen Umwälzung Maler zu werden?“, fragte sich Lázló Moholy-Nagy 1919. Ja, entschied er schließlich. Über den revolutionären Künstler und Bauhaus-Lehrer.

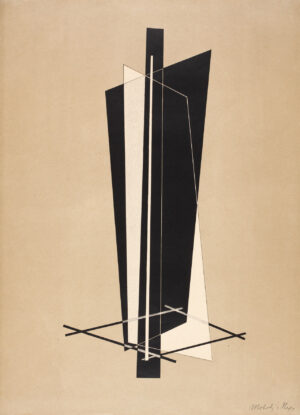

László Moholy-Nagy: Konstruktionen, Kestner-Mappe Nr. 6 (Blatt I), 1923, Farblithografie auf Velin, Dauerleihgabe der Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Angesichts der Geschehnisse des Ersten Weltkriegs haderte Lázló Moholy-Nagy zunächst mit dem Entschluss, sein Leben der Kunst zu widmen. Doch sein Zögern schien sich bald zu verflüchtigen. In seinem Notizbuch findet sich am 15. Mai 1919 dieser Eintrag: „Und ich weiß jetzt, wenn ich meine besten Fähigkeiten in der ihnen angemessenen Weise entfalte – wenn ich versuche, den Sinn meines Lebens ehrlich und gründlich zu erfassen –, dann ist es richtig, dass ich Maler werde. Meine Begabung liegt in dem Ausdruck meiner Lebens- und Gestaltungskraft durch Licht, Farbe und Form.“ Diese Begabung entwickelte er in den folgenden Jahren nicht allein in seiner eigenen Kunst weiter: Nur wenige Jahre später, 1923, wurde er als Lehrer an das Bauhaus in Weimar berufen. Dort vermittelte er seinen Schülern im Vorkurs gestalterische Grundlagen und untersuchte als Leiter der Metallwerkstatt die Gestaltungsmöglichkeiten von Transparenz und Licht.

Das Bauhaus – Die Einheit von Rationalität und Sozialem

Nicht die Trennung der künstlerischen Gattungen, sondern deren Einheit im Sinne eines Gesamtkunstwerks prägte die Gestaltungsprinzipien des Bauhauses. Dieser Anspruch wird in dem Manifest ausgedrückt, das das erste Programm des Bauhauses begleitet. Dort heißt es: „Wollen, erdenken, erschaffen wir gemeinsam den neuen Bau der Zukunft, der alles in einer Gestalt sein wird: Architektur und Plastik und Malerei […].“ Dieses Grenzen überschreitende Denken prägte das Bauhaus ebenso wie das Ziel, Geometrie, Rationalität, Mechanik und Soziales zu vereinen. Beides spiegelt sich in Moholy-Nagys Lehrtätigkeit und in seinem eigenen künstlerischen Schaffen wider.

László Moholy-Nagy: Konstruktionen, Kestner-Mappe Nr. 6 (Blatt V), 1923, Farblithografie auf Velin, Dauerleihgabe der Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Licht und Transparenz

Moholy-Nagys besonderes Interesse galt der Architektur und der Wirkung von Licht und Transparenzen. Seine Inspiration fand er bei der Glasarchitekturtheorie von Adolf Behne (1885–1948) – ein dem Neuen Bauen zugeneigter, deutscher Architekt. „Während ich bestrebt war, diese ‚Glasarchitektur‘ zu skizzieren, stieß ich auf den Gedanken der Transparenz. Dieses Problem hat mich dann lange beschäftigt“, beschreibt Moholy-Nagy seine Überlegungen. Aus ihnen erwuchsen schließlich auch seine Konstruktionen, die in der aktuellen Ausstellung In die dritte Dimension. Raumkonzepte vom Bauhaus bis zur Gegenwart zu sehen sind.

László Moholy-Nagy: Konstruktionen, Kestner-Mappe Nr. 6 (Blatt V), 1923, Farblithografie auf Velin, Dauerleihgabe der Commerzbank AG, Frankfurt am Main

Das sechs Lithografien umfassende Mappenwerk wurde1923 veröffentlicht, in jener Zeit also, als Moholy-Nagy begann, am Bauhaus zu unterrichten. Das Medium der Lithografie – mit seinen reichen Schattierungen und feinsten Tonalitäten – eröffnete dem Künstler neue Möglichkeiten, mit Transparenzen zu arbeiten: Flächen, Diagonalen und Halbkreise sind vor- und hintereinander gesetzt, sodass transparente Effekte simuliert und räumliche Bezüge dargestellt werden.

Ein plastisches Ereignis

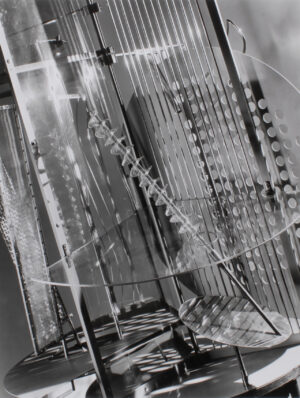

Moholy-Nagys Interesse für den Facettenreichtum von Lichteffekten drückt sich auch in seinen Plastiken aus, die er vorrangig aus Materialien mit glänzenden oder reflektierenden Oberflächen gebaut hat. Mehrere Jahre arbeitete er an dem Licht-Raum-Modulator (1922–1930), einem „Apparat zur Demonstration von Licht- und Bewegungserscheinungen“.

László Moholy-Nagy: Licht-Raum-Modulator, Detail, 1922–1930, Silbergelatineabzug auf Barytpapier, Farblithografie auf Velin, Erworben 2016 als Schenkung von Ulrich Schacht, Eigentum des Städelschen Museums-Verein e.V., Städel Museum, Frankfurt am Main

Dieses Lichtrequisit besteht aus einer kreisrunden Platte, auf der ein dreiteiliger Mechanismus montiert ist. Die auch den Formenkanon des Bauhauses prägenden Grundformen Rechteck, Kreis und Stab sind vorherrschend. Zudem hatte Moholy-Nagy vorrangig reflektierende und transparente Materialien verarbeitet: Das Modell umfasst Trennwände aus durchsichtiger Folie, eine Metallwand, durchscheinenden Siebstoff, Maschendraht, Scheiben aus Aluminium, Glas und Messing, Glasstäbe und -spiralen.

Der Modulator wird zudem in farbiges Licht getaucht, das mit circa 70 elektrischen Glühbirnen und fünf Scheinwerferbirnen erzeugt wird. Ein elektrischer Motor versetzt die Maschine in Bewegung, sodass sich das Lichtspiel permanent verändert. Die spiegelnden Oberflächen und transluziden Materialien projizieren facettenreiche Lichteffekte an die umliegenden Wände, so als „male“ der Künstler unmittelbar in den Raum. Zudem erfassen die Lichtstrahlen auch den im Raum umhergehenden Besucher. Der Betrachter wird so unmittelbar in das plastische Ereignis einbezogen – er wird Teil eines dynamischen Kräfteverhältnisses.

Dieses Verhältnis spiegelt in den Augen von Moholy-Nagy die Umwälzungen wider, die die Gesellschaft zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfasst haben: neue technische Entwicklungen und Produktionsprozesse, Verkehr und Nachrichtendienst, das Bauen und Wohnen der Zukunft. Diese neuen Anforderungen hatten Moholy-Nagy einst dazu bewogen, Maler zu werden. Als Künstler wie auch als Lehrer am Bauhaus verfolgte er das Ziel, mit seiner Begabung in die sich rasant verändernde Lebenswirklichkeit des Menschen gestaltend hineinzuwirken.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.