Mein Jahr mit „Miss Mosher“

Wie entstand das Portrait der Pianistin Miss Mosher? Welche Materialien verwendete die Künstlerin? Ein Jahr in der Restaurierungswerkstatt lieferte die Erkenntnisse.

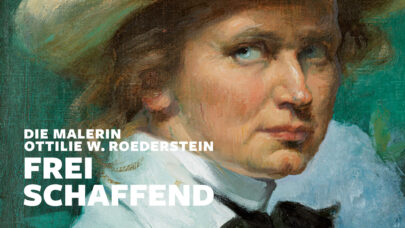

Die Malerin Ottilie W. Roederstein schuf Miss Mosher, auch bekannt unter dem Titel Fin d’été (Sommerneige) um 1887 in Paris, wo sie mehrere Jahre lang lebte und arbeitete. An welchen Orten das Portrait der Pianistin auch gezeigt wurde – ob in Paris, Zürich oder Frankfurt – Kunstkritiker und Publikum waren begeistert. 1889 präsentierte Roederstein das Werk auf der Pariser Weltausstellung – in der Schweizer Sektion, in der auch Ferdinand Hodler vertreten war und gewann die Silbermedaille. Das Gemälde blieb zeitlebens als „Visitenkarte“ für ihr großes malerisches Talent in ihrem Besitz. Es ist eines der Hauptwerke aus Roedersteins Pariser Zeit und bildet den Auftakt der Ausstellung „FREI. SCHAFFEND“.

Ausstellungsansicht Städel Museum Ottilie W. Roederstein

Vor Eröffnung der Ausstellung verbrachte Miss Mosher zunächst ein Jahr in der Restaurierungswerkstatt des Städel Museums. Anlass dafür war der ästhetisch beeinträchtigte Zustand des Werks: Alterungserscheinungen und Auswirkungen früherer Restaurierungsmaßnahmen hatten dazu geführt, dass die feinnuancierte Farbigkeit und qualitätsvolle Malweise nicht mehr in vollem Umfang wahrgenommen werden konnte. Für die Entwicklung eines Konservierungs- und Restaurierungskonzeptes erfolgten technologische Untersuchungen in unterschiedlichen Lichtverhältnissen, mit ultravioletten und infraroten Strahlen sowie mit dem Stereomikroskop. Diese Techniken lieferten Informationen über Bildaufbau, Werkprozess und spätere Zustandsveränderungen und ermöglichen einen ganz neuen Blick auf das Gemälde.

Ottilie W. Roederstein, Miss Mosher, um 1887, Öl auf Leinwand, 201 x 80 cm, Privatbesitz, Zustand nach der Restaurierung, Foto: Städel Museum

Bildaufbau und Malweise

Roederstein wählte für das Bild eine großformatige, feine Leinwand, die rückseitig einen großen, ovalen Stempel des Künstlerbedarfsladen Paul Foinet in Paris trägt. Wie im späten 19. Jahrhundert üblich, hat die Künstlerin den Bildträger gebrauchsfertig erworben. Die Leinwand war also bereits mit einer Grundierung, einer vorbereitenden kreidehaltigen Schicht versehen und auf einen Spannrahmen aufgezogen.

Das Händlerzeichen auf der Gemälderückseite gibt Auskunft über die Herkunft des Bildträgers

Die Malerin legte die Komposition auf dieser Grundierung mit einem gräulichen Zeichenwerkzeug, vermutlich Stift oder Kohle, an. Auf diese Weise konturierte sie viele Details wie die Nasenflügel, Augen und Wimpern im Gesicht der Figur und schraffierte sogar die Wangenknochen. Diese sogenannte Unterzeichnung wurde später von der Malschicht verdeckt und ist in den meisten Fällen mit dem bloßem Auge nicht sichtbar. Erst mit Hilfe infraroter Strahlen, die tiefer liegende Schichten eines Gemäldes deutlich machen, wird sie erkennbar.

Infratoraufnahme Detail © 2019 Städel-Kooperationsprofessur am Kunstgeschichtlichen Institut der Goethe-Universität Frankfurt. Infrarot-Bildaufnahmesystem Osiris-A1

Insgesamt ist die Malerei mit gekonnten, schwungvollen Pinselstrichen ausgeführt. Roederstein gestaltete das Inkarnat mit hellen, deckenden Farbaufträgen und weichen, zarten Übergängen. Auffällig ist, dass sie die rechte Schulter nicht sorgfältig bis zur Konturlinie ausmalte und im Bereich des Dekolletés oder am linken Ärmel der Portraitierten keine exakt definierte Konturlinie erkennbar ist.

Die Blumen führte sie mit locker aufgesetzten, offenen Pinselstrichen aus, wobei ein Pinselstrich häufig einem Blütenblatt entspricht. Der Hintergrund ist mit lasierenden, stark ausgedünnten, braunen Farbaufträgen gefüllt. Wie bei vielen ihrer Bilder differenzierte sie ihn nicht näher, sondern malte ihn zügig mit kreuz und quer gerichteten Pinselstrichen um die Figur herum aus.

Die technologische Untersuchung ergab, dass auf der Malschicht zwei Firnisschichten lagen, von denen die obere später, im Zuge einer früheren Restaurierungsmaßnahme aufgetragen wurde. Der Firnis ist ein transparenter Überzug. Er bildet die letzte abschließende Schicht eines klassischen Gemäldeaufbaus und verleiht den Bildern Glanz und Tiefe.

Konservierung und Restaurierung

Eben dieser Firnis war mit zunehmendem Alter oxidiert und vergilbt, sodass er die Farbwirkung der Malschicht veränderte und verfälschte. Ungleichmäßig aufgetragen trat er besonders in den hellen Partien störend in Erscheinung. Darüber hinaus beeinträchtigten alte, früher restaurierte Risse in der Leinwand das Erscheinungsbild des Gemäldes erheblich. Diese Beschädigungen waren einfach mit brauner Farbe dick übermalt worden und hoben sich aufgrund ihrer Struktur und Farbigkeit deutlich von der originalen Malerei ab, sodass die Gemäldeoberfläche insgesamt fleckig erschien.

Ottilie W. Roederstein, Detail Miss Mosher: Vor, während und nach der Restaurierung, Fotos: Städel Museum

In der Restaurierungswerkstatt des Städel Museums erfolgte zunächst eine Oberflächenreinigung und dann die Behandlung der übermalten Rissbereiche. Nach exakter Beprobung, welches Lösemittel für die Abnahme der braunen Übermalungen in Frage kam, ohne die darunter liegende originale Malschicht zu gefährden, wurden diese vorsichtig unter mikroskopischer Betrachtung abgetupft. Nun kamen die gerissenen Fäden zum Vorschein, die mit Hilfe von zwei Zahnarztsonden sortiert wurden. Bei der sogenannten Einzelfadenverklebung werden die gerissenen Fadenenden wieder miteinander verwebt, zusammengefügt und schließlich punktuell wieder miteinander verklebt. In diesem Fall befand sich nach dem Sortieren der Fäden noch eine Lücke im Gewebe, die mit einer Intarsie, einem Stückchen neuer Leinwand, geschlossen wurde.

Der vergilbte Firnis konnte in einem langwierigen Verfahren mit einer Lösemittelmischung reduziert werden. Der anschließende Auftrag eines neuen Firnisses verlieh dem Gemälde wieder Glanz und Tiefe.

Zwischenzustand während der Firnisabnahme

Mit den durchgeführten restauratorischen und konservatorischen Arbeiten gelang eine Annäherung an die ursprüngliche Wirkung des Gemäldes. Der gelbe Schleier ist weg. Farbnuancen und -kontraste erscheinen jetzt viel differenzierter und lebendiger. Die vor den Maßnahmen deutlich sichtbaren und störenden Rissstellen gliedern sich wieder in die originale Malerei ein und lenken nicht mehr von der Darstellung ab. Der Gesamteindruck des Gemäldes ist wiederhergestellt und Miss Mosher strahlt nun in ihrer ursprünglichen Schönheit.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.