Ein Hauptwerk Hermann Glöckners

Der Dresdener Künstler Hermann Glöckner war in den 1930er-Jahren einer der Mitbegründer des Konstruktivismus in Deutschland. Das Städel Museum beherbergt die wohl umfangreichste Sammlung seiner Plastiken, Grafiken und Tafeln. Nun wurde sie um ein weiteres Hauptwerk bereichert.

Faltungen sind das bestimmende Prinzip im künstlerischen Schaffen Hermann Glöckners (1889–1987). Er erprobte die Technik besonders in seinem sogenannten Tafelwerk, einem ab den 1930er-Jahren entstandenen Konvolut aus etwa 150 zweiseitig gestalteten Tafeln. Sich von seinen früheren Landschaftsgemälden und Porträts abwendend, wollte er – wie er später schrieb – „die konstruktiven, geometrischen Grundlagen“ seiner Malerei untersuchen und tat dies, indem er die Möglichkeiten der Malerei bis an ihre Grenzen und darüber hinaus dehnte.

Papier auf Farbe

Glöckners Tafeln bestehen stets aus geleimtem Karton. Mit Pinsel oder Spachtel trug er eine Lackschicht auf, die Vorder- und Rückseite gleichermaßen bedeckte. In diese noch feuchte Oberfläche legte er anschließend gefaltete Streifen aus Seidenpapier. Dabei arbeitete er, wie Jackson Pollock oder Jean Fautrier, in der Horizontalen, das heißt er platzierte den Bildträger auf einem Arbeitstisch und nicht auf einer Staffelei. So entstand Glöckners „Malerei“ nicht mittels Farbe auf Papier, sondern umgekehrt: Die gefalteten Papierstreifen wurden ohne die Einflussnahme des Künstlers teilweise von der noch feuchten Farbe des Malgrundes durchdrungen. Mit dieser Art der Gestaltung übernahm Glöckner zwei Verfahren der japanischen Kunstproduktion und synthetisierte sie: einerseits das Verschließen der Oberfläche mit Lack, andererseits das Papierfalten, das als Origami in Japan seit dem 5. Jahrhundert gepflegt und zu einer eigenen Kunstgattung ausgebildet wurde.

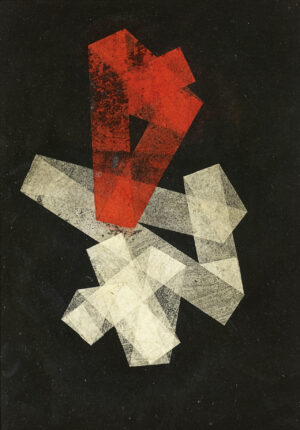

Ein frühes Beispiel seiner konstruktivistischen Kompositionen stellt die 2009 für die Städel Sammlung erworbene Tafel Gefaltete Streifen in Rot und Weiß auf Schwarz (1933) dar. Deren reduzierte Gestaltung bringt die stofflichen Eigenheiten der Materialien und die Qualität der Farben besonders zur Geltung.

Hermann Glöckner: Gefaltete Streifen in Rot und Weiß auf Schwarz, 1933, Seidenpapier auf Lack und Pappe, 35,1 x 35,5 x 0,3 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, erworben 2009 aus Mitteln des Städelkomitees 21. Jahrhundert. Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., © VG Bild-Kunst

Ausstieg aus dem Bild

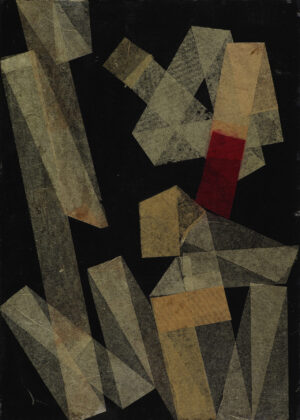

In den frühen Faltungen Glöckners deutet sich bereits eine Hinwendung zu dreidimensionaler Räumlichkeit an, ein Ausstieg aus dem Bild. Glöckner greift damit einer Tendenz in der Kunst vorweg, die sich erst später, im Laufe der 1960er- und 1970er-Jahre, verbreiten sollte. So mögen die fragilen, durchscheinenden Papierstreifen in Glöckners Tafeln auch in einer weiteren Arbeit, Gefaltete weiße Streifen auf Schwarz mit Rot, von 1956 an zeichnerische Schraffuren erinnern. Vordergründig erproben sie in ihren Überlagerungen aber den Eindruck von Räumlichkeit im Zweidimensionalen, was durch die Verdichtung der Farben an den Knickstellen noch verstärkt wird. Vor allem aber wird die komplett mit Farbe vollgesogene Malpappe selbst zum – minimal – dreidimensionalen (Farb-)Objekt.

Hermann Glöckner: Gefaltete weiße Streifen auf Schwarz mit Rot, 1956, Collage aus Pappe, Lack und Seidenpapier, 35 x 25 x 0,3 cm, Städel Museum, Frankfurt am Main, erworben 2011 als Schenkung von Margarethe und Klaus Posselt, © VG Bild-Kunst

Neue Dauerleihgabe

Diesen rein konstruktivistischen und gegenstandsfreien Ansatz bricht Glöckner in späteren Tafeln teilweise wieder auf – zugunsten einer ins Lyrische tendierenden Bildwirkung, wie die neue Dauerleihgabe der Deutschen Bundesbank im Städel Museum vor Augen führt: Mehrmals gefaltete schmale Streifen überziehen die Bildfläche der Collage Gelbbraune Streifen mit einer großen und zwei kleinen Scheiben (1959) von links oben nach unten und bis zum rechten Rand hinauf. Trotz ihrer leicht transparenten Farbigkeit setzen sie sich in feinem hellem Schimmer vom dunklen, schwarz lackierten Hintergrund kontrastreich ab. In die frei bleibenden Flächen platzierte Glöckner runde Formen, die sich nicht nur in ihrer Geometrie von den kantigen Linien unterscheiden, sondern auch in Materialität, Leuchtkraft und Verweischarakter: silbrig-weiß-golden glänzend lassen sie die abstrakt-konstruktive Linienformation als Landschaftszug im nächtlichen Mondschein erscheinen.

Andreas Dombret und Iris Cramer von der Deutschen Bundesbank übergeben das Glöckner-Werk Direktor Philipp Demandt als Dauerleihgabe für das Städel

Die streng geometrischen Strukturen in Glöckners Arbeiten erinnern zweifelsohne an Kasimir Malewitsch und den russischen Suprematismus der 1910er- und 1920er- Jahre, wie auch an deren „Nachfahre“ Günther Fruhtrunk. Gleichwohl schuf Glöckner mit seinen Tafeln ein absolut eigenständiges Werk. Auch wenn der Künstler stets den Status eines Einzelgängers bevorzugte und zurückgezogen lebte, dürfte er die Werke anderer Konstruktivisten doch gekannt haben – zumindest jene von Wassily Kandinsky, El Lissitzky, Piet Mondrian und László Moholy-Nagy, die bei der Internationalen Kunstausstellung 1926 in Dresden vertreten waren. Acht Jahrzehnte lang widmete er selbst sich jedenfalls mit größter Konsequenz elementaren Fragen zu Linie, Fläche, Farbe und Raum.

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.