Immer wieder Ich

Rätselhaft, fantastisch, verstörend: Die Gemälde und Zeichnungen von Maximilian Klewer passen in keine Schublade. Nun hat das Städel neun Werke des Künstlers erworben – der sich selbst immer wieder zum Thema machte.

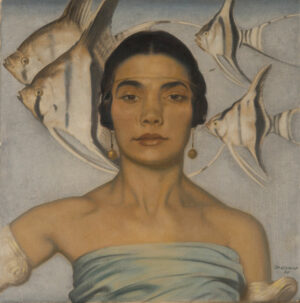

- Die Bremer Kunsthalle kauft ein Gemälde von Vincent van Gogh und entzweit damit die deutsche Künstlerschaft und ihr Publikum; Franz Marc und Wassily Kandinsky gründen den „Blauen Reiter“, und Asta Nielsen erobert das internationale Kino. In diesem Jahr kommt auch Maximilian Klewer (1891-1963) nach Berlin. Hier entstehen zwischen beiden Weltkriegen seine stärksten Arbeiten. Einer Stilrichtung lassen sich diese Gemälde und Zeichnungen nicht zuordnen. Sie spielen mit der Tradition, sind eigenwillig und mehrdeutig. So auch die rätselhafte Südsee, ein Werk aus der Städel Sammlung. Seit Neuestem gehören ein weiteres Gemälde und acht Zeichnungen Klewers zu unserem Bestand – darunter allein sieben Selbstbildnisse. Doch über den Maler, der sich uns immer wieder zeigt, wissen wir nur wenig.

Maximilian Klewer, Südsee, 1936, Öl auf Leinwand, erworben 2013 als Schenkung einer privaten Unterstützerin, © Evelyn Lehmann, Städel Museum, Frankfurt am Main

Von Barmen nach Berlin

Maximilian Klewer wurde am 7. Dezember 1891 in Barmen bei Wuppertal geboren, einer Stadt, die durch die Industrialisierung im späten 19. Jahrhundert sprungartig angewachsen war. Dort studierte er zunächst an der Kunstgewerbeschule, bevor er 1911 an die Berliner Hochschule für Bildende Künste wechselte. Dieser akademischen Ausbildungsstätte stand seinerzeit der knapp 70-jährige Anton von Werner vor, einer der erfolgreichsten Historienmaler des wilhelminischen Kaiserreiches – doch um 1911 das ‚Fossil‘ einer längst überholten Kunstauffassung. Klewer ließ sich davon nicht beirren, lernte insbesondere bei Konrad Böse und wurde zu einem stupenden Zeichner.

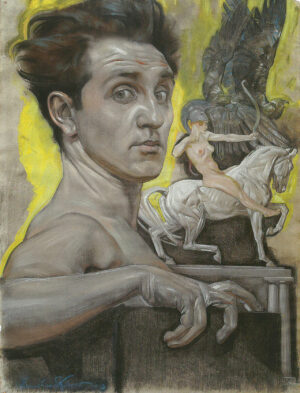

Maximilian Klewer, Selbstporträt, 1913, Pastell/Kreidezeichnung, erworben 2018, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V. © Evelyn Lehmann, Städel Museum, Frankfurt am Main

1914 zog er in den Ersten Weltkrieg und diente als Sanitäter in den Vogesen und der Ukraine. Nach Kriegsende kehrte er nach Berlin zurück, wurde Meisterschüler von Arthur Kampf und übernahm 1919 selbst die Zeichenklasse seines ehemaligen Professors Böse. An der Hochschule für Bildende Künste lehrte er seitdem für nahezu 25 Jahre . Als 1943 die Berliner Wohnung zerbombt wurde, floh Klewer mit der Familie nach Hessen. Hier starb er am 27. Juli 1963 in völliger Vergessenheit.

Kapriolen der Fantasie

Wie die sieben Jahre jüngere Lotte Laserstein – aktuell im Städel zu sehen – entwickelte Klewer seine Kunst aus der akademischen Tradition. Inhaltlich und formal schöpfte er dabei immer wieder aus den unterschiedlichsten Quellen: Hier und da ahnt man jene Einzeller, Planktonorganismen und Seeanemonen, die der Zoologe Ernst Haeckel um die Jahrhundertwende in dem Tafelwerk Kunstformen der Natur veröffentlichte. Es zeigen sich Anklänge an die klassische italienische Kunst, aber auch an die symbolistische Bildsprache Franz von Stucks oder Gustav Klimts. Ideen für Wandmalereien sind ins kleine Bildformat gebracht, und wenn der Künstler im Selbstbildnis. Stargard von 1917 mit desillusioniertem, starrem Blick aus der Bildfläche schaut, so wird zuletzt auch die Bildsprache des Stummfilms spürbar. Immer wieder aber ist bei aller strengen, meisterlich präzisen Ausführung Platz für Kapriolen der Fantasie, für ironisch-kritisches Augenzwinkern.

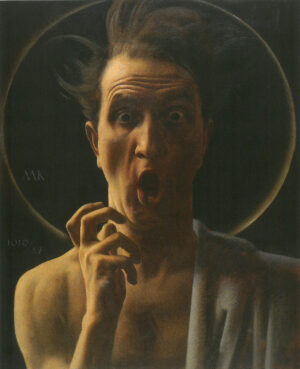

Maximilian Klewer, Selbstbildnis Stargard, 1917, Zeichnung, erworben 2018, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., © Evelyn Lehmann, Städel Museum, Frankfurt am Main

Dies gilt auch für das Selbstbildnis, das Klewer zeit seines Lebens ein Mittel der kritischen Hinterfragung war – und des künstlerischen Experiments. Hier verarbeitete er die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs, zeigt sich selbst in einer Vielzahl von Gesten und Emotionen, letztlich als Psychogramm einer ganzen Generation. Mit expressiv, manchmal gar pantomimisch übersteigertem Ausdruck macht sich Klewer so zum Akteur seiner nicht selten surreal-symbolistischen Bildwelten. Eindeutig entschlüsseln lassen sich diese kaum, sie bleiben – mit Umberto Eco – ‚offen‘: offen für Assoziationen und Interpretationen der Betrachter, aber auch offen für Entdeckungen.

Maximilian Klewer, Der Fanatiker (Selbstbildnis), 1919, Öl auf Leinwand, erworben 2018, Eigentum des Städelschen Museums-Vereins e.V., © Evelyn Lehmann, Städel Museum, Frankfurt am Main

Dass dieses Entdecken nun im Städel möglich ist, ist den Ankäufen durch den Städelschen Museums-Verein zu verdanken. Die neuen Werke des Künstlers sind ab jetzt in einem eigenen Kabinett in konzentrierter Form zu sehen.

Blick in die Kabinettpräsentation mit den Neuzugängen von Maximilan Klewer

Mehr Stories

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.