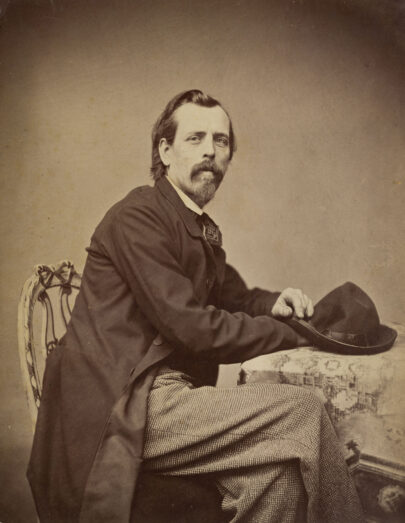

Gegenüber die Stadt. Mylius im Sinn.

Mit einer fast vergessenen Technik und viel Geduld fängt der Fotograf Niklas Görke das Frankfurt des 21. Jahrhunderts ein – genauso wie Carl Friedrich Mylius vor über 160 Jahren. Entstanden ist ein einzigartiges Panorama, das die Stadt im Wandel zeigt und mehr ist als eine Hommage.

Niklas Görke, Mainpanorama (Detail), 2022, © Niklas Görke

Am Main findet Frankfurt zu sich selbst. Der Fluss durchzieht die Stadt wie ein Nullmeridian; wie viele Frankfurter Geschichten beginnt auch diese an seinem Ufer. Dort steht, im Februar 2020, meine hölzerne 4x5-Inch-Großformatkamera. Daneben parkt mein Lastenrad, beladen mit einer schwarzen Kiste mit roten Fenstern. Was ich denn da mache, wollen Passanten wissen.

Jedes Bild ein Unikat

Wie Carl Friedrich Mylius vor ca. 160 Jahren fotografiere ich mit dem historischen Kollodium-Verfahren von 1851. Was Mylius einst auf einem Handkarren transportierte – Kamera, Chemikalien, Dunkelkammer – passt heute auf mein Lastenrad, für das ich ein passgenaues Minifotolabor gebaut habe. Ohne dieses geht es nicht am Aufnahmeort: Für eine Nass-Kollodium Fotografie beschichtet man eine Glasplatte mit einer Mischung aus in Ether und Ethanol gelöster Nitrozellulose („Kollodium“), Iodid und Bromid. In einer Silbernitratlösung wird die Platte lichtempfindlich und muss – noch feucht – sofort belichtet und danach entwickelt werden. Dabei werden die Silbersalze zu metallischem Silber reduziert – dort und in dem Maß, wie Licht darauf fiel. Nur wenn die Platte feucht ist, können die Chemikalien miteinander reagieren. Anschließend wird die Platte fixiert, gewässert und mit Lack gegen Oxidation geschützt. Die Glasplatte ist ein Negativ, von dem ein Positiv abgezogen werden kann. Wird statt Glas eine schwarz beschichtete Aluminiumplatte verwendet, entsteht direkt ein Positiv – ein Unikat.

Niklas Görke mit seinem Equipment am Main, Foto: Freddy Langer

Muss man sich das heute noch antun? Nass-Kollodium-Fotografien sind einzigartig. Keine Aufnahme gleicht der anderen. Jeder Verarbeitungsschritt hinterlässt eigene Spuren, wie kleine Unschärfen oder chemische Schlieren. Sie bilden ein Spannungsfeld mit dem eigentlichen Motiv. Ist die Fotografie stark, dringt das Motiv durch die Spuren zu uns. Hier wird Fotografie wieder Objekt – mit der besonderen Aura des Originals.

Mainpanorama 2.0

Im Februar 2020 ist alles bereit für den ersten Live Test am Main. Es funktioniert. Die folgenden sechs Monate radle ich durch Frankfurt, belichte um die 400 Platten. Trotz COVID findet die Ausstellung im 1822-Forum statt; es läuft gut. Auf der Suche nach einem neuen Vorhaben, kommt mir Carl Friedrich Mylius wieder ins Bewusstsein: Bei meinen Recherchen stieß ich auf einen Städel Stories Beitrag zu Mylius. Dr. Kristina Lemke beschreibt darin auch das Mainpanorama, das Mylius aus 31 Platten zusammengesetzt hat, nachdem er über eine Strecke von 2,5 Kilometern Frankfurt und Sachsenhausen vom jeweils anderen Mainufer aus fotografiert hatte und dafür die Kamera jeweils um 100 Meter verschob. Wie wäre es mit einer Neuauflage – dieselbe Technik, aber das moderne Frankfurt? Bald kenne ich das Mainpanorama im von Dr. Meyer-Wegelin herausgegebenen Buch „Das Alte Frankfurt Am Main“ in- und auswendig, genauso wie die Version des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg.

Ansicht der Ausstellung „Frankfurt forever!“ mit dem Mainpanorama von Carl Friedrich Mylius, Foto: Städel Museum – Norbert Miguletz

Folgende Rahmenbedingungen setze ich mir: Ich arbeite mit Nass-Kollodium auf Glasplatten und wähle Formate von 5x7 Inch (ca. 13x18 cm) und 4x5 Inch (ca. 10x13 cm). Das Panorama muss bereits funktionieren, wenn man die Glasplatten nebeneinander reiht. (Mylius setzte sein Panorama aus Papierabzügen zusammen. Seine Glasplatten sind leider verschollen.)

Alte und neue Herausforderungen

Im Februar 2022 steht meine 75 Jahre alte Magnola 5x7-Inch-Plattenkamera wieder am Main – diesmal gegenüber der EZB. Doch schon die erste Bildreihe offenbart eine Menge Probleme: Es beginnt mit den Anschlussstellen zwischen den einzelnen Aufnahmen. Wo die eine Platte endet, muss die nächste auf eine Art und Weise anschließen, die als logische und natürliche Fortsetzung z. B. eines Bauwerks erscheint. Um bei den Abständen und Anschlüssen flexibler zu sein, beschließe ich, auch kleinere Platten im Format 4x5 Inch zu verwenden. Die Gesamtstrecke teile ich in Abschnitte zwischen den Brücken ein. Bevor ich einen neuen Abschnitt fotografiere, lege ich die Kamerastandorte fest.

Niklas Görke, Mainpanorama (Detail), 2022, © Niklas Görke

Ein weiteres Problem: Wenn ich, um eine geschlossene Uferlinie zu erhalten, die Anschlussstellen auf die Kaimauer lege, wiederholen sich dahinterliegende Gebäudeteile auf den nebeneinander liegenden Platten. Lege ich die Anschlüsse auf die erste Gebäudefront nach dem Ufer, fallen ca. 20–50 Meter Uferlinie weg. Mylius hatte dasselbe Problem. Nun verstehe ich, warum bei seinem Panorama teilweise die Anschlüsse an den Häusern passen, aber nicht am Ufer – siehe die abgeschnittenen Schiffe. Die Erklärung: Eine Kamera erfasst eine Szenerie in einem vom Brennpunkt des Objektivs ausgehenden Kegel. In der zweidimensionalen Welt ist das ein unendlich langes V, mit einem vom Objektiv abhängigen Bildwinkel. Wo sich, von zwei verschiedenen Kamerastandorten ausgehend, die beiden „Vs“ kreuzen, decken sie sich, alles dahinter überschneidet sich, alles davor wird nicht erfasst. Wie Mylius entscheide ich mich, die Anschlüsse auf die erste Gebäudefront hinter dem Ufer zu legen, einige Meter Uferlinie zu unterschlagen und Brücken seitlich anzuschneiden.

Niklas Görke, Mainpanorama (Detail), 2022, © Niklas Görke

Mylius hat nicht für jede Aufnahme den Standort gewechselt. Die beiden äußersten Bildpaare sind Schwenks von einem einzigen Standort aus, und möglicherweise noch bei mindestens zwei weiteren. Dort hätte ein Verschieben keinen Vorteil gebracht. Zum anderen hat Mylius die meisten seiner verschobenen Aufnahmen leicht nach Osten oder Westen geschwenkt. Damit lassen sich Anschlüsse flexibler setzen und Wiederholungen von höheren Bauwerken im Hintergrund vermeiden. Da hatte es Mylius leichter: Es gab keine Hochhäuser, die durch die kurvige Uferlinie and Überschneidung mehrfach auftauchen, wie es in meinem Panorama der Fall ist. Ich sehe es analog zu einem Spaziergang auf dem Mainuferweg – dort sieht man die Türme ebenfalls aus wechselnder Perspektive.

Es ging Mylius sicher nicht nur darum, perspektivische Verzerrungen zu vermeiden. Er traf ebenso ästhetische wie pragmatische Entscheidungen, um sein Panorama fertigzustellen. Mylius hat Pionierarbeit geleistet und mein Respekt vor seiner Arbeit steigt jeden Tag, den ich am Main stehe. Und manchmal stehe ich ewig an einer Stelle, bis endlich alles passt. Mal funktioniert die Chemie nicht, dann verpasse ich wiederum das richtige Licht, weil mich jemand ablenkt.

Abschiedsgeschenk

Im Juni erhält meine Frau ein Angebot für eine Stelle in Boston, USA. Abreise Mitte August. Wir entscheiden uns dafür. Ich bin erst halb mit dem Panorama durch und trotz allem, was wir jetzt zu regeln haben, will ich unbedingt fertig werden. In der Nacht vor dem Abflug lackiere ich die letzten der 32 Platten des nun kompletten Panoramas (446 cm x 22 cm) und verstaue sie gut in einer Kiste in meinem damaligen Studio. Dort steht sie noch.

„Ich hab’ noch einen Koffer in Berlin“, heißt es.

Ich habe noch ein Mainpanorama in Frankfurt.

Liebeserklärung und Abschiedsgeschenk an meine Stadt.

Am Main.

Niklas Görke, Porträt, Foto: Thilo Nass

Newsletter

Wer ihn hat,

hat mehr vom Städel.

Aktuelle Ausstellungen, digitale Angebote und Veranstaltungen kompakt. Mit dem Städel E-Mail-Newsletter kommen die neuesten Informationen regelmäßig direkt zu Ihnen.